Die vorliegende Sammlung programmatischer und theoretischer Texte untersucht die Entwicklung der tschechischen bildenden Kunst zwischen 1938 und 1989. Nicht nur die ehemalige Tschechoslowakei, sondern ganz Mittel- und Osteuropa erlebten in dieser Zeit eine Reihe politischer Umwälzungen, die sich auf das kulturelle Geschehen auswirkten. Neben Schriften, die den Wandel der Kunst dokumentieren, werden hier auch maßgebliche kulturpolitische Grundsatzdokumente vorgestellt, etwa »Zweitausend Worte« aus dem Jahr 1968, das »Manifest der Charta 77« oder »Einige Sätze«, entstanden unmittelbar vor der Samtenen Revolution 1989. Zu Wort kommen darüber hinaus prominente Persönlichkeiten der tschechischen Kultur wie Karel Teige, Jan Muka#x159;ovský, Karel Kosík, Jind#x159;ich Chalupecký, VáclavHavel. Nachzulesen sind aber auch offizielle Positionen der tschechischen Kunst unter dem Banner des sozialistischen Realismus. Somit erfasst die Anthologie alle wichtigen Etappen tschechischen Kunst, Kultur und Politik der Jahre zwischen 1938und 1989. Das Editorenteam des wissenschaftlichen Forschungszentrums der Akademie der schönen Künste in Prag (AVU), das von Ji#x159;í ev#x10D;ík, einem anerkannten Theoretiker und Kurator der Gegenwartskunst, geleitet wird, publizierte schon 2001 die tschechische Anthologie »#x10C;eské um#x11B;ni« 1938-1939. »Programy, kritické texty, dokumenty« die nun die Grundlage für die deutsche Fassung bildet.

«Between Two Deaths» presents a critical artistic reflection on the political, social, and cultural trend toward melancholic introspection. The effects can be felt everywhere: conservative cultural debates, insecurity, and lethargy are spreading. Key terms for this growing trend in contemporary art are neo-Romanticism, angst, horror, and neo-goth. Featuring essays by philosophers, psychoanalysts, art historians, and sociologists on topics such as melancholy and melodrama in contemporary art, this publication does not reject this diagnosis, but challenges an affirmative attitude toward this situation while suggesting alternatives. An appendix with texts on the works included and brief biographies and bibliographies of each artist completes the volume.

A thermocline is the whirlpool which can be seen shooting from the waters surface when ocean waters experience a considerable change in temperature. Like the climatic phenomenon, «Thermocline of Art: New Asian Waves» reveals what is lurking below the surface of Asian art. With works by 117 artists representing nineteen Asian countries from the Middle to the Far East, from Southeast to Near East and Central Asia, this book offers the first comprehensive overview of contemporary Asian art. Asian experts present internationally renowned artists working in the West alongside up-and-coming artists who still live in their home countries, from Kazakhstan to Korea. This broad panorama expands the boundaries of the Western concept of art: Asian art is contemporary and global, but also postmodern and post-ethnic, unveiling the potential conflicts of globalization and its effects on Asia.

Das beseelte Bildnis und die sich selbst bewegende, intelligente Maschine sind zu allen Zeiten Faszinosum und Horrorvision zugleich gewesen. Seit mehr als zweihundert Jahren gab es keine einzige, die gleichzeitig im Kreise der Laien sowie der Wissenschaftler derart große Bewunderung und soviel Zweifel ausgelöst hat, wie der Schachautomat des Wolfgang von Kempelen (1734-1804). Wunderwerk von technikgeschichtlicher Bedeutung und Brutstätte utopischer Gedanken, ist der Schachautomat, mit dem Kempelen (1785) auch das Karlsruher Fürstenhaus hinters Licht geführt hat, zugleich Ohrfeige und Parodie. Das spät aufgedeckte Geheimnis des in seinem Inneren verborgenen Menschen entlarvte die scheinbar über künstliche Intelligenz verfügende Maschine. Die Fortschrittsgläubigkeit eines ganzen Zeitalters stand mit ihr auf dem Prüfstand. Ausgehend vom Schachautomaten erweitert der Katalog zur Ausstellung im ZKM, Karlsruhe, das Bild des Wissenschaftlers, Ingenieurs, Künstlers, Schaustellers, Beamten und der Privatperson von Kempelens um die mechanischen Erfindungen seiner Epoche. Der Akzent liegt dabei auf den aktuellen, künstlerischen Bearbeitungen der durch die Kempelenschen Apparaturen hergestellten Metaphern.

Mischa Kuball (*1959 in Düsseldorf) gehört zu den wenigen deutschen Künstlern, die unabhängig von den Moden des Kunstmarkts seit mehr als 20 Jahren ihr ganz eigenes Werk hervorbringen. In der vorliegenden Monografie wird sein Schaffen erstmals umfassend publiziert. Geordnet nach thematischen Schwerpunkten - wie den architekturbezogenen Interventionen, den Lichtinstallationen, den Videoprojektionen oder den auf das Publikum ausgerichteten Performances -, entwickelt sich das Kaleidoskop eines vielschichtigen uvre, in dessen Zentrum immer das Medium Licht steht. Die Beiträge von Walter Grasskamp, Boris Groys, Ihor Holubizky, Nina Hülsmeier, Doris Krystof, Florian Matzner, Yukiko Shikata, Peter Sloterdijk, Peter Weibel und Armin Zweite beleuchten zusammen mit den zahlreichen Bildstrecken die unterschiedlichen Aspekte in dem Arbeiten Mischa Kuballs.

The institutionalization of contemporary art, seen on a global scale, is still an open question. The global art production, as a new and controversial phenomenon, affects the future of art museums in many ways. Museums-especially those outside the West-have not yet followed the wave of biennials. While migration is the issue in artists' circles, public museums as local institutions are confronted with the challenge of globalization. This book focuses on the reciprocal impact of contemporary non-Western art and local museums all over the world. It assembles a group of art critics, anthropologists, and museum curators who address the identity of the museum and its change from a variety of viewpoints that reflect their different backgrounds. The critical essays were written for two international conferences, while other texts were chosen for their significance as exemplary statements for the present situation.

This book illuminates the achievements to date of the Institute for Basic Research at the ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe. The concept of Performative Science runs right through it, in the attempt to bridge the gap between the humanities and science. The ZKM's identity is that of a successor to the Bauhaus - a museum of all genres and media. Peter Weibel, ZKM's CEO, widened the ZKM's mission statement even further in 1999 by establishing the scientific Institute for Basic Research, appointing a physicist, Hans H. Diebner, as its founding head. His approach to science is harmonious with the character of the arts, particularly for complex systems research. As is true with a performance, an abstract model of a highly complex system reveals its meaning in an interactive way. Aspects from performative studies and philosophical considerations are transformed into scientific assemblies in which the researchers as well as the spectators are involved through all the senses. Alongside a theoretical introduction into Performative Science, the concrete examples include interactive simulations of chaotic systems, audifications of data from geophysical measurements and interactive neural networks. The book promotes fruitful collaborations between the arts, hermeneutics and the sciences.

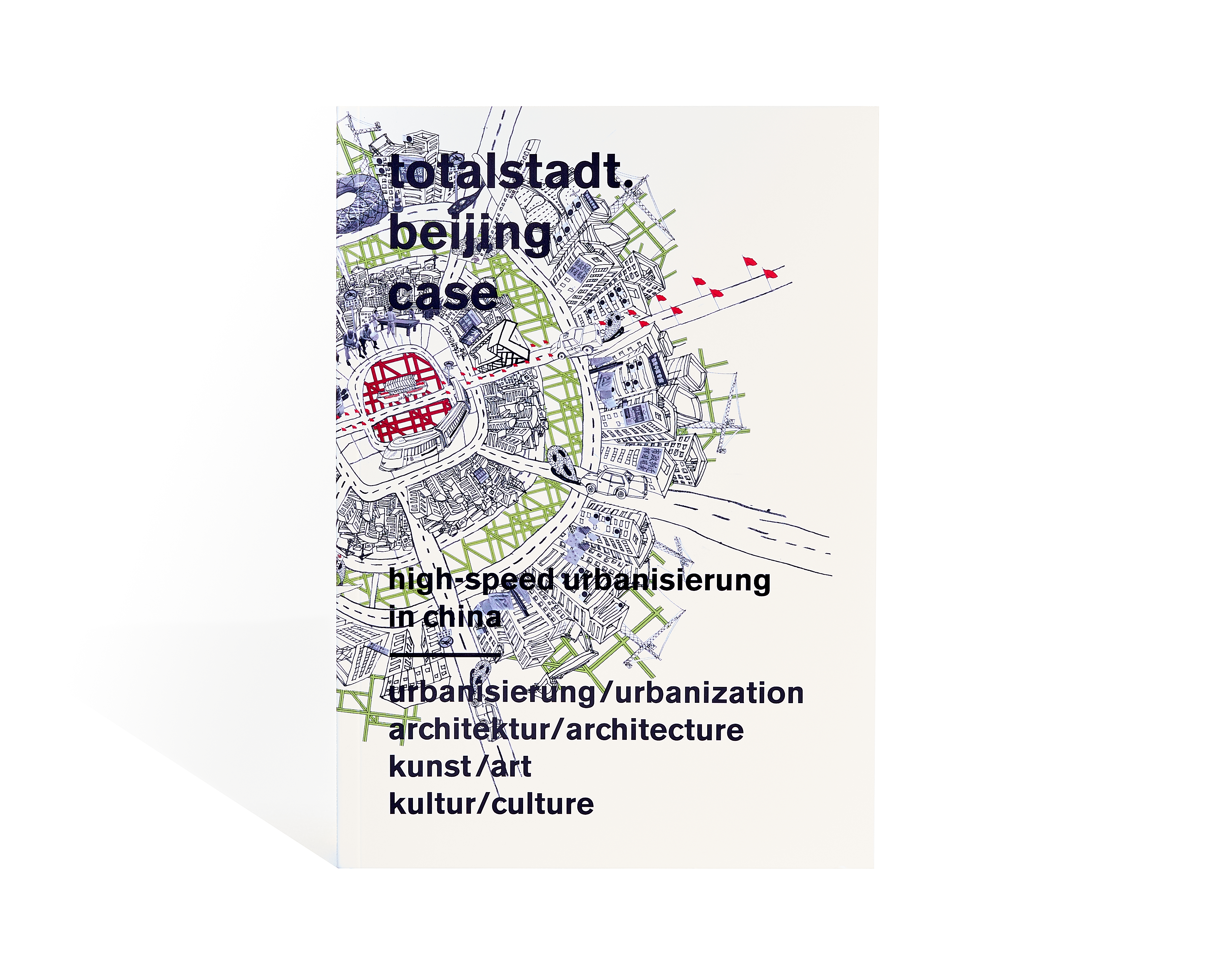

Hochgeschwindigkeitsurbanisierung. Nirgendwo auf der Welt verändern sich die Städte so rasant wie in China. »totalstadt. beijing case« ist das Ergebnis des Stipendiatenprojekts »Beijing Case«, das von der Kulturstiftung des Bundes initiiert und in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Peking im Sommer 2005 in Peking durchgeführt wurde. Zwölf Künstler aus Deutschland und China nutzten die Stadt vier Monate lang als Labor und setzten sich künstlerisch mit den kulturellen Dimensionen der Hochgeschwindigkeitsurbanisierung in Peking auseinander. Diese Publikation ist als Handbuch angelegt. 26 Autoren folgen dem Konzept des Programms, dessen Anliegen es war, wissenschaftlich theoretische Analysen und künstlerische Wahrnehmungen als komplementäre Erkenntnisformen zu verstehen. Während im ersten Teil die Ergebnisse der »Beijing Case«- Künstler sowie Arbeiten weiterer chinesischer und deutscher Künstler vorgestellt werden, bieten die Teile zwei und drei Hintergrundinformationen zu Architektur und Urbanisierung und zu verschiedenen Aspekten von Kunst und Kultur in Peking.

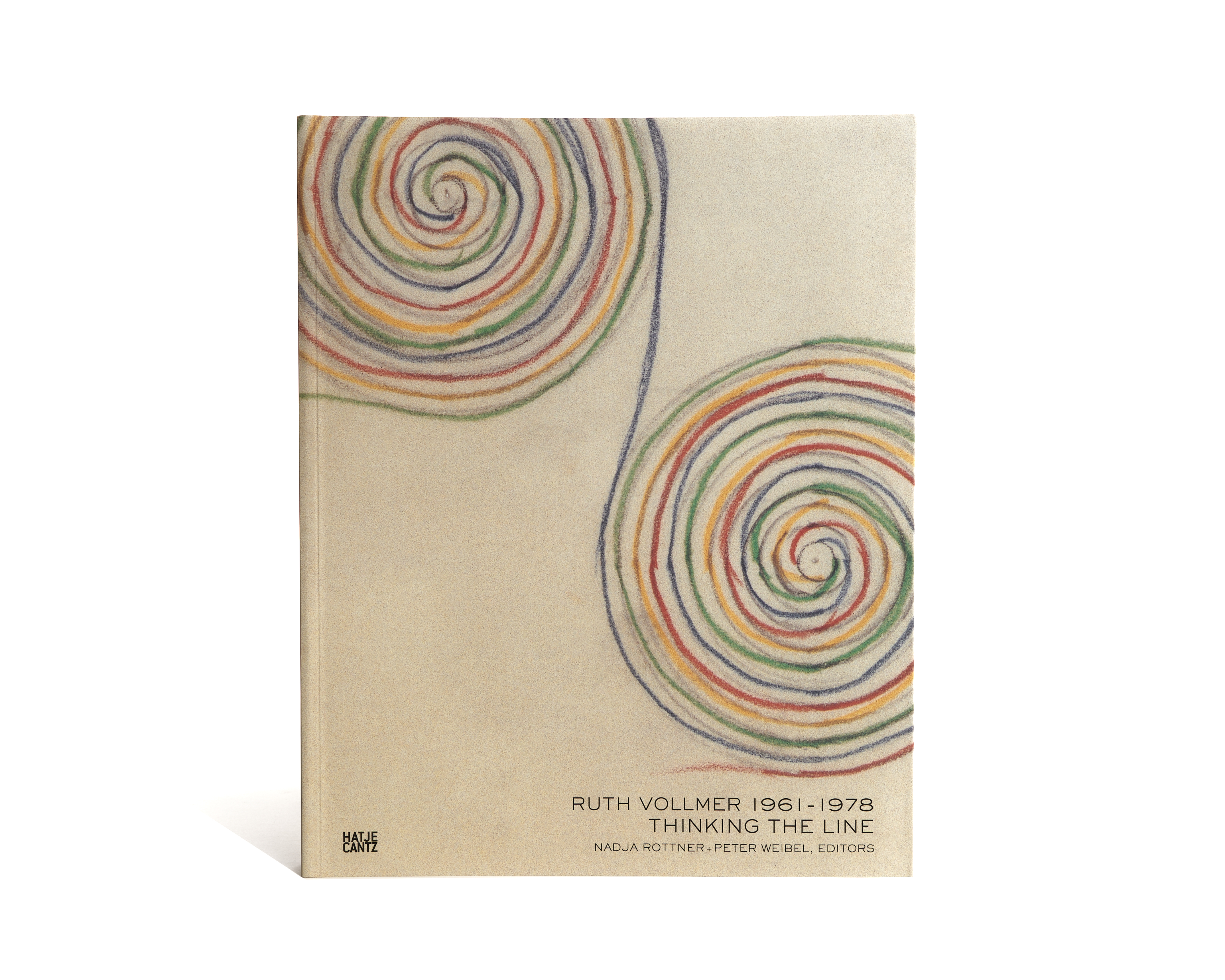

At the forefront of some of the most significant artistic developments of the sixties was a group of New York-based artists that included Sol LeWitt, Robert Smithson, Mel Bochner, Eva Hesse, Richard Tuttle, and a lesser-known figure named Ruth Vollmer (1903-1982). The German-born émigré, Vollmer devoted her work to the cross-fertilization of science, mathematics, and the visual arts. Drawing from sources as diverse as Plato's philosophy of mathematics and Bernhard Riemann's non-Euclidean conception of space, the artist freely experimented with the many permutations of the sphere, from the circle, spiral, and pseudosphere to the ephemeral soap bubble. With her mathematical formalism, Vollmer participated in a constructivist revival, rejecting late-modernist notions of geometric abstraction in favor of »thinking the line«.Featuring selected sculptures and drawings, statements by the artist, and essays by art historians as well as the artists who knew her this book is the first to offer a thorough account of Vollmer's works.

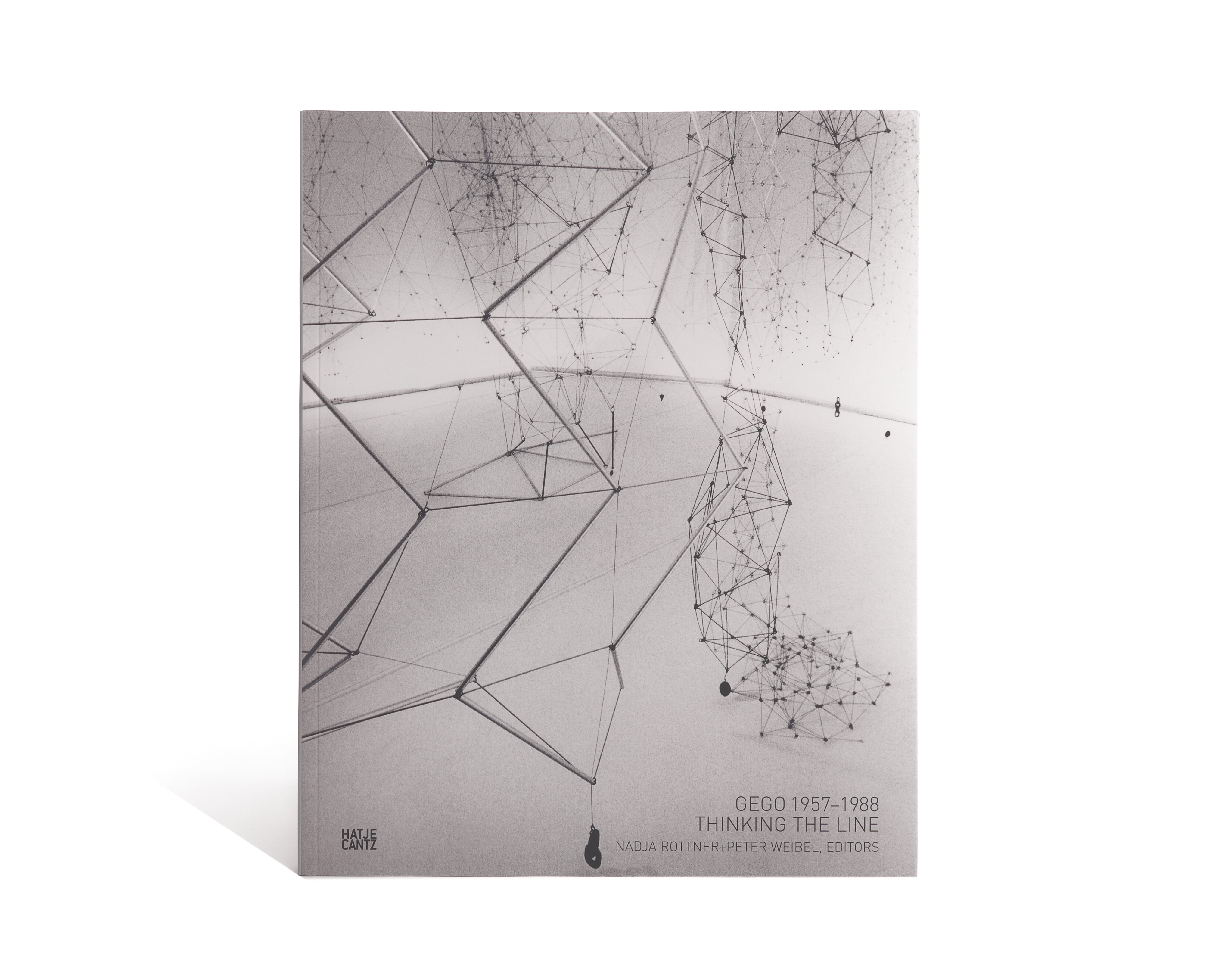

Derzeit umfassendste Monografie zum Werk der deutschstämmigen, venezolanischen Bildhauerin Gertrud Luise Goldschmidt. Viele Werke von Gego (1912-1994) kann man drehen, umgehen oder durchschreiten, und sie verändern dabei ständig die Komposition. Filigran und reduziert und dennoch von fast tänzerischer Leichtigkeit, lassen sich ihre Gitterskulpturen wie Reliefbilder vor die Wand hängen oder frei im Raum positionieren. Die in Hamburg geborene venezolanische Künstlerin schuf ihre Rauminstallationen aus Draht, Seilen oder Aluminiumstäben und teils mit gefundenen Materialien, wie Kleiderbügeln oder Metallfedern. Geprägt durch ihre Ausbildung - Gertrud Goldschmidt studierte vor ihrer Emigration 1939 an der Technischen Hochschule in Stuttgart bei Paul Bonatz Architektur -, waren für Gego die Konstruktion von Strukturen und die Formung des Raums auch bei ihrer künstlerischen Arbeit, die sich die Linie zum Gegenstand nahm, von großer Bedeutung. Die Publikation gibt Einblick in das zeichnerische und skulpturale Werk der Künstlerin und beleuchtet erstmals den Einfluss von Gegos Stuttgarter Studienzeit auf ihre Arbeit.

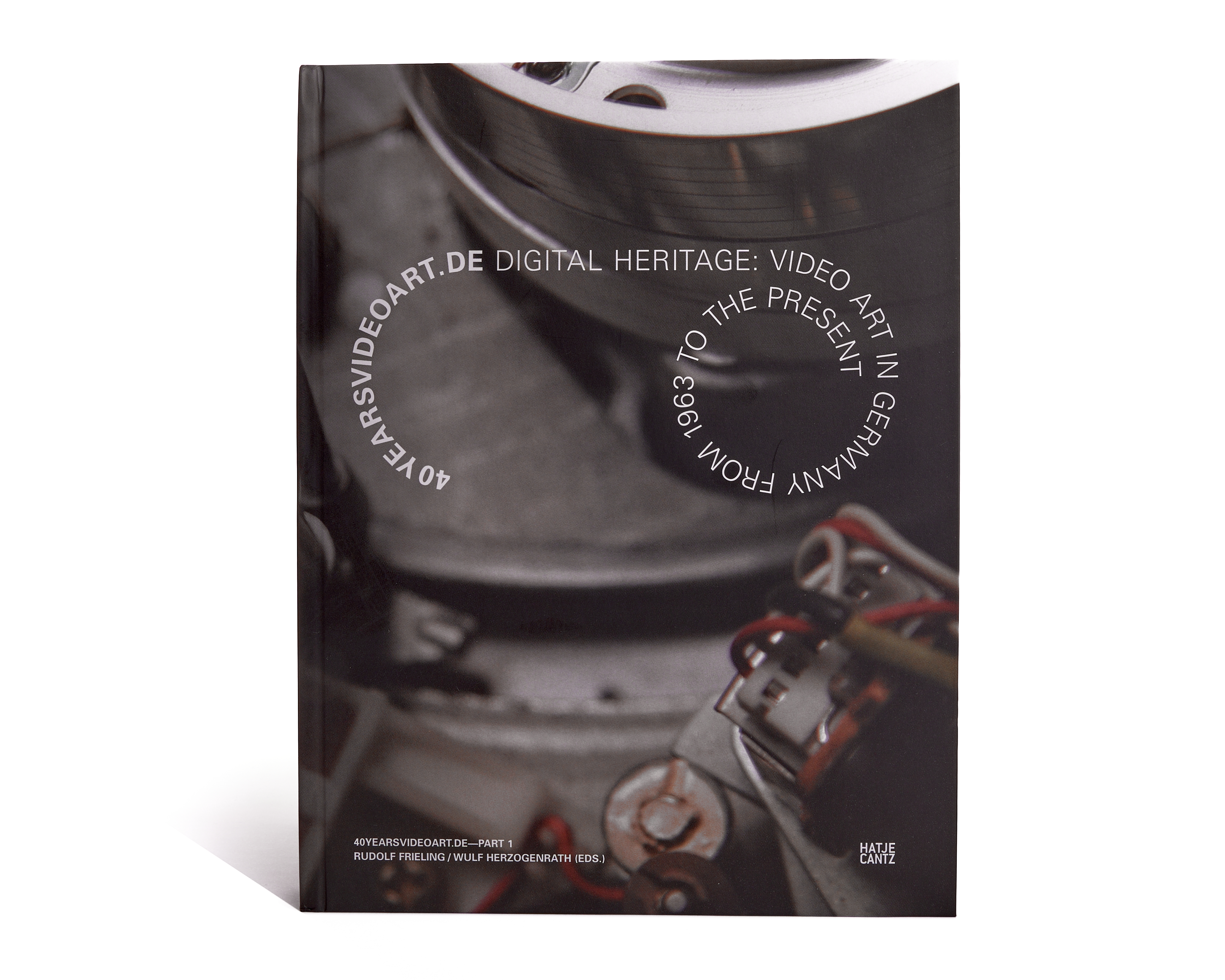

Featuring excerpts of fifty-nine works of video art on DVD. With informative essays. Video art has become one of the prominent genres of 20th-century art. With this initiative project by the German Federal Cultural Foundation it now becomes part of our cultural heritage. Five leading art institutions in Germany have joined forces to collaboratively organize a symposium on digital heritage and present a parallel «copied» exhibition within five different contexts. The publication offers a comprehensive overview on historical as well as current tendencies in video art by featuring 59 individual video artworks produced in Germany including examples from the 1960s to productions as recent as 2004. Texts by historians, curators, and philosophers reflect on historical and theoretical reviews of current strategies involving moving images including also issues of the presentation, conservation and restoration of video art. The book is accompanied by a DVD with excerpts of all works and additional materials related to the context of the artists work.

Das neue Standardwerk zur Videokunst in Deutschland - mit Ausschnitten der wichtigsten Arbeiten auf DVD. Die Videokunst ist zu einem der einflussreichsten Genres der Kunst des 20. Jahrhunderts avanciert. »40 Jahre Videokunst in Deutschland von 1963 bis heute«, ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes, möchte diese Position als Teil unseres kulturellen Erbes sichern. Die Publikation bietet einen konzisen Überblick über sämtliche bedeutenden historischen wie zeitgenössischen Tendenzen in der Videokunst und stellt 59 herausragende Einzelarbeiten vor, die seit den 1960er Jahren bis ins Jahr 2004 in Deutschland entstanden sind. Sie wird von einer DVD begleitet, die Ausschnitte von allen besprochenen Arbeiten zeigt und zusätzliches Begleitmaterial zu den Künstlern bietet. Darüber hinaus bewerten Kunsthistoriker, Kuratoren und Philosophen in kunsthistorischen und theoretischen Überblicksdarstellungen gegenwärtige Strategien des Umgangs mit bewegten Bildern, darunter Fragen der Präsentation, Konservierung und Restaurierung von Videokunst.

Die Amme ist ein Projekt, das Kunst, Technik und Kommunikation vereint. Der interaktive Sprachautomat thematisiert das Verhältnis von Ich und Du, von Reden und Handeln, von Begehren und Versagung, von Anmaßung und Macht. Die Besucher treten mit der Amme in einen Dialog, der rhetorischer Schlagabtausch, Poesie, Dada, Small oder Dirty Talk sein kann. Sie haben dabei eines im Sinn: die Amme so zu provozieren, dass sie ein Glas Milch ausschüttet. Darüber hinaus teilt die Maschine durch sich füllende und leerende »Angstgläser«, durch kuriose Duschattacken sowie Spül- und Pumpvorgänge ihre Befindlichkeiten mit. In ihrem wohl kalkulierten Missverhältnis von technischem Aufwand und vergleichsweise lapidaren mechanischen Effekten evoziert die Amme grundsätzliche Fragen: Was ist Intelligenz? Was geschieht, wenn Mensch und Maschine streiten? Wie gelingt Kommunikation?

Das Werk des Medienkünstlers Stephan von Huene (1932-2000) zeichnet sich im Bereich der internationalen Klangskulptur durch eine seltene Gleichwertigkeit von Objekt und Klang aus. Die Verbindung von Klang, Sprache, Licht und Bewegung führt zu phantastischen und figuralen, aber auch architektonischen und instrumentalen Klangskulpturen. Die Publikation ermöglicht eine tiefere Einsicht in die Tätigkeit von Huenes als »bildhafter Wissenschaftler« oder auch, wie Achatz von Müller sagt, als »kognitiver Magier«.

Die ZKM Videosammlung umfasst um die 1400 Titel und zählt damit zu einer der größten und wichtigsten Sammlungen ihrer Art. In der vorliegenden Publikation stellen übergreifende Texte das Schaffen der Protagonisten der Sammlung in einen zeitlichen Kontext und in ein künstlerisches Umfeld und liefern somit einen Überblick über die Entwicklung und Geschichte der Videokunst allgemein. Verdichtete Werkbeschreibungen exemplarisch ausgewählter Videos analysieren das visuelle Vokabular und erleichtern dem interessierten Laien, aber auch dem Fachmann die Rezeption der Werke. Eine Liste aller in der ZKM Sammlung vorhandenen Titel sowie eine ausführliche Bibliografie zu den einzelnen Künstlern und Werken machen diese Publikation zu einem unentbehrlichen Handbuch.

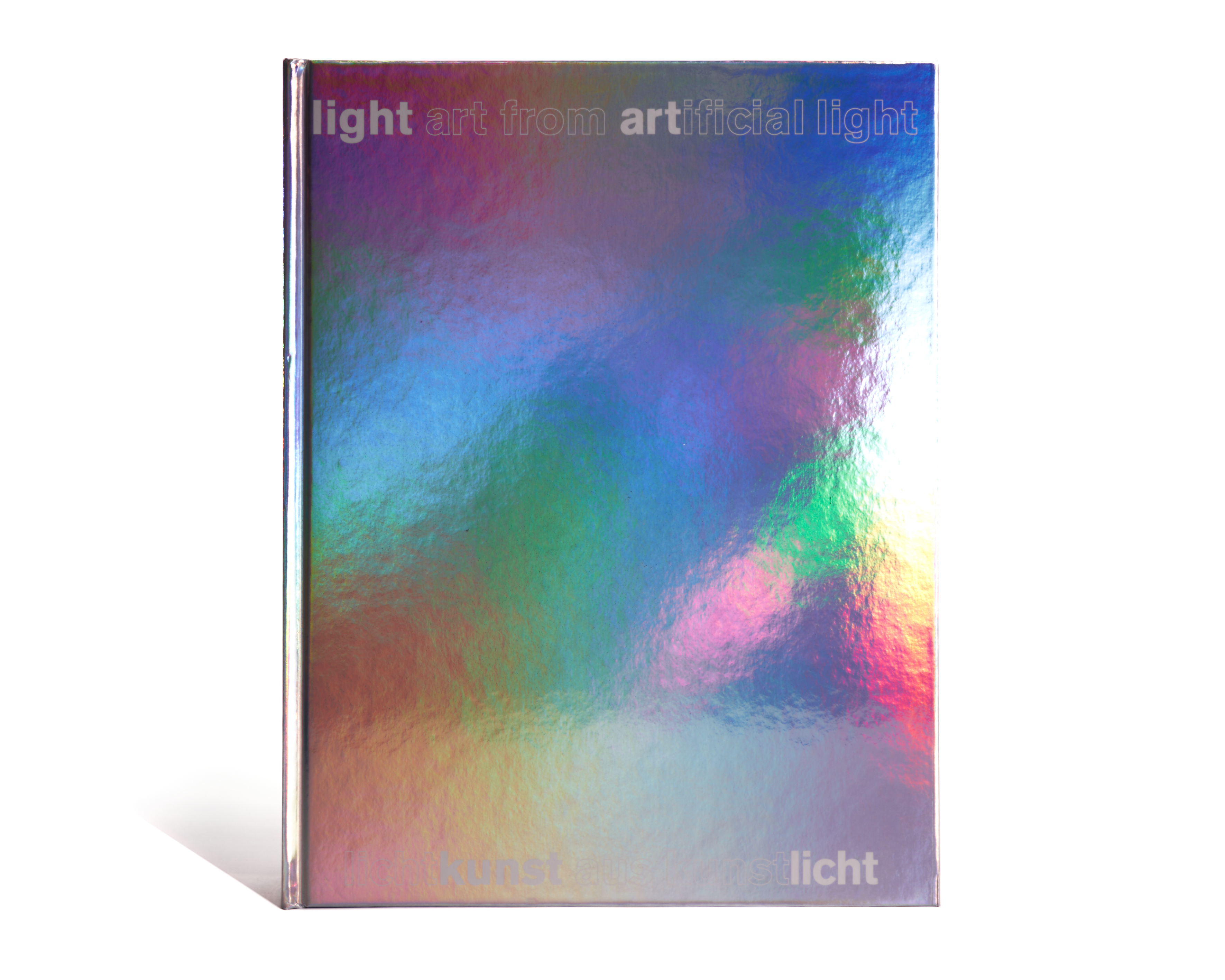

Mit über 700 Farbabbildungen zu Werken aller bedeutenden Licht-Künstler - das neue Standardwerk zum Thema. Wie kaum ein anderes Medium hat das elektrische Licht unseren Lebensraum revolutioniert und demokratisiert: Wir wohnen in Städten und Gärten des Lichts. Seit beinahe 100 Jahren setzen sich Künstlerinnen und Künstler in ihren Arbeiten mit Glühbirnen, Leuchtstoff- und Neonröhren, glimmenden LEDs oder leistungsstarken Scheinwerfern auseinander. Die umfassende Publikation bietet einen breiten Überblick über die Entwicklung des Genres: Von Pionieren der Lichtkunst der 1920er-Jahre über immersive und interaktive Environments in Arbeiten von ZERO, GRAV, Gruppo T und Gruppo N bis zu frühen Positionen klassischer Licht-Künstler aus Europa sowie Nord- und Südamerika. Herausragende aktuelle Produktionen beschließen dieses strahlende Spektrum der Auseinandersetzungen mit künstlichem Licht und faszinieren mit tiefgründigen Lichtsphären, ironischen Querverweisen und filigranen Lichtspielen.

“Back to things!” – This is the new motto of what Bruno Latour and Peter Weibel call an “object-oriented democracy”. For the more than 100 writers, artists, and philosophers assembled in this groundbreaking editorial and curatorial project, politics is not just a profession, sphere, or system, but a concern for »things». Yet though the very word »republic« (»res publica«) is already full of »things« – things »made« public – it is these same things that are always forgotten. Through more than 900 illustrations and over 100 essays, this collection searches for democracy beyond the official sphere of professional politics, and explores public assemblies too often left out of a narrowly-defined discourse: laboratories, assembly lines, supermarkets, trade rooms, courts of law, bureaucratic institutions, churches, and natural resources such as rivers and climates. This collection itself presents a significant public assembly, joining such prominent thinkers as Richard Rorty, Simon Schaffer, Peter Galison, and Peter Sloterdijk with the likes of Shakespeare, Swift, La Fontaine, and Melville. Ranging from the distant past to the troubled present, this collective effort examines the atmospheric conditions in which things are made public, and reinvests political representation with the materiality it has been lacking. This book, and the ZKM show that it accompanies, aims to trigger new political passions and interests in a time when people need, more than ever, new ways to have their voices heard. Bruno Latour and Peter Weibel were the curators of ZKM's »Making Things Public«, and editors of the MIT volume »ICONOCLASH: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art«.

Architecture has always been a multi-layered discipline playing a catalytic role within society: architecture as representation. Recent developments in next generation computing of the beyond-the-desktop-era (autonomic, grid, ubiquitous and quantum computing) are, however, set to challenge this role. In order to stay in synch with these developments, architecture must significantly change: architecture as an enabling platform that does not prescribe any particular kinds of spatial experiences, but enables them all. In this volume, based on the principle of shared research interests with internationally renowned scientific institutions, research labs and architectural studios, the editors propose a new kind of architecture - heterarchitecture -, conceived as a quantum object in which real space (1, OFF-line) and virtual space (0, ON-line) are literally superimposed, thus obeying the rules of quantum mechanics (1 and 0, OFF and ON at once) rather than classical physics. It is an architecture against architecture - at least of the traditional kind, which recognizes only either-or; either 1 or 0, either inside or outside, either enclosing or excluding. It is an invisible architecture that makes numerous parallel virtual worlds visible. It is an upside-down architecture: architecture as a pure infrastructure. Welcome to the Multiverse!

Vom Mikroskop bis zum Teleskop, vom Radio bis zum Fernsehen gibt es zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass die menschliche Wahrnehmung mit Hilfe technischer Apparate weit über ihre natürlichen Grenzen hinaus reicht. Durch die technischen Abbildungsverfahren, von Röntgenkameras bis zu Rastertunnelmikroskopen, entsteht in der Wissenschaft «ein Universum der technischen Bilder» [Vilem Flusser], die das menschliche Auge vorher nie gesehen hat. Die in dem Band «unSICHTBARes. Algorithmen als Schnittstellen zwischen Kunst und Wissenschaft» versammelten Texte beweisen, dass Kunst und Wissenschaft im Zeitalter der apparativen Wahrnehmung trotz unterschiedlicher Methoden konvergierende Kulturtechniken sind. So legt Olaf Breidbach dar, welche "Lese-Tradition" sich hinter den "objektiven" naturwissenschaftlichen Bildern verbirgt, Florian Dombois untersucht das unsichtbare Beben der Erde. "Was Einstein noch nicht sehen konnte", das ist mit den Mitteln neuester Computertechnologien darstellbar: die Effekte der Relativitätstheorie, die Hanns Ruder, Ute Kraus et al. berechnen bzw. visualisieren. Philipp Sarasin stellt den französischen Philosophen Michel Foucault als Theoretiker des "visual turn avant la lettre" vor.