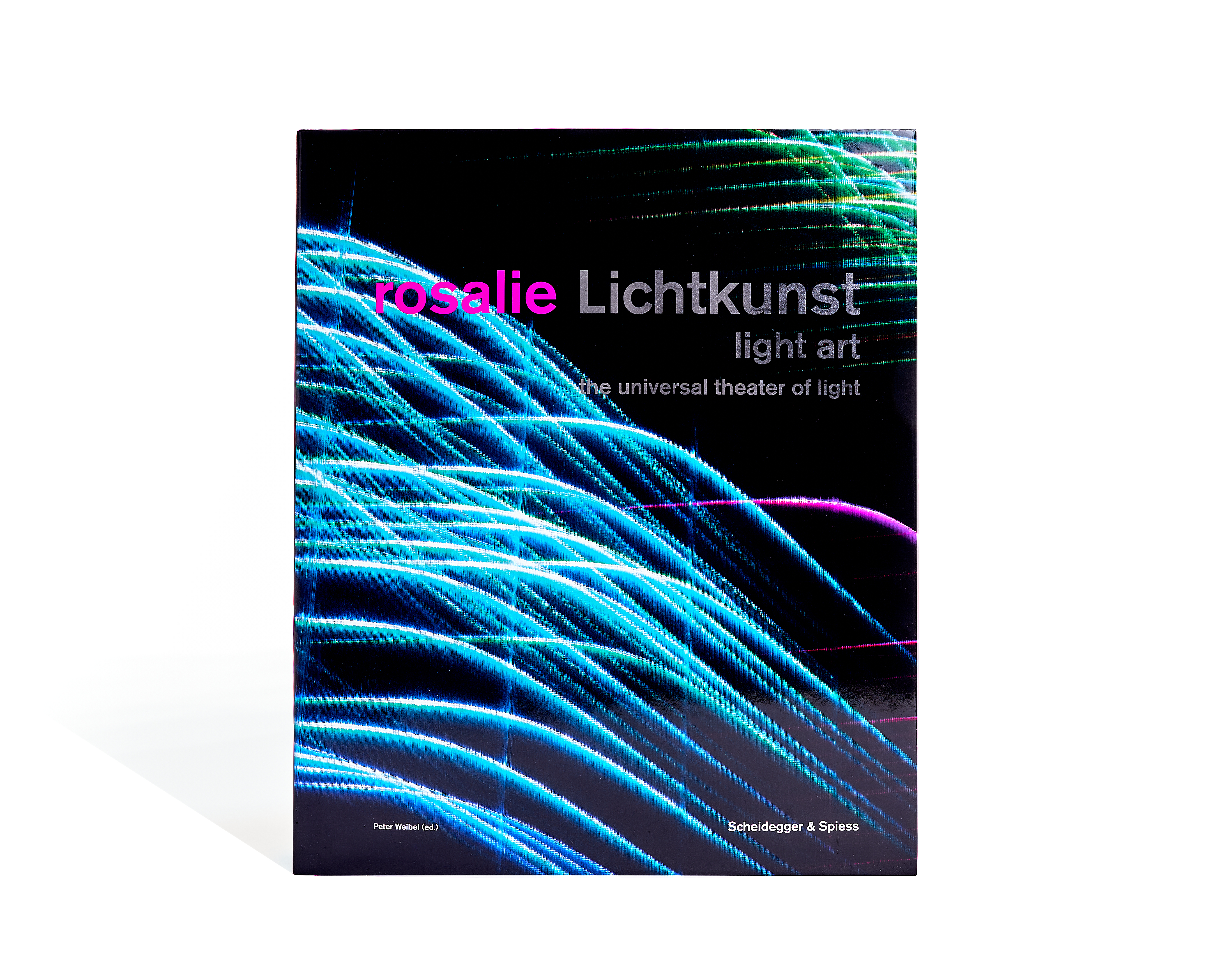

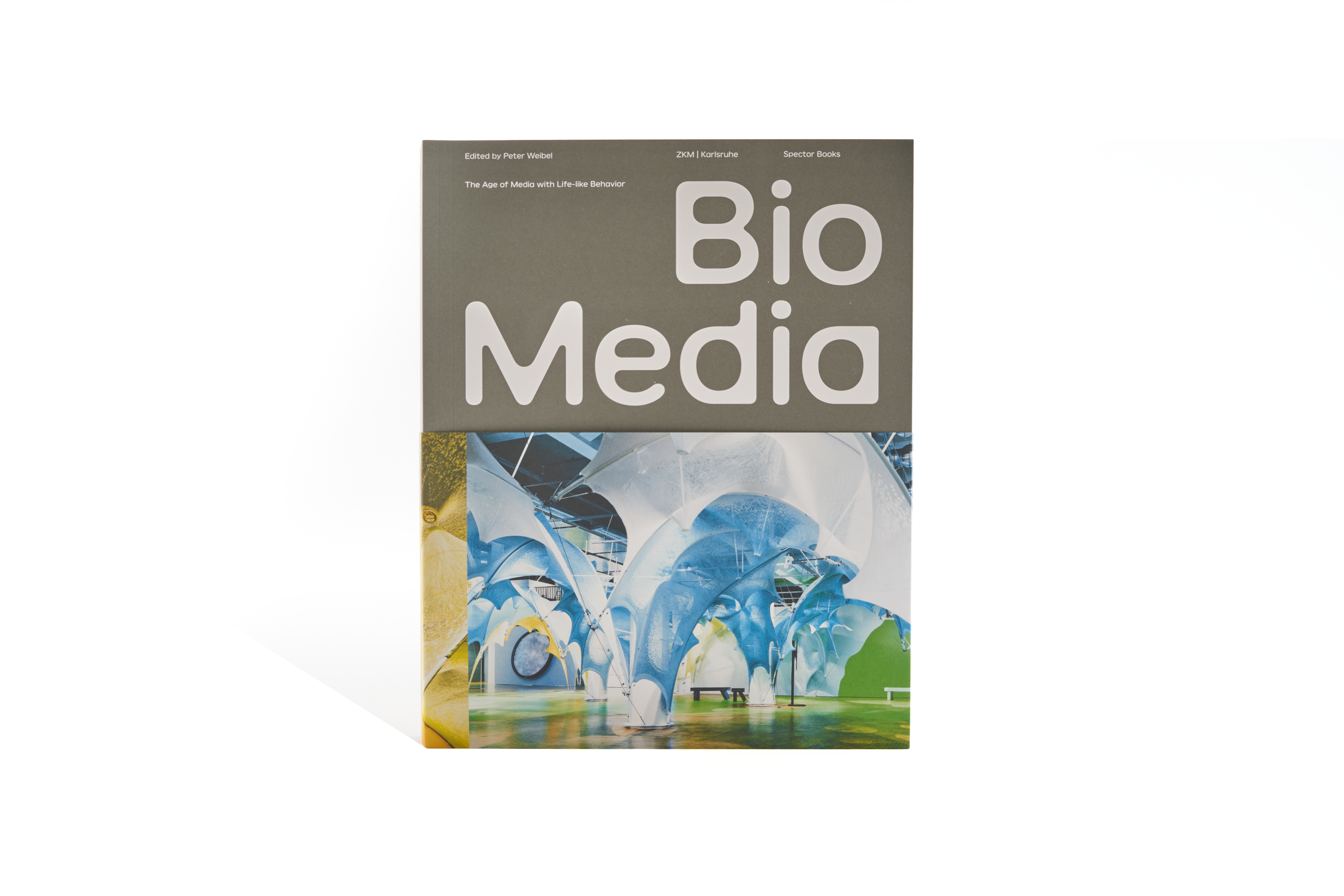

Das neunzehnte Jahrhundert war die Ära der beweglichen Maschinen auf Rädern (Autos, Züge, Fahrräder). Das zwanzigste Jahrhundert war die Epoche der bewegten Bilder, die anfangs ebenfalls mit radbasierten Maschinen (Filmkamera, Filmprojektor) produziert wurden: die ersten Schritte zur Nachahmung des Lebens durch die Faktoren Bewegung, Ton und Farbe. Mit der späteren Einführung des Computers als Universalmedium sind die Mediensysteme durch die Virtualität der Informationsspeicherung, die Variabilität der Bildinhalte und die Viabilität des Bildverhaltens gekennzeichnet. Daher wird das einundzwanzigste Jahrhundert den Aufstieg der BioMedien erleben. Der Begriff BioMedien oder biomimetische Medien bezieht sich nicht auf Bio Art – Kunst aus organischem oder biologischem Material –, sondern auf Kunst aus anorganischem Material, das organische Merkmale aufweist: Medien, die lebensähnliche Verhaltensweisen zeigen. Die Forschungsausstellung BioMedien. Das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem Verhalten im ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe präsentierte dynamische Mediensysteme, die von computergenerierten und computersimulierten Systemen bis hin zu komplexen adaptiven Robotern und interaktiven Installationen reichen und verschiedene Aspekte des Lebens jenseits der Bewegung simulieren. Diese Mediensysteme sind keine lebenden Maschinen, sondern verhalten sich aufgrund ihrer Input-Output-Relation und ihrer Reaktionen auf die Interaktionen menschlicher und nicht-menschlicher Wesen wie lebende Organismen in künstlichen und natürlichen Ökosystemen. Mehr als sechzig Künstler und Institutionen haben Werke zu der Ausstellung beigesteuert, die diese paradigmatischen Veränderungen in der Gesellschaft und in der Kunst aufzeigen. Das vorliegende Buch konzentriert sich auf diese Kunstwerke, die in reich bebilderten Texten ausführlich beschrieben werden. Es bietet einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen von Algorithmen, künstlichem Leben und künstlicher Intelligenz in der Kunst, enthält aber auch wissenschaftliche Essays von Peter Weibel, Samuel Bianchini und Emanuele Quinz sowie Ingeborg Reichle. Mit über 360 großformatigen Farbabbildungen70 Werke, detailliert beschrieben und in ihrer technischen Funktionsweise erläuterHochwertiger, 5-farbiger Kunstbuchdruck auf nachhaltig produziertem offenem Papiertechnische Informationen zu den Kunstwerken und Diagramme ihrer Funktionsweise --- The nineteenth century was the era of moving machines, based on wheels (cars, trains, bicycles). The twentieth century was the epoch of moving images – which also started out being produced with wheel-based machines (film camera, film projector): the first steps towards the imitation of life by movement, sound, and color. With the subsequent introduction of the computer as a universal medium, media systems are characterized by the virtuality of information storage, the variability of image content, and the viability of image behavior. Therefore, the twenty-first century will see the rise of BioMedia. The term BioMedia or biomimetic media does not refer to Bio Art – art made with organic or biological material – but to art made with inorganic material that exhibits organic features: media that show life-like forms of behavior. The research exhibition BioMedia. The Age of Media with Life-like Behavior at ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe presented dynamic media systems ranging from computer-generated and computer-simulated systems to complex adaptive robots and interactive installations which simulate various aspects of life beyond movement. These media systems are not living machines, but by virtue of their inputoutput relation and their reactions to the interactions of human and non-human entities, they act as living organisms in artificial and natural ecosystems. Over sixty artists and institutions have contributed works to the exhibition laying out these paradigmatic shifts in society and the arts. This book focuses on these artworks, which are described in detail in richly illustrated texts, presenting an overview of current developments of algorithms, artificial life, and artificial intelligence in art, but also features scientific essays by Peter Weibel, Samuel Bianchini and Emanuele Quinz, and Ingeborg Reichle.With over 360 large format color illustrations70 works, described in detail and their technical functioning explainedHigh-quality, 5-color art book printing on sustainably produced open paperTechnical information on the artworks and diagrams of how they work

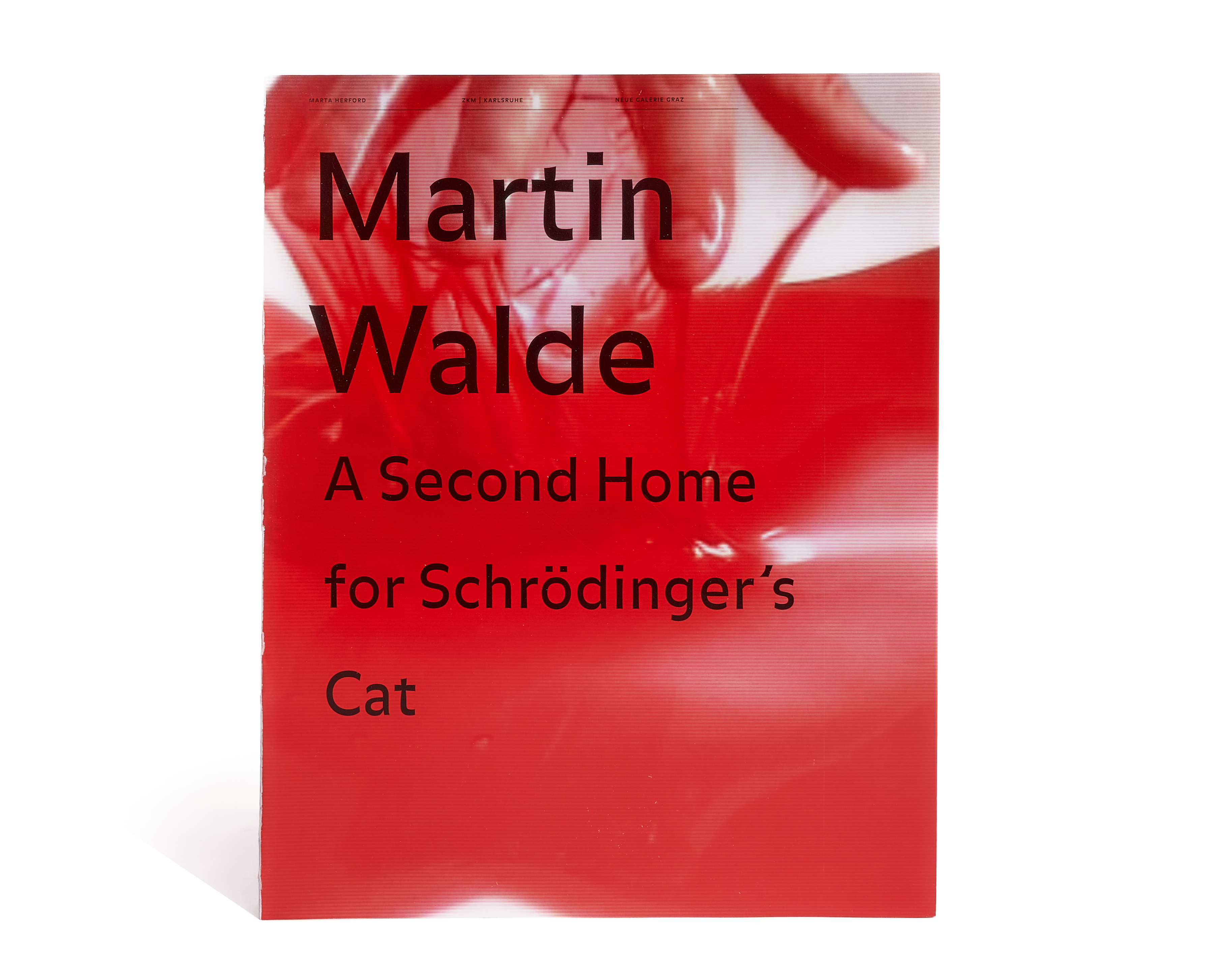

Als Finder und Erfinder von Formen gewinnt der österreichische Künstler Martin Walde alltäglichen Dingen neue Faszinationskraft ab. In teilweise langjährigen Herstellungsprozessen und Materialerprobungen entwickelt er eine »parallele Dingwelt«, die den Betrachter ebenso wie das Museum vor unerwartete Situationen stellt. "Sie aktiviert unsere gedankliche Elastizität, ähnlich wie »Schrödingers Katze«, die eine Beule in unseren (kollektiven) Gedankenräumen erscheinen lässt, an der wir beständig herumdrücken, die aber nicht verschwinden will. Wie wäre es denn, wenn wir morgens statt der Schnürbänder einen völlig neuen Verschluss an unseren Schuhen vorfinden würden? Auch wenn er noch so einfach wäre, würden wir nicht sofort verstehen, wie er funktioniert. Ein Handgriff oder ein Kopfgriff ist etwas, das sich erst durchsetzen muss, um Teil unseres Vokabulars zu werden. Und was haben die unerwarteten Schuhverschlüsse mit »Schrödingers Katze«gemeinsam? Sie sind eine der Erwartungen zuwider laufende Wirklichkeit." (M.W.) Der Katalog »Martin Walde - A Second Home for Schrödinger´s Cat«erscheint anlässlich der bisher größten Einzelausstellung Waldes im Marta Herford (2010) sowie der Präsentation im ZKM | Karlsruhe (2009) und in der Neuen Galerie Graz (2007) und gibt einen Umfassenden Überblick über das breite und vielgestaltige Werk dieses Ausnahmekünstlers.

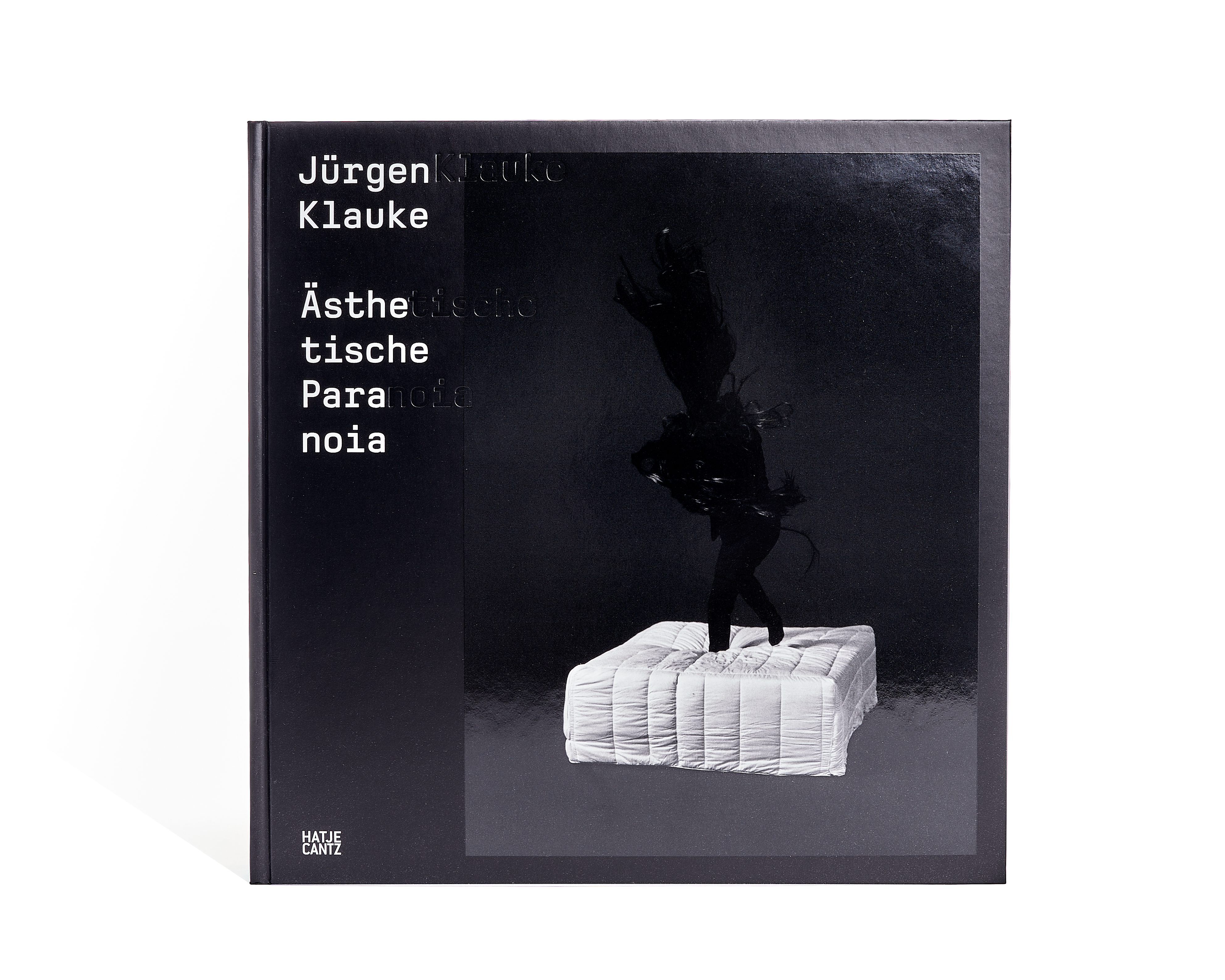

Jürgen Klauke ist ein Künstler, der die Fotografie als Instrument nutzt, um sich und die Welt zu befragen. Er hat im Bereich der Body Art und der kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlich normierten Geschlechter-ldentitäten und sozialen Verhaltensmustern Wegweisendes geleistet und mit seinen komplexen Werkblöcken zu den Grundfragen menschlicher Existenz schon lange Maßstäbe in der Kunst gesetzt. In seiner neuen Werkphase reflektiert Klauke in minimalistisch-strengen bis exzessiven, manchmal auch surrealen Szenen die Bedingungen des paranoiden Daseins. Unter Verwendung alltäglicher Materialien als Mittel der Bildinszenierung schafft er luzide Bildräume, die von der Absurdität der Existenz sprechen. Diese Publikation mit Texten von Andreas F. Beitin, Régis Durand, Ursula Frohne und Christian Katti, Thomas Macho, Peter Sloterdijk, Toni Stooss und Peter Weibel dokumentiert mit Werkblöcken aus den vergangenen Jahren die aktuellsten Arbeiten Klaukes - darunter die Serien »Ästhetische Paranoia«, »Sich selbst optimierendes System«und »Wackelkontakt«sowie die erstmalig publizierte Reihe der »Schlachtfelder«- und erscheint anlässlich der Ausstellungen im ZKM I Museum für Neue Kunst in Karlsruhe und im Museum der Moderne Salzburg.

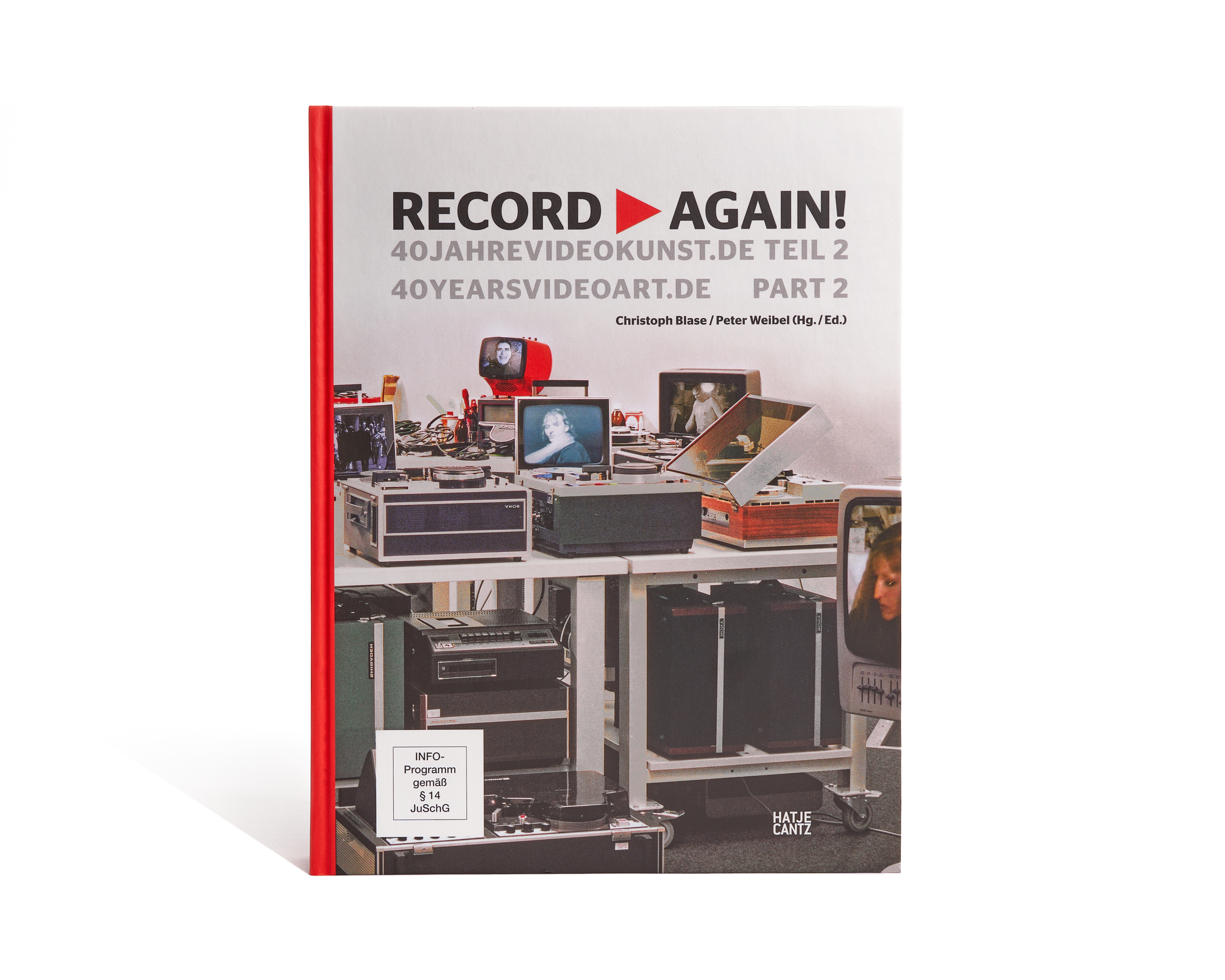

Der vorliegende Band ist der zweite Teil des Restaurierungsprojekts »40jahrevideokunst.de«. Die Rettung gefährdeten und vom Verschwinden bedrohten Videomaterials war das vordringliche Ziel dieses Projekts. Dabei ist es gelungen, eine Vielzahl von verschollenen Videos der 1960er- und 1970er-Jahre bei Künstlern, in Nachlässen und in Museumsdepots aufzuspüren, sie zu restaurieren und so nach oft mehr als dreißig Jahren zum ersten Mal wieder sichtbar zu machen.Die Publikation stellt über fünfzig frühe und meist unbekannte Videowerke vor und bietet eine illustrierte Geschichte der Videotechnik mit Erörterungen zur heutigen Restaurierungspraxis. Zusätzlich ermöglichen Texte von Künstlern, Kuratoren, Kunsttheoretikern und Medienwissenschaftlern einen tiefen Einblick in eines der einflussreichsten Genres der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.Inhaltsangabe

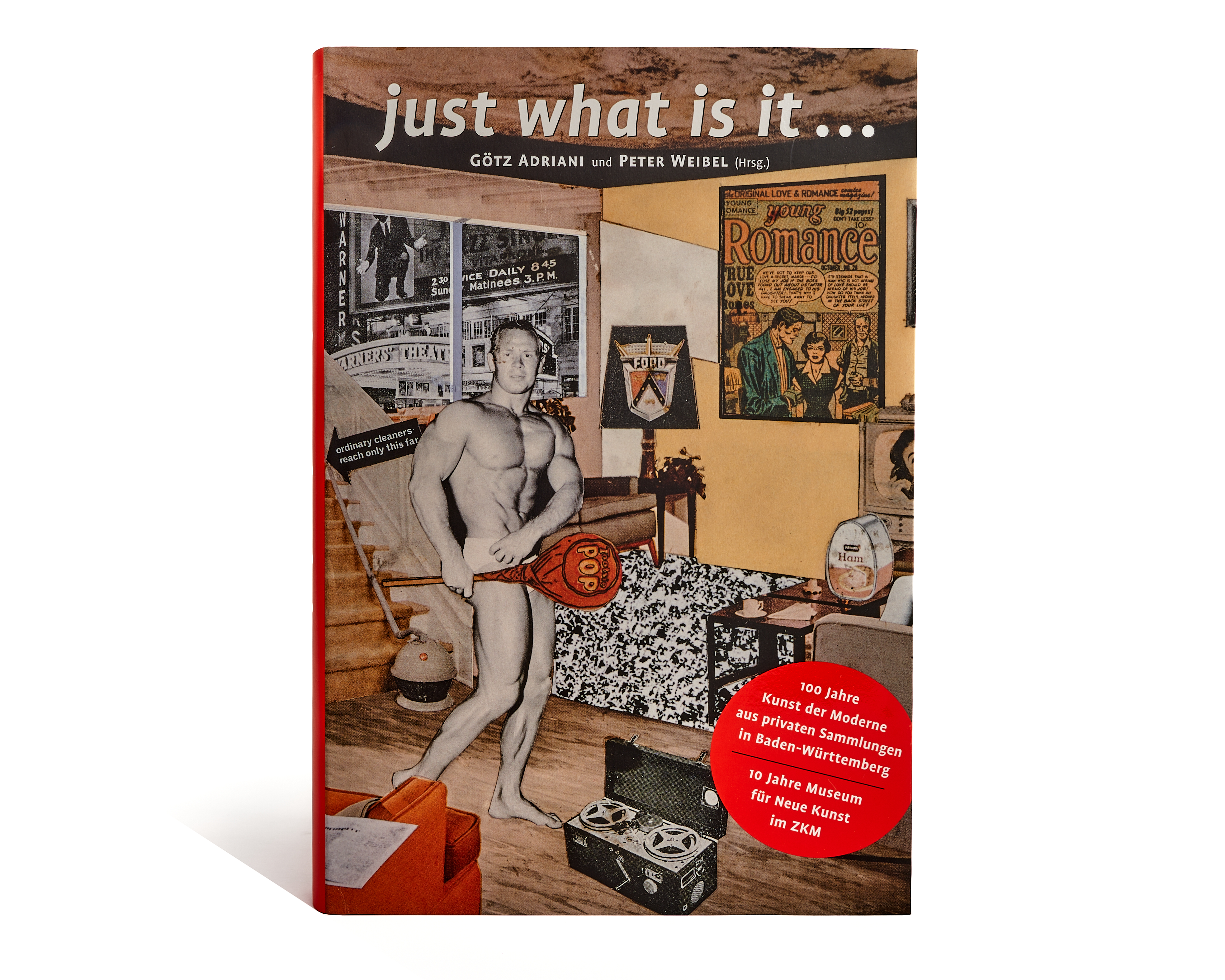

In Baden-Württemberg befindet sich eine bundesweit einmalige Dichte an privaten Sammlerpersönlichkeiten und Sammlungen, deren Bestände in ihrer Qualität und Quantität außergewöhnlich sind. Aus Anlass des 10-jährigen Bestehens des Museum für Neue Kunst im ZKM | Karlsruhe wird das Haus in ein »Museum der Moderne auf Zeit« verwandelt. 100 Jahre Kunst vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts werden anhand von hochkarätigen Hauptwerken aus baden-württembergischemPrivatbesitz auf eindrucksvolle Weise dokumentiert, um so wichtige Entwicklungslinien der Moderne und Postmoderne bis hin zur Gegenwart aufzuzeigen. Der opulente Bilderbogen reicht von Paul Cézanne, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann und Pablo Picasso über Jackson Pollock, Joseph Beuys, Gerhard Richter, Georg Baselitz und Anselm Kiefer bis hin zu Martin Kippenberger und Tobias Rehberger

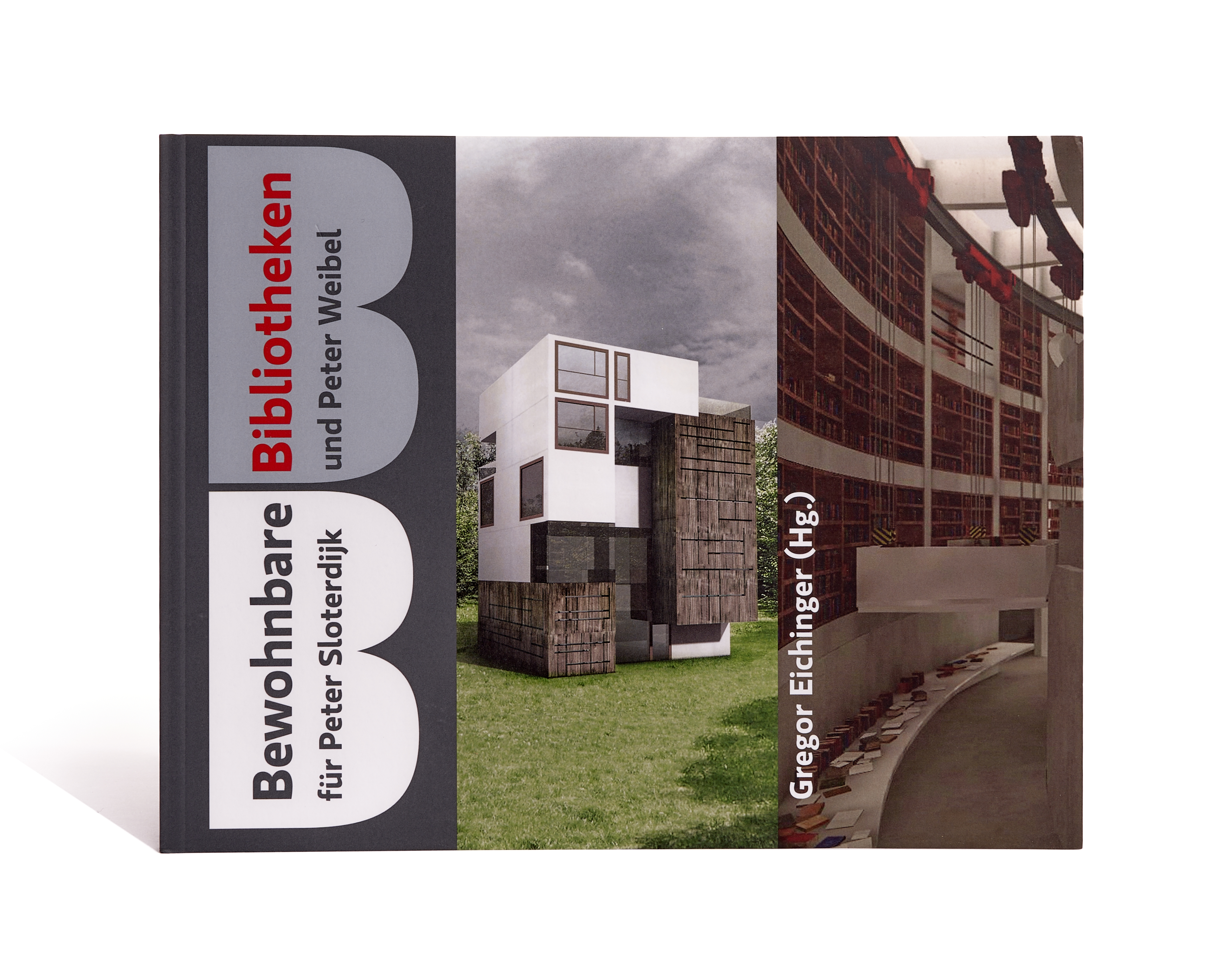

»Bauen für Bauherren« lautete im Herbst 2008 die Semesteraufgabe für vierzig ArchitekturstudentInnen der ETH Zürich. Unter der Leitung von Prof. Gregor Eichinger (Architektur und Entwurf) sollten die angehenden ArchitektInnen Entwürfe und dreidimensionale Modelle anfertigen, die speziell den Lebensgewohnheiten und Arbeitsstilen entweder des Philosophen und Kulturwissenschaftlers Peter Sloterdijk oder des Künstlers und Medientheoretikers Peter Weibel angepasst sind. Zusammen mit den beiden »Bauherren« wurden zu Semesteranfang deren Ansprüche und die Anforderungen an das Gebäude erarbeitet sowie konkrete Raumprogramme und Standorte abgestimmt. Beide Auftraggeber wünschten sich einen Lebensraum, der gleichzeitig Denkraum ist, eine Bibliothek, die als Wohnraum dient und einen Arbeitsplatz, der ins Alltagsleben integriert ist. Während Peter Sloterdijk sich einen Turm zum Arbeiten und Wohnen auf dem Land vorstellte, war Peter Weibels zentrales Anliegen ein mobiler Schreibtisch, der ihn zu den Büchern navigiert. Nicht der Lift fährt zur Wohnung, sondern der Lift ist die Wohnung. Am Semesterende diskutierten und bewerteten die Studenten gemeinsam mit den Auftraggebern die Projektergebnisse, die das ZKM nun in der Ausstellung »Bewohnbare Bibliotheken« präsentiert.

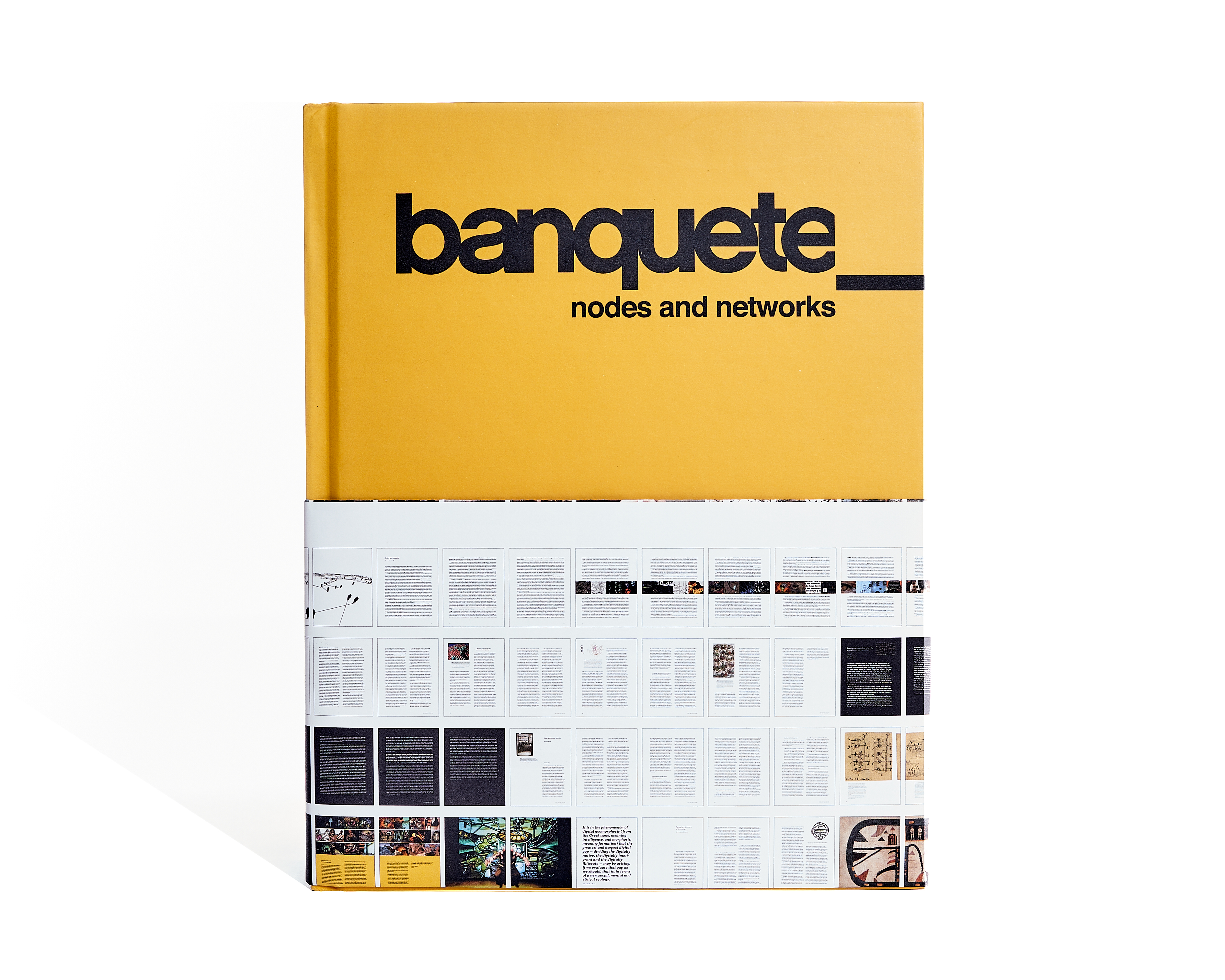

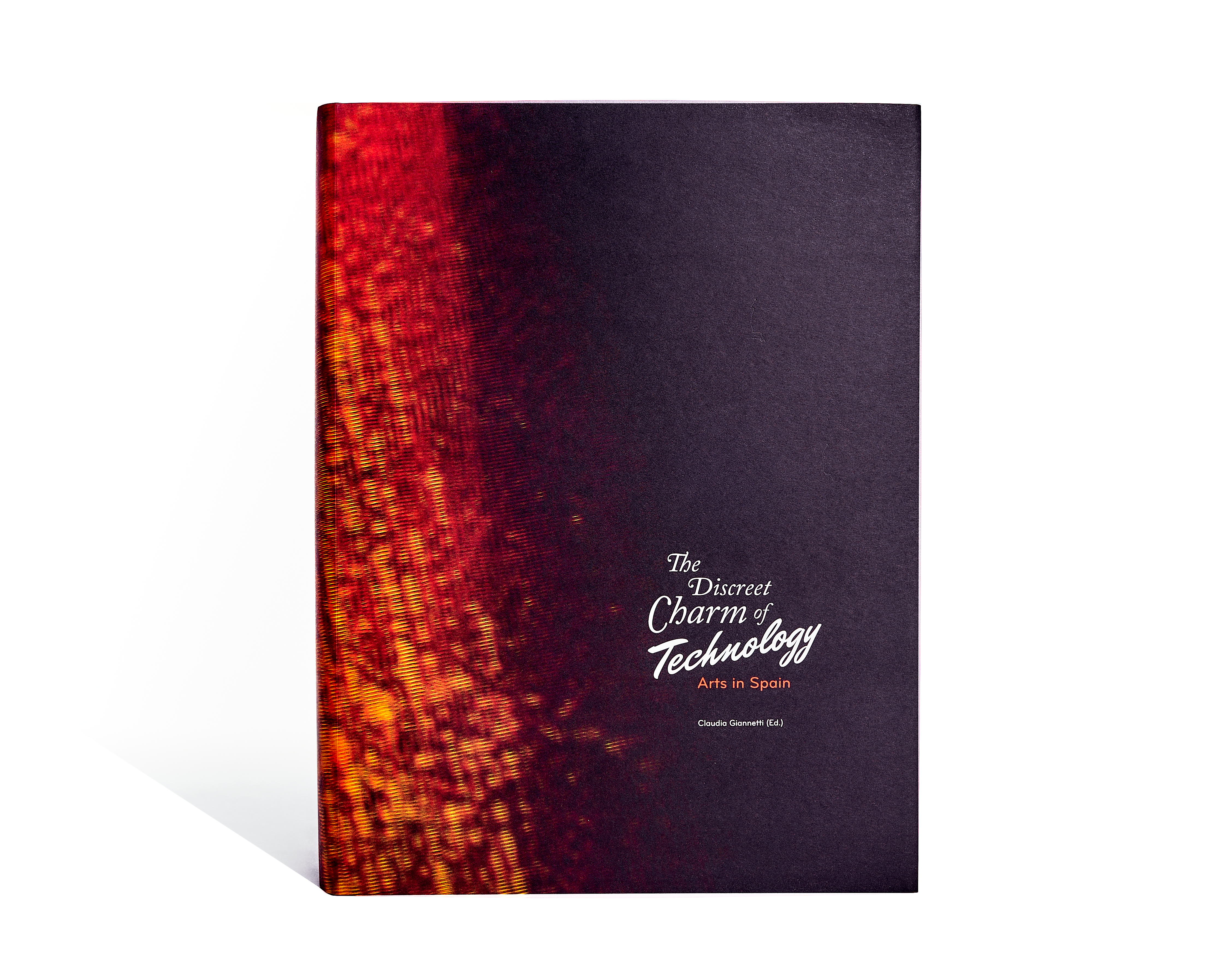

Since the 1990s, »banquete_« (a multidisciplinary collaboration between artists, scientists and other thinkers, named for the Spanish word for feast, banquet) has aimed to explore the convergences among biological, social, technological and cultural thought, giving rise to collaborative research, production and dissemination -including over 30 digital art projects, all surveyed here.

Die Publikation »Vertrautes Terrain - Aktuelle Kunst in & über Deutschland« ist das Ergebnis eines außergewöhnlichen Ausstellungsprojekts am ZKM I Karlsruhe. Der Fokus lag dabei auf künstlerischen Arbeiten, die sich mit Themen, Ereignissen und Personen aus der deutschen Geschichte und Gegenwart beschäftigen. Gerade vor dem Hintergrund der beiden Jubiläen 60 Jahre BRD und 20 Jahre Mauerfall ist die künstlerische Reflexion über Deutschland interessant und hochaktuell. Präsentiert werden nicht nur die rund 100 Künstlerinnen und Künstler sowie die etwa 200 Personen und Projekte aus den Bereichen Musik, Tanz, Literatur, Mode, Design, Architektur, Theater und Film, die in der Ausstellung vertreten waren, sondern auch Auszüge aus den Vorträgen und Diskussionen, die das Projekt begleiteten. Diese umfangreiche Publikation stellt eine Art Handbuch zum komplexen Themenfeld Deutschland als vertrautes wie auch unvertrautes Terrain dar.

99,9 % und mehr Dokumentation der Künstler-Gruppenprojekte 1986-1993 in der ehemaligen IWKA-Industrieanlage in Karlsruhe, dem jetzigen Ort des ZKM | Zentrum für Kunst und Medien.

The present volume investigates the process of global art production and art consumption and the extend to which it is prompting a critical revaluation of the notion of mainstream art. The project GAM - Global Art and the Museum was initiated by ZKM | Center for Arts and Media Karlsruhe, Germany, with the aim to explore the impact of arts globalization on art museums, their audiences and the art market. Whereas the art market, like its new clientele of collectors from many parts of the world, acts on a global scale, art museum, but also ethnographic museums, operate within a local framework where they encounter audiences from most diverse cultures and societies.

Im Gefolge der "Materialkultur" der Konstruktivisten und des "Polymaterialismus" der Futuristen hat sich bereits in den 1920er-Jahren eine Bild- und Malereikonzeption entwickelt, die auf Ölfarbe und Leinwand verzichtete. In den 1950er-Jahren setzte dann in Italien die künstlerische Auflösung und Zerstörung des Tafelbildes ein. Man ging dazu über, eine Trennung von Tafel und Bild vorzunehmen - eine Entwicklung, die für die Kunstgeschichte weitreichende Folgen hatte. Nicht nur der Abbildung der gegenständlichen Welt verweigerte man sich, sondern auch den Mitteln der Malerei: Öl und Leinwand. Die italienischen Avantgardekünstler durchschlitzten und durchlöcherten die Leinwand. Man wölbte sie in den Raum, presste, schichtete oder dehnte sie aus. Auf diesen Arbeiten gibt es keine Bilder mehr, sondern nur die Leinwand selbst. Später wurde schließlich auch die Leinwand ausgetauscht: durch Plastikfolie, Holz, Metall, Marmor oder Beton. Von Farbe und Bild vollzog man den Schritt hin zu Materialtafeln. Diese ermöglichten neue Beziehungen zwischen dem "Bild" und dem Betrachter. Durch das Metall und andere reflektierende Materialien traten optische Phänomene auf, die das Feld der »Op-Art« eröffneten. Flüssigkeiten als Farbe, rotierende Eisenspäne etc. erzeugten schließlich das bewegliche bzw. bewegte Bildobjekt der Kinetik. Die vorliegende Publikation (504 Seiten) verdeutlicht anhand von zwei umfangreichen wie fundierten Texten (auf Deutsch. Italienisch, Englisch) von Peter Weibel (Hg.) und Klaus Wolbert, ergänzt durch ein Vorwort von Volker W. Feierabend, sowie anhand von 176 Farbabbildungen eine der wichtigsten Entwicklungen in der europäischen Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Band dokumentiert zugleich die Ausstellung »Rom - Offene Malerei. Das Materialbild im Italien der 1950er- und 1960er-Jahre«, die vom ZKM | Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der VAF-Stiftung 2008 produziert wurde und im ZKM | Museum für neue Kunst zu sehen war.

The exhibition links the 13th century to the 21st through a modular approach that focuses on five key themes representative of the artistic condition: the formal code; the visual code; the sensory and space-time code; the body and the identity; and the constriction of reality. More than a hundred works by 65 artists weave the discursive thread within the context of each module. It is the conceptual link, rather than chronological or technical affinity, that links the five themes. The accent on Spanish works is not merely a question of geography, rather the exhibition tries to establish a dialogue between creative practices and artists that had never before been brought together in the same space, and the same time. The works in this exhibition are not necessarily on technological supports, but they are all based on approaches rooted in technique and science. In it, the painting, sculpture and photography can be found alongside experimental film, video, interactive installations, and internet works.

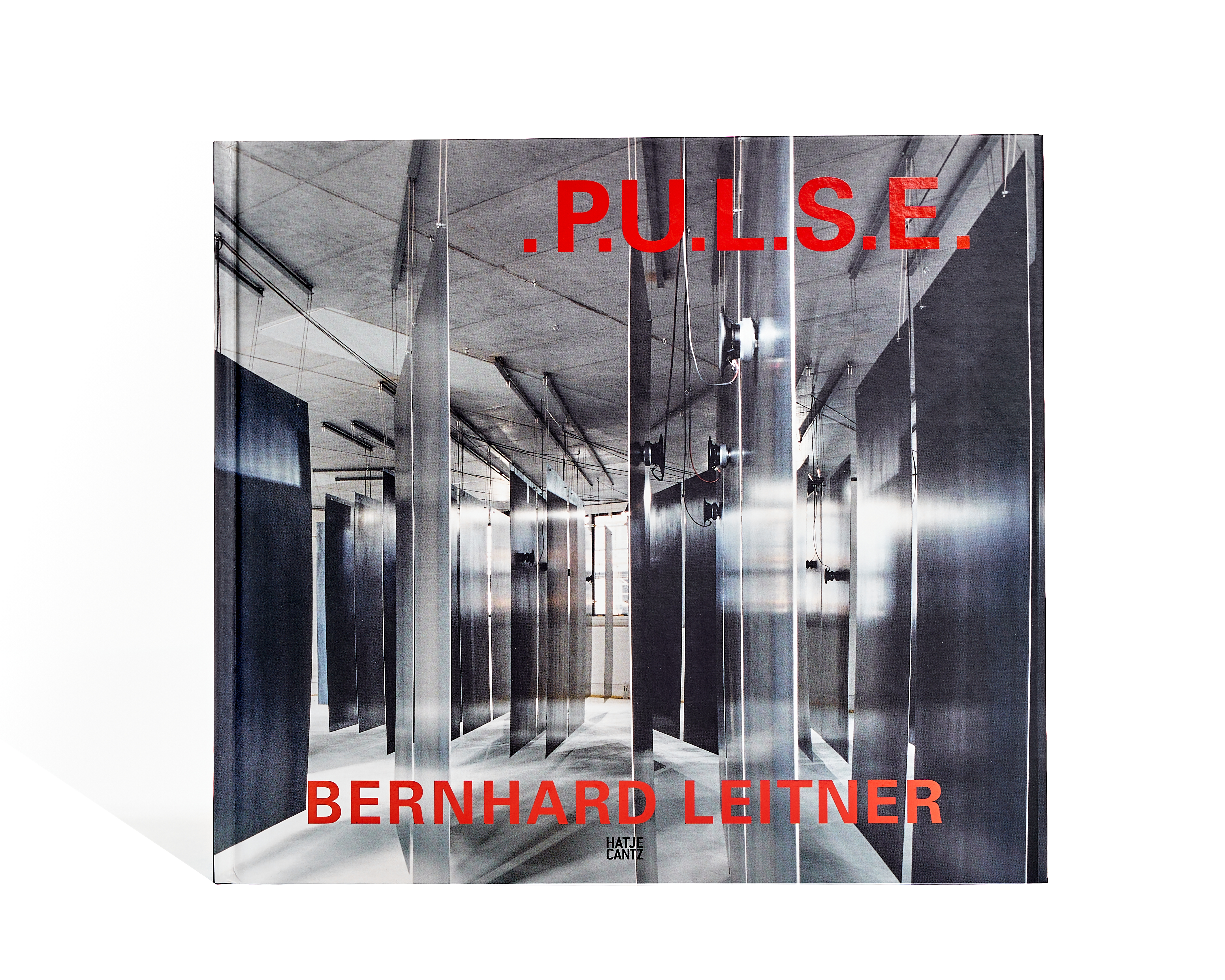

"Ton-Räume sind nicht einfach Räume, in denen Tone oder Klange zu hören sind, vielmehr erzeugen Töne und Klänge erst den Raum und schaffen dessen besondere Eigenschaften. Hörerlebnisse können nicht nur eine besondere Erfahrung des äußeren, umgebenden Raumes ermöglichen, sie können auch den Körperraum als »inneren« Raum erfahrbar machen. Bernhard Leitners Werk führt zu Qualitäten des Klanges (von Raum), die im Strom der Reize verborgen bleiben, und es zeigt Möglichkeiten sinnlicher Erfahrung, die kaum bewusst sind, weil sie verloren wurden oder weil sie schon als Möglichkeiten unbekannt geblieben sind." (Cathrin Pichler)Bernhard Leitner (*1938) gilt als Pionier und zählt heute zu den international profiliertesten Künstlern auf diesem neuen Gebiet der zeitbasierten bildenden Kunst. .P.U.L.S.E. dokumentiert seine Skulpturen, Architekturen und Installationen vorwiegend aus den letzten zehn Jahren. Eine beigelegte DVD umspannt den Zeitraum von 1971 bis heute.

Die zahlreichen Werke von Giuseppe Uncini in den ständigen Sammlungen des Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (Mart) bildeten den Ausgangspunkt für die von Gabriella Belli, Peter Weibel und Christa Steinle im Jahr 2008 kuratierte Werkschau. Der nur wenige Monate nach Uncinis Tod erschienene Katalog zur monographischen Ausstellung enthält neben einer breiten und repräsentativen Auswahl des italienischen Künstlers -der fraglos zu den originellsten Vertretern zeitgenössischer Bildhauerei gehört - auch einige seiner späten monumentalen Arbeiten. 1929 in Fabriano geboren, gelangt Uncini nach ersten Versuchen auf dem Gebiet der Informellen Kunst zur Bildhauerei, wobei er in seinen frühen Werken Komponenten aus Erde, Sand, Zement und Asche verwendet. 1961 begründet der Künstler zusammen mit Biggi, Carrino, Santoro und Frascà die Künstlervereinigung Gruppo Uno. Gleichzeitig verwirklicht er die Serie seiner Arbeiten aus Stahlbeton, in denen der kreative Prozess und die Materie zu Formen von gewaltiger tektonischer Kraft zusammengeführt werden. Viele seiner Arbeiten aus den fünfziger Jahren - die Verwendung von Materie im Sinne eines urbanen Fragments oder Strukturmusters - scheinen den amerikanischen Minimal Art bekannten »Primärstrukturen« zu antizipieren.

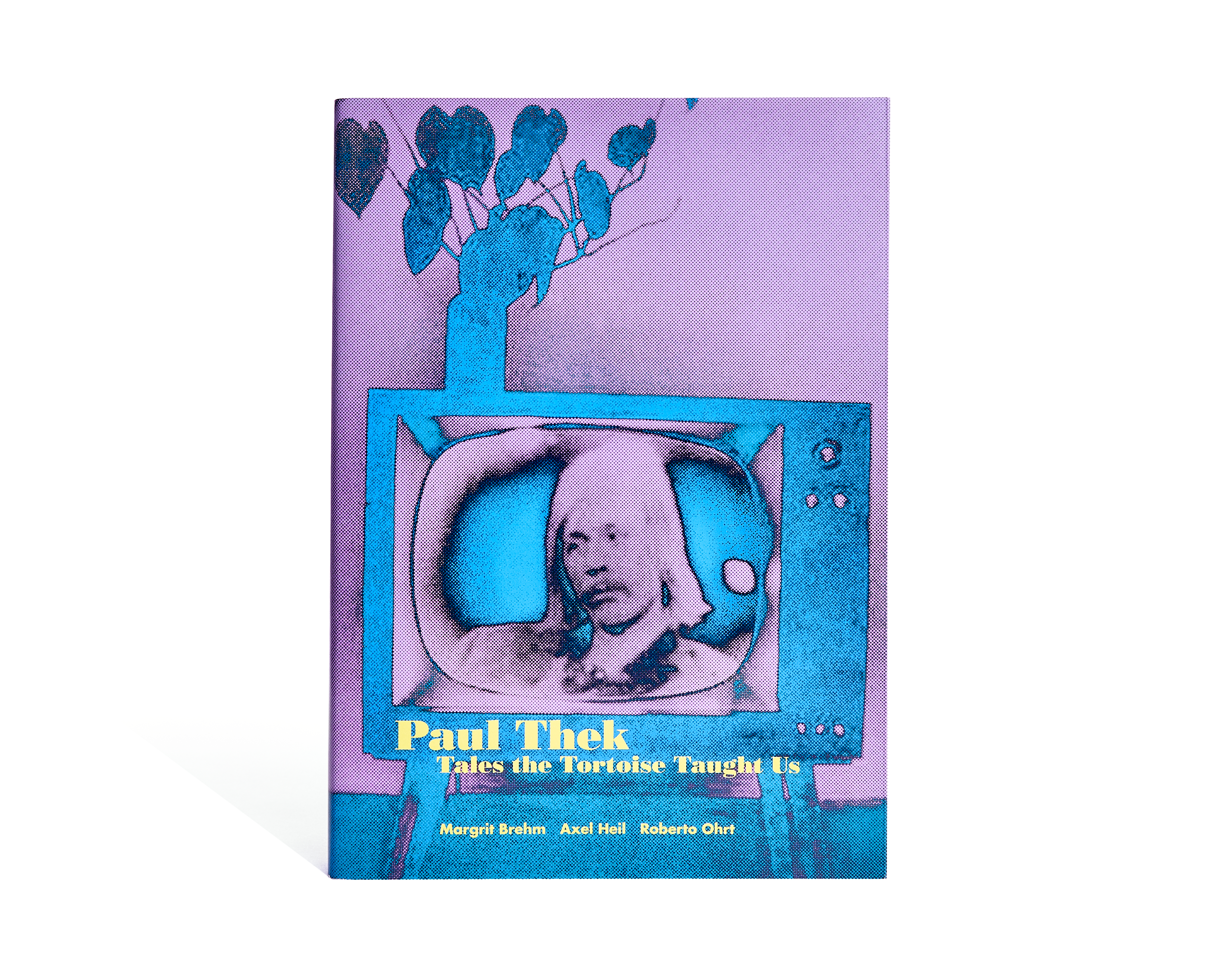

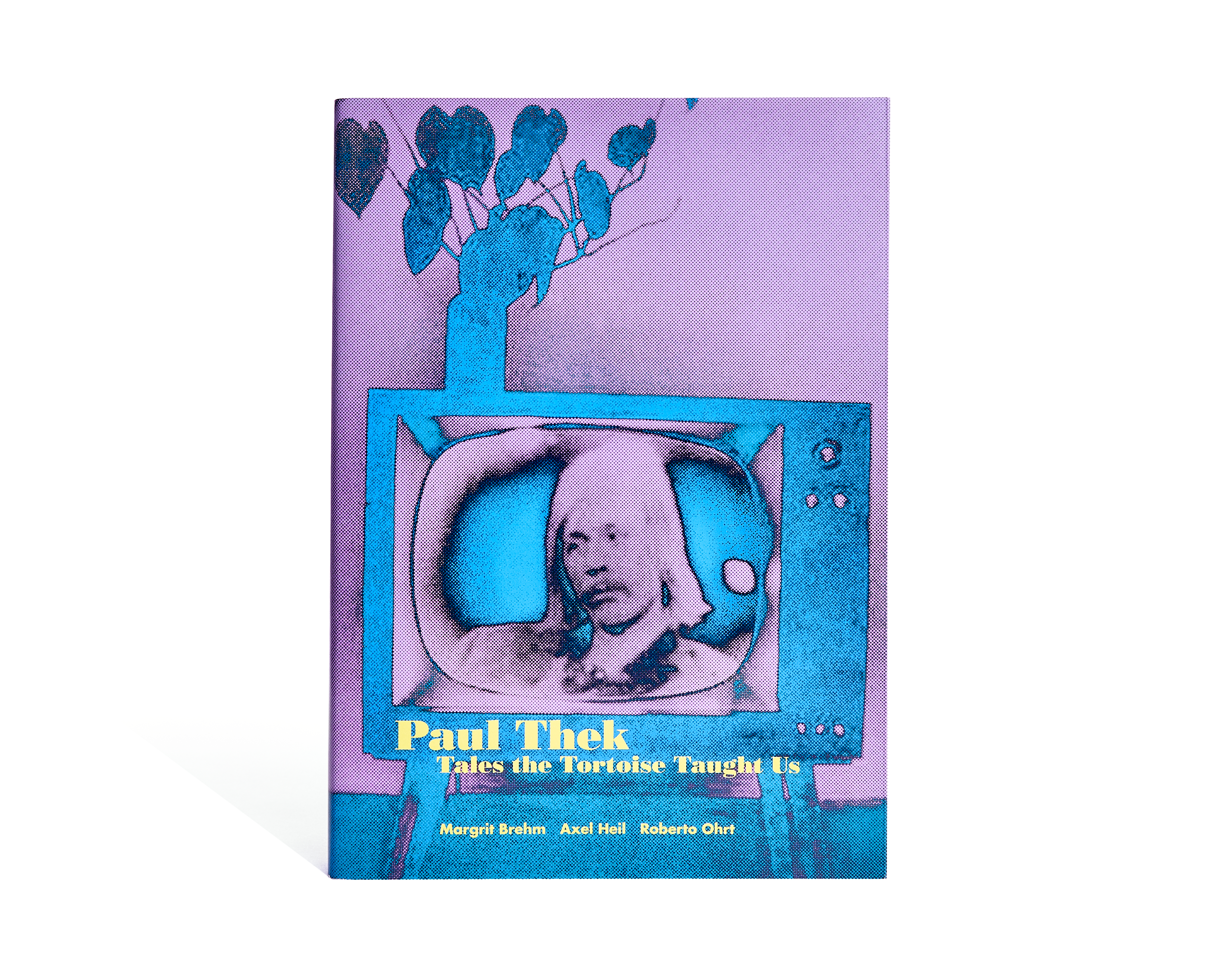

Paul Thek (1933-1988) ist ein Künstler mit Kultstatus, dessen Werke zu den zentralen Quellen des Auf- und Ausbruchs der Kunst der 1960er und 1970er Jahre gehören. Die Ausstellung »Paul Thek. Werkschau im Kontext zeitgenössischer Kunst« im ZKM I Museum für Neue Kunst, Karlsruhe, und in der Sammlung Falckenberg, Hamburg, bietet mit über 300 Werken aus allen Schaffensphasen einen umfassenden Einblick in das Werk des Künstlers und thematisiert zugleich dessen Wirkung auf die Gegenwartskunst. »Tales the Tortoise Taught Us« steht auf dem Einband eines Tagebuchs von Paul Thek aus dem Jahr 1979. Als Titel einer Monographie verweisen »Die Geschichten, die uns die Schildkröte gelehrt hat« auf die grundlegende Bedeutung des Erzählerischen, den Einfluss überlieferter Motive und die Stilisierung des Heterogenen zu einer fast mythenhaften Ganzheit in seinem Werk. Das Bild der Schildkröte erscheint in den indianischen Schöpfungsmythen als Trägerin des Kontinents und erinnert an das ambivalente Verhältnis des Künstlers zu seiner amerikanischen Heimat, »Turtle lsland«. In seiner Kunst machte Paul Thek die Vergänglichkeit, die Rolle des Künstlers als Held und Opfer zum Thema, zeigte das verehrte Objekt als ein Medium des Todes.

There are artists who are not forgotten because other artists frequently refer to them as examples. Paul Thek is among those. He enjoys cult status. This book finally fills the hiatus of a survey publication. It is a compendium in three parts: In their essay with the fairytale-like title «Tales the Tortoise Taught Us» Margit Brehm, Axel Heil and Roberto Ohrt speak about the artists ambivalent relation to his American homeland «Turtle Island», they recount Theks unusual but at the same time typical artistry in the Beat- and Hippiegeneration. Thek defies the serial art of Pop Art as mere consumer art, pursuing his own ways in technological relics, Theks reply to Pop Art. The second part is a chronologically arranged survey of works from 1963 up to Paul Theks tragical AIDS death in 1988. The chronologically arranged biography in the third part describes in detail the stations of his artistic life with numerous original quotations.

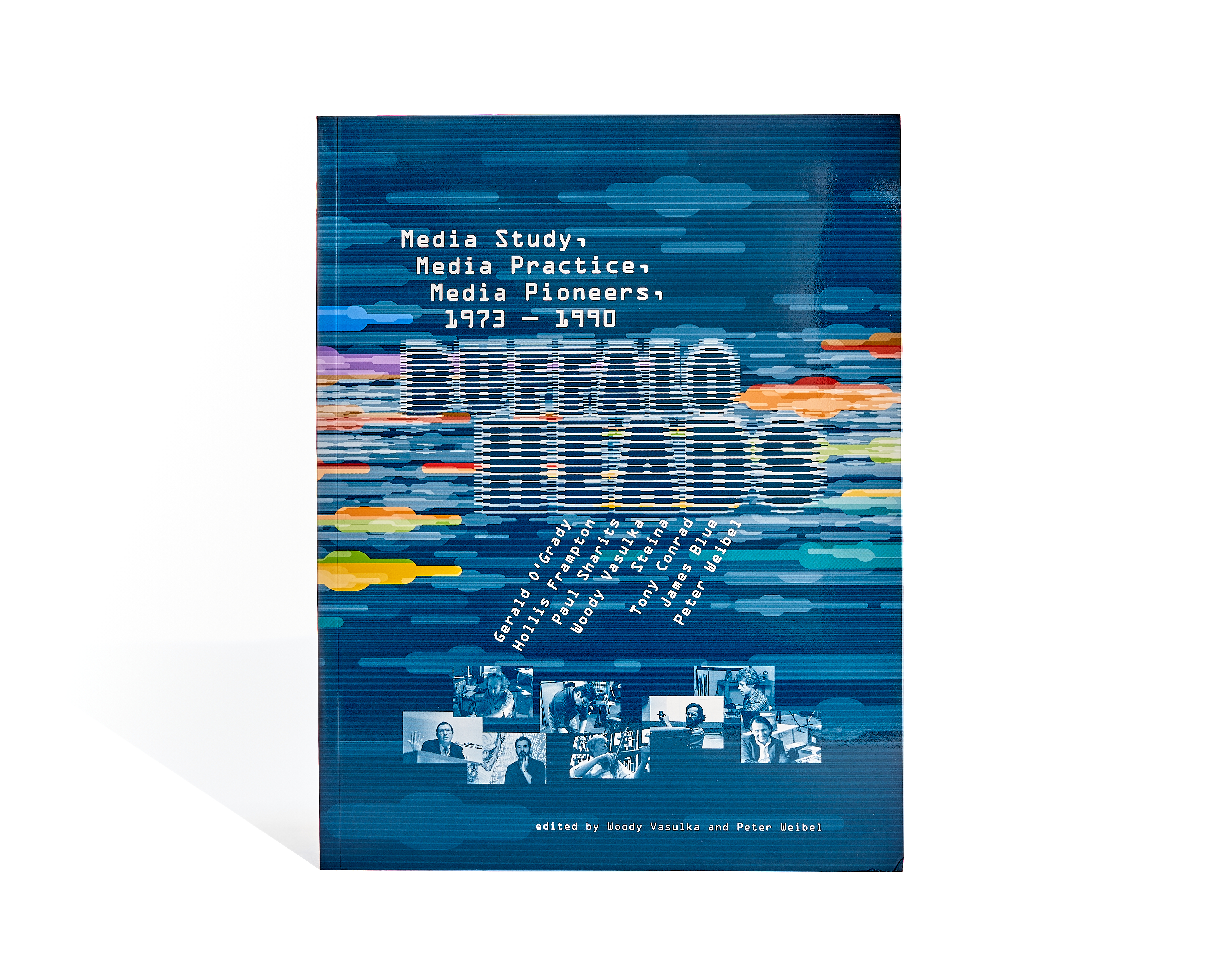

In the 1970s and 1980s, the Department of Media Study at the State University of New York at Buffalo became one of these places of, teaching and mediating, in the area of Media Art, developing into what was perhaps to the most influential school for media in the twentieth century. Teaching there under the leadership of the founder Gerald OGrady were the (meanwhile canonized) structuralist, avantgarde filmmakers Hollis Frampton, Tony Conrad, and Paul Sharits, documentary filmmaker James Blue, video artists Steina and Woody Vasulka, and Peter Weibel.

Christian Chruxin (1937-2006) gehört wie Wolfgang Schmidt und Helmut Schmidt-Rhen zu den systematisch orientierten Designern der Kasseler Schule. In seinen Arbeiten für Verlage, Galerien und Fernsehsender verbindet Chruxin Spiel mit Strenge, Poesie mit Konstruktion, Statik mit Bewegung, bezieht die Rückseite der Dinge und ihr Spiegelbild ein und entwirft mit Variationselementen Serien statt Einzelstücke. Chruxin erfindet neue Begriffe: Visuelle Poesie, multispektiv, Wirkzeit, und neue Formen: die Tragbare Galerie, die Fernsehschau mit Leuten, das interaktive und das permutative Plakat. Die vorliegende Sammlung ist die erste eigenständige Publikation über Christian Chruxin. Sie kombiniert einen Ausschnitt seiner Arbeiten und Texte mit Erinnerungen von Gefährten. Dabei begegnet man ihm als Galeristen, Grafiker, Regisseur, Herausgeber, Stadtwanderer, Ausstellungsgestalter und Kunstvermittler.

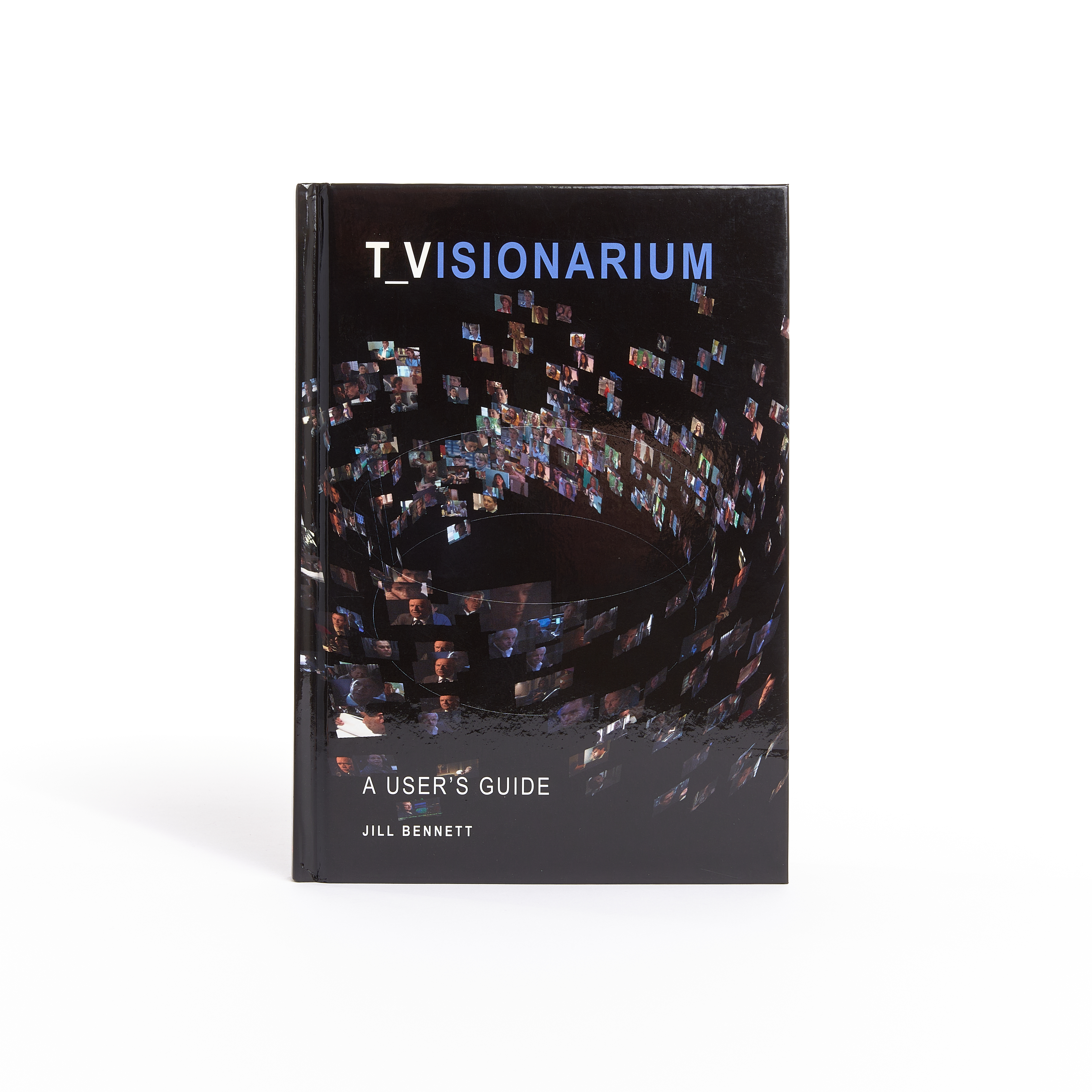

This book is a comprehensive analysis of the ground-breaking «T_Visionarium» media art project developed by Neil Brown, Dennis Del Favero, Jeffrey Shaw and Peter Weibel at the iCinema Centre, Sydney, in collaboration with ZKM, Karlsruhe. It reveals how this immersive interactive environment generates new insights into the workings and consumption of televisual media, extending the boundaries of both art and media studies. Using contemporary theory to analyze gesture and emotion in art and media, Jill Bennett's text explores the dynamics of new media narratives, demonstrating how both TV and media art operate in a transnarrative dimension where media images take on their own life. Situating «T_Visionarium» in terms of wider cultural shifts, the book is a «user 's guide», both to «T_Visionarium», and to screen culture in general. Jill Bennett 's «guide» to the kinds of discoveries possible in the complex space created by «T_Visionarium» opens up questions about what media art can do. Drawing in particular on knowledge of the televisual genre of forensic detection and of affect and gesture, Bennett traces the lineaments of «T_Visionarium», with unpredictable and often unimaginable results. Associate Professor Anna Gibbs, School of Communication Arts, University of Western Sydney

Visuelle Kunst hat sich schon immer mit dem Sichtbarmachen des Unsichtbaren beschäftigt. Der dänische Licht- und Medienkünstler Thorbjørn Lausten widmet sich seit einigen Jahren im Kontext von Kunst, Wissenschaft und Medien der Visualisierung wissenschaftlicher Daten. Innerhalb des Projekts Magnet arbeitet er mit Instituten zusammen, die ihm einen Zugriff in Echtzeit auf geomagnetische und meteorologische Messdaten ermöglichen. Diese werden von Lausten künstlerisch bearbeitet und mittels Projektionen sichtbar gemacht. Sie stellen eine Art Interface zwischen der ursprünglichen Energie und den daraus gewonnenen Informationen dar. Laustens Verbildlichungen digitaler Messdaten werden zu konkreten »Farbfilmen«, die im ZKM | Karlsruhe, im Museet for Samtidskunst Roskilde und im Nordjyllands Kunstmuseum Aalborg präsentiert wurden.

Abstraktion und Farbe. Mit diesen Schlagworten lassen sich die entscheidenden Charakteristika der amischen Quilts benennen, vor denen man sich immer wieder an moderne Malerei erinnert fühlt, etwa an Josef Albers, Barnett Newman oder Frank Stella. Diamonds and Bars - Raute, Quadrat, Rechteckbalken flammendrot, leuchtendgrün, rauchblau, violett Mit ihrer klaren Geometrie, großflächigen Farbordnung und strengen Komposition kommen die Quilts der Amischen den Stilrichtungen der Konkreten Kunst, Hard Egde-Malerei und Minimal Art verblüffend nahe. Jedoch entsprang die so moderne Anmutung dieser gesteppten Patchwork-Decken dem Gestaltungswillen einer bewusst altertümlich und isoliert lebenden, fundamentalistischen christlichen Sekte in den USA im 19. Jahrhundert. Die Quilts der Amish People stammen aus den Zeiten von Queen Victoria, von Jugendstil und Art Déco. Damit standen sie in diametralem Gegensatz zur gleichzeitigen europäisch geprägten amerikanischen Kunst und griffen den Gestaltungsprinzipien der Moderne weit voraus. Ihre Entdeckung setzte bezeichnenderweise erst in den 1960er Jahren ein, zurzeit von Minimal Art und Konkreter Kunst. Mit Stringenz und Leidenschaft baute Maria Schlumberger - angeregt durch die profilierte zeitgenössische »Sammlung FER« ihres Partners Friedrich E. Rentschler - in den letzten 15 Jahren eine der weltweit qualitätvollsten Sammlungen zum Thema Amische Quilts auf. Die Quilts der Amish People stammen aus den Zeiten von Queen Victoria, von Jugendstil und Art Déco; sie überraschen jedoch durch ihre klare Geometrie, großflächige Farbordnung und strenge Komposition. Diese Quilts kommen den Stilrichtungen der Konkreten Kunst, Hard Egde-Malerei und Minimal Art verblüffend nahe.

Seit dem Bau des ersten Computers 1948 werden Texte nicht mehr nur geschrieben und gelesen. sondern auch ausgeführt. Seitdem arbeiten Autoren an Schriftstücken, die exekutiert selbst Inhalte produzieren. »Poesiemaschinen/Maschinenpoesie« verfolgt die Frühgeschichte dieser Textgeneratoren inklusive ihrer literarischen Vorläufer detailliert und stellt die Paradigmen, Umgebungsbedingungen und Phantasmen heraus. die sie motivieren und inspirieren. Die Sprachfremdheit von Computern, an deren Überwindung die Künstliche-Intelligenz-Forschung scheiterte, schlägt zunächst spielerisch in die Nutzbarmachung dieses Widerstandes in Textadventures um und führt schließlich zu genuin »generativen« Algorithmen, die vorgefundenes Material durch unterschiedliche Routinen collagieren, unvorhergesehene Effekte hervorrufen und das mangelnde Symbolverständnis so poetisch wenden. Ihre Geltung beschränkt sich nicht auf das Medium Text. Als ein Beispiel generativer Software stellt Link seinen Textgenerator »Poetry Machine« ausführlich dar. Im Appendix finden sich die statistischen Sprachuntersuchungen des russischen Mathematikers Andrej A. Marko, die diesen Ansatz begründet haben, erstmals in deutscher Übersetzung.