»Call me Istanbul ist mein Name« bietet Gelegenheit sich selbst ein Bild der Metastadt Istanbul zu machen und zwar ein Bild, dessen Teile von türkischen Künstlern, Designern, Architekten, Schriftstellern, Musikern und Filmregisseuren entworfen werden. So wie Konstantinopel zu Istanbul wurde, wandeln sich in der Ausstellung Derwische zu Robotern, ein Minarett in einen Aufzug, Männer werden zu Frauen, Bauchtänzerinnen zu Computeranimationen, das nomadische Zelt wird zu einer technischen Metall-Konstruktion und der fliegende Teppich zu einem erzählerischen Stilmittel. Die Ausstellung will nicht nur eine Abbildung der realen Stadt Istanbul sein, vielmehr möchte sie als ein möglicher Spiegel fungieren, der urbane Visionen interkultureller Lösungen für die Konflikte europäischer Städte und Metropolen von morgen zeigt. Das Buch enthält darüber hinaus Beiträge von Experten zu spezifischen sozialen, urbanen, architektonischen, künstlerischen, sexuellen und religiösen Aspekten der türkischen Gesellschaft. Hiermit liegt ein Kompendium vor, dessen Kenntnis für die Debatte um den EU-Beitritt der Türkei beinahe unerlässlich ist.

Forschung, Kunst Wissenschaft, soziale Lebensräume und globale Welten sind sich stetig berührende Felder -doch wie sind sie miteinander verbunden? Wie entstehen heute Identitäten, in einer Welt, die in einem Überfluss an Informationen lebt? Wie funktioniert Wahrnehmung? Wo steht die Hirnforschung? Welche Folgen haben Eingriffe in die Materie auf atomarer Ebene? Wo wird Science zu Fiction-oder umgekehrt? Im Katalog + fiction begegnensich wissenschaftliche und künstlerische Sichtweisen auf aktuelle Themen. Der Bandinformiert mit vielen Abbildungen über die große Wanderausstellung und ihre Voraussetzungen.

»Science + Fiction« spürt der vielfältigen Wegen nach, die die aktuelle Forschung mit unseren Phantasien, Wünschen und Hoffnungen verbinden. Der vorliegende Band ist als Kombinationsspiel konzipiert und versammelt umfangreiches Text- und Bildmaterial, das unser Bild der Wirklichkeit und Kunst zum Thema macht.

One aspect of our globalization is the development of a worldwide network of technological standards and production, distribution, and presentation norms necessary in order to recoup, via distribution to the mass global market, vastly increased film production costs. With its tendency to standardize, the image industry at the same time freezes the evaluation of the language of cinema. Hollywood has come to define cinema’s dominant forms of production and distribution, its technological apparatus and narrative forms. But the supremacy of this model is now being challenged by the new perspective of the digital media technologies. Not only are these new digital contexts seeding the explosion of the computer-game and location-based entertainment industries, they are also providing an appropriate platform for the future evolution of the independent, experimental, and expanded cinema, for the triumph return and rebirth of cinema as a personal, individual medium rather than purely collective industry. A new class of experts those individuals formerly called artists, have developed a technical competence enabling them to challenge a cinematic homogeneity supports by millions of dollars, and to rival and surpass Hollywood’s innovative, narrative, and expressive achievements. This book offers evidence of a surprising fact: Even the technological and ideological apparatus of huge industries can be inventively transformed by creative individuals. »Future Cinema« is the first major international anthology of current video-, film- and computer-based work that embodies and anticipates these new cinematic techniques and modes of expression. Based on the exhibition of the same title, the book for the first time brings together a large number of highly significant installations, multimedia and Net-based works produced in the digital field by both young and established international artists exploring algorithmic procedures and immersive and technologically innovative environment, such as multi-screen, panoramic, and dome projections, and multi-location virtual environments. Another focus is on works exploring creative approaches to the design of interactive, non-linear, modular narrative content. The catalog also documents the historical trajectory of those many and variegated cinematic experiments that prefigure inform, and contextualize our current cinematic condition the cinematic imaginary beyond film.

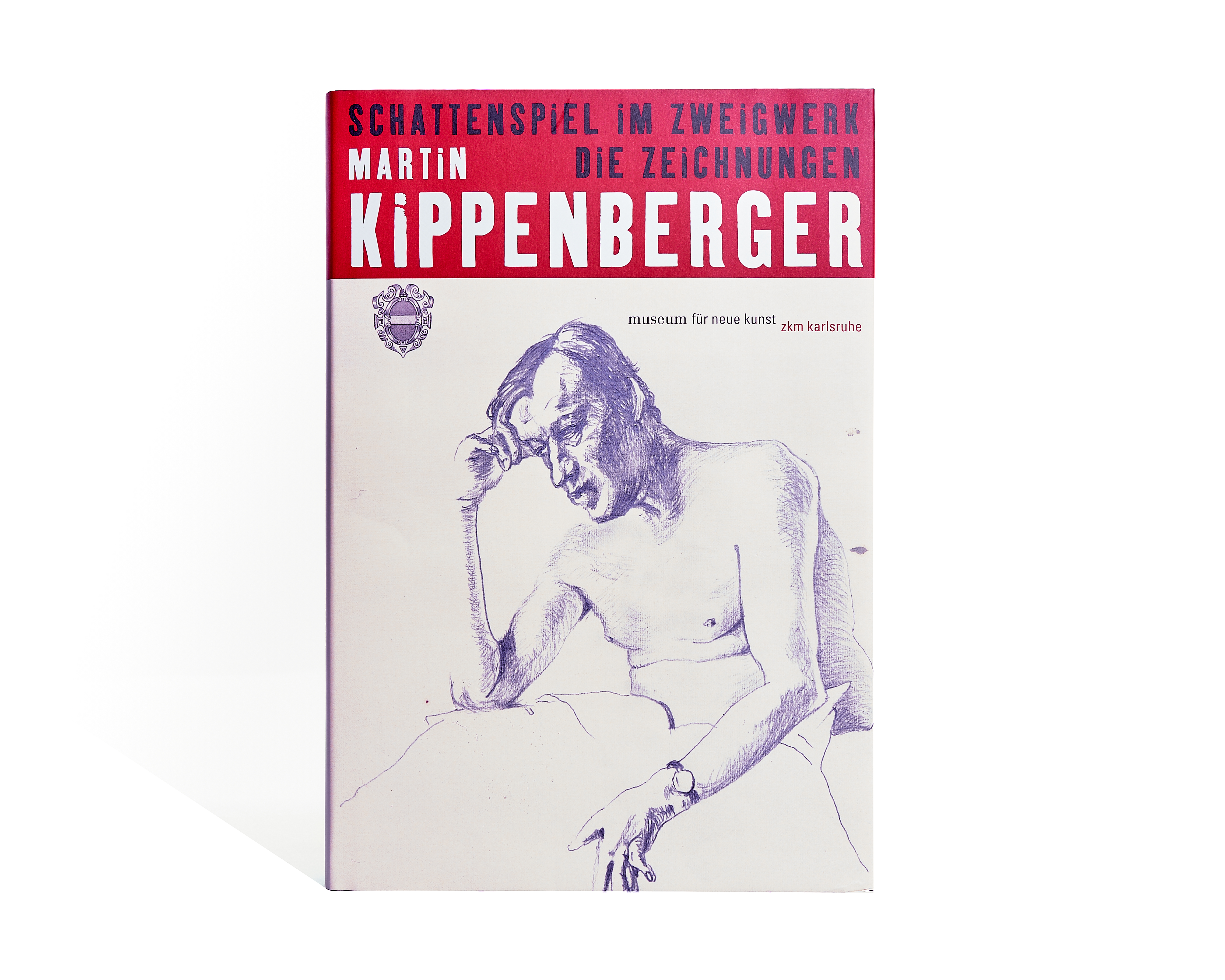

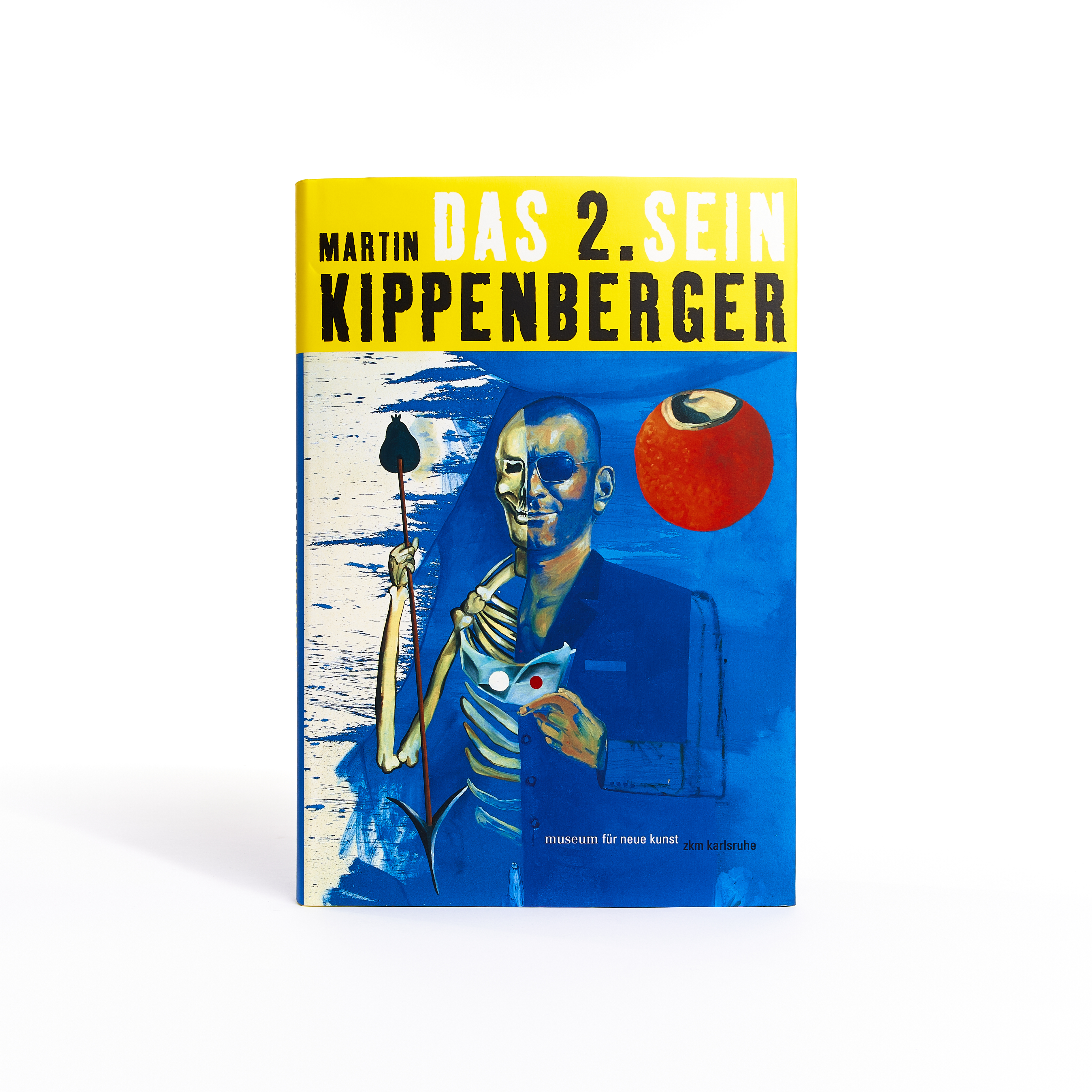

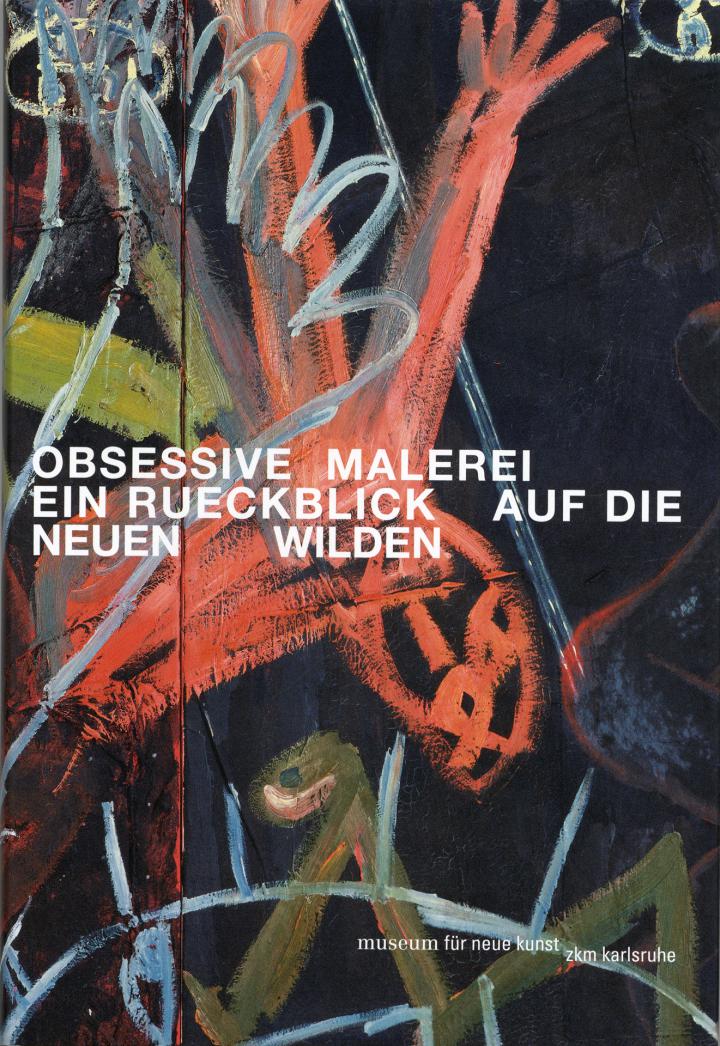

Die Malerei erlebte Anfang der achtziger Jahre, nachdem sie durch die Minimal und Concept Art weitgehend verdrängt schien, erneut eine kurze, aber vehemente Blüte. Junge Künstler schlossen sich in Berlin, Köln und Hamburg zusammen, um als »Neue Wilde« gegen die Vorlagen von Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Sigmar Polke und Gerhard Richter zu rebellieren. Ihre radikal subjektivistische Ausrichtung mündete in emphatisch-expressiven Gemälden von meist kräftiger Farbigkeit. Die großen Bildformate eroberten innerhalb weniger Monate den Kunstmarkt und namhafte Kunstsammlungen. Nichtsdestotrotz polarisierte die »heftige Malerei« die Fachwelt damals wie heute. Gerade weil ein abschließendes Urteil über diese Kunstrichtung noch aussteht, wirft die Publikation einen Blick zurück auf die Ziele und Visionen jener Künstlergeneration, die sich Anfang der 1980er Jahre dem Medium Malerei mit großer Obsession zuwandte. Die Grundlage bilden rund 140 maßgebliche Gemälde aus der Sammlung FER und anderen privaten und öffentlichen Sammlungen. Die vorgestellten Künstler: Hans Peter Adamski, Peter Bömmels, Werner Büttner, Walter Dahn, Jiri Georg Dokoupil, Rainer Fetting, Gerhard Kever, Martin Kippenberger, Helmut Middendorf, Gerhard Naschberger, Albert und Markus Oehlen, Salomé (Wolfgang Cihlarz), Bernd Zimmer

The work of artist and media theorist Jordan Crandall is a major contribution to the understanding of media and communication technology and its impact on the human being and the visual arts. «Drive» will remain as a privileged document of artistic thought in the nineties, of a deep change in the concept of art, media, and life. But the central issue of this book leads much further: Crandall offers a coherent theory of the individual, its redefinition through the media space and through worldwide communication networks. «Drive» is about thinking the image and the status of the human being in the age of Internet and of globalized mass media. Under these conditions, Jordan Crandall is pushing forward two main philosophical investigations of the seventies and eighties: Gilles Deleuze's concept of «rhizome» and Michel Foucault's analysis of the subject at the interface between technology and the body. Robert Fleck, Director of the Ecole Régionale des Beaux-Arts de Nantes

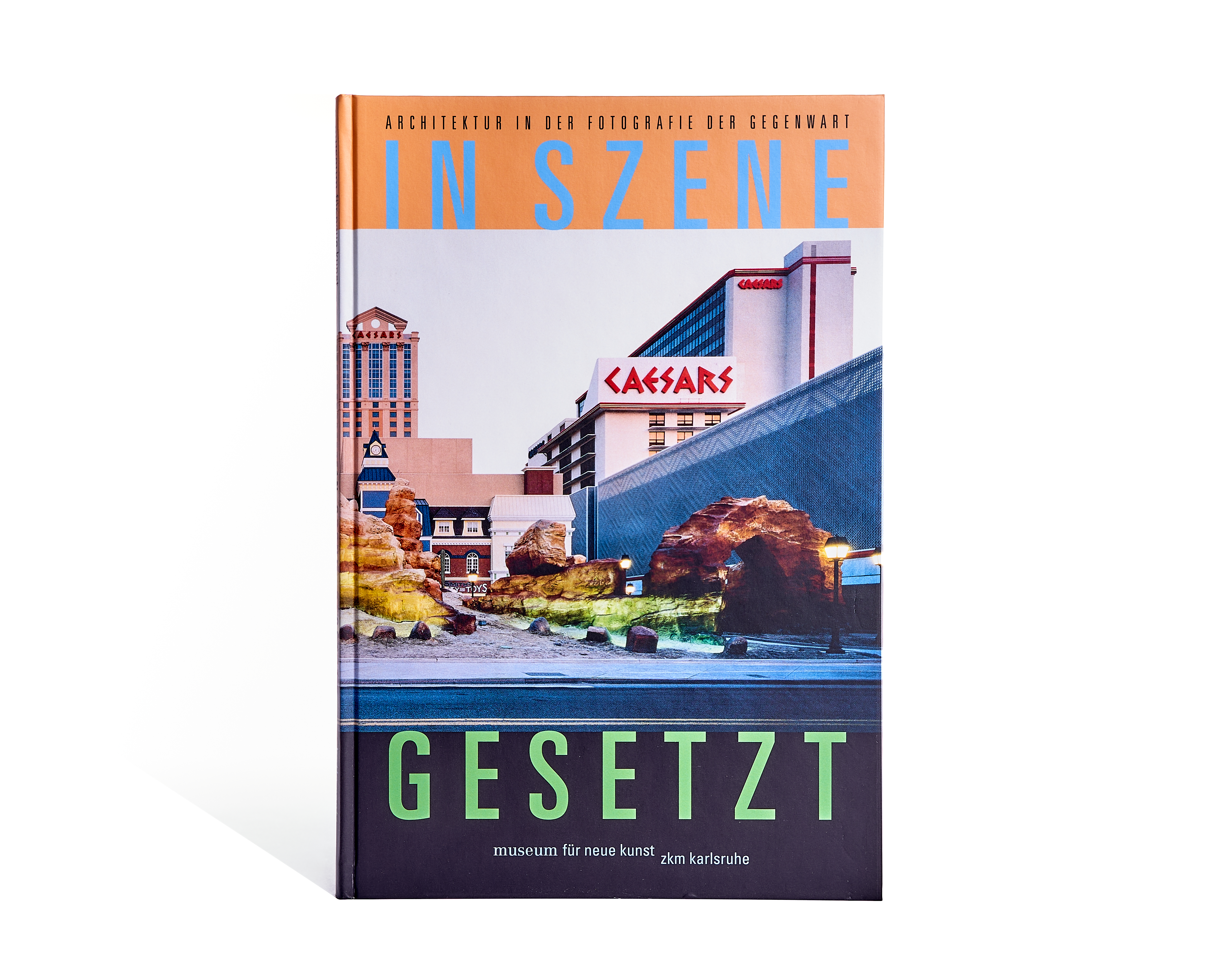

Die Auseinandersetzung mit dem architektonisch gestalteten Raum ist ein zentrales Thema vornehmlich der deutschen Fotokunst der letzten beiden Jahrzehnte. Ausgehend von der an Architekturfotografien reichen Kunstsammlung des ZKM Karlsruhe stellt der Band ein größeres stilistisches Spektrum zeitgenössischer Architekturfotografie vor - von ausgewählten Arbeiten der international erfolgreichen ersten Generation der Becher-Schüler, über jüngere, in den sechziger Jahren geborene Fotokünstler wie Boris Becker oder auch Josef Schulz, der unlängst zum »Europäischen Architekturfotograf des Jahres 2001« ernannt wurde, bis hin zu Alexander Timtschenko oder Thomas Demand. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf die jeweiligen architektonischen Motive, die den Fotografen als Ausgangspunkt ihrer Bildkunst dienen: Wie und warum werden bestimmte Gebäude und Raumsituationen in fotografische Bilder übertragen? Was kann und soll über sie im Foto ausgesagt werden? Bleibt ein inhaltlicher Bezug zum dargestellten Gegenstand gewahrt, oder sind die ins Visier genommenen Architekturen nur der Auslöser einer Beschäftigung der Fotografie mit ihren eigenen künstlerischen Mitteln?

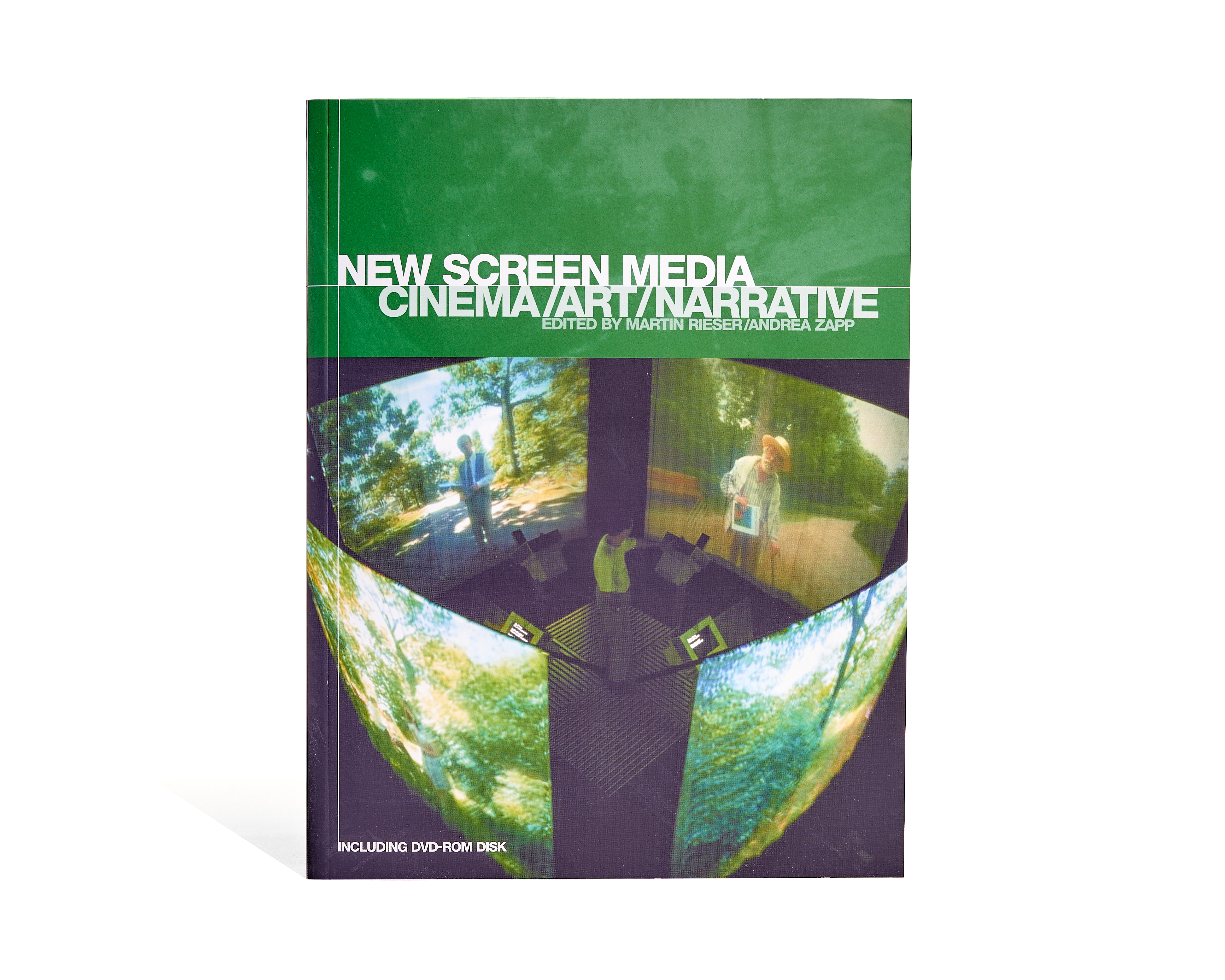

The advent of new media presents a serious challenge to our understanding of visual representation, of narrative and indeed the whole art of the moving image. New narrative forms in hypertext, multimedia, computer games, interactive broadcast and screen media are constantly redefining the relationship between the creators of content and their audiences, who increasingly are becoming the co-producers of meaning.This publication juxtaposes the work of leading cultural theorists and philosophers of new media, against creative artists' attempts to accommodate to these new vehicles of content. The book shows how classical narrative in many areas has been giving way to a new, more fragmentary culture of drama. It re-purposes the use of critical tools for discussing the inner design and immersive effects of the new media forms and its social, political and cultural contexts. Alongside a discussion of how these new stories relate to issues of identity and the body, restructured temporal and spatial models and interfaces, the book explores differing creative platforms such as the Internet, Media Installation, Interactive Broadcast, CD-ROM and Expanded Cinema. The artists, themselves exploring innovative solutions, critically examine their own practice, with a special focus on fiction-based forms of interaction.This unique volume is presented with an accompanying DVD-ROM, featuring extracts from some of the groundbreaking works discussed by leading media theorists from Europe and the USA, including: Annika Blunck, Alex Butterworth, Sean Cubitt, Söke Dinkla, Jon Dovey, Timothy Druckrey, Malcolm Le Grice, Lev Manovich, Peter Weibel, Paul Willemen and John Wyver.DVD-ROM: Made in conjunction with the ZKM | Center for Art and Media, Karlsruhe, Germany, this unique addition to the book provides a rich sampler of interactive work and videos by which to explore the experimental territory, where the cinematic and digital arts are converging in new forms of narrative. Such work has usually been shown in international gallery and conference venues, which have been inaccessible to a general audience. This compilation is carefully cross-referenced with the book to open a comprehensive overview to a wider public.The cross-platform DVD-ROM provides up to 4 Gigabytes of detailed illustration and analysis of the work of artists and interactive filmmakers from around the world, who are at the cutting-edge in creating and critiquing these new hybrid forms of interactive narrative. Practitioners such as: Zoe Beloff, Michael Buckley, Luc Courchesne, Toni Dove, Ken Feingold, Chris Hales, Graham Harwood, George Legrady, Martin Rieser, Jill Scott, Bill Seaman, Jeffrey Shaw, Eku Wand, Grahame Weinbren and Andrea Zapp are featured.

Der Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungs-und Informationsgesellschaft forciert einen Prozess der innovativen Beschleunigung, der alle Lebensverhältnisse radikal wandelt und zukünftige Lebenswelten beständig verändern wird. Die neuen Medien stellen dabei nicht nur das traditionelle Welt- und Selbstbild zur Disposition, sondern veranlassen zudem, kunst-, kultur- und medienpädagogisches Handeln zu überdenken. Angesichts einer den gesamten kulturellen Bereich umfassenden Neukodierung stehen auch und vor allem die künstlerischen Berufsfelder (Designer, Kuratoren, Künstler, Kunstpädagogen, Galeristen, Kunstjournalisten, Literaten, Musiker, Performer etc.) an der Gabelung eines Scheideweges: Werden sie sich als Erfüllungsgehilfen der Medienindustrie in den Nischen virtueller Realität verlieren, oder werden sie als kritische Beobachter einer rasant fortschreitenden globalen Entertainmentkultur ihre Stimme erheben und somit ihre ursprüngliche gesellschaftliche Bedeutung im wirklichen Leben zurückgewinnen? Das SymposiumVom Tafelbild zum globalen Datenraum hat erstmals Fachwissenschaftler, Künstler und Lehrende zu einer Reflexion über die Entwicklung von Rahmenbedingungen einer neuen Ausrichtung künstlerischer Berufsfelder zusammengebracht, um Konzepte einer kommenden, an den Erfordernissen einer vernetzten Gesellschaftsform ausgerichteten Curricula-Generation zu erörtern.

Als »fashion girl« sorgt Sylvie Fleury seit Anfang der neunziger Jahre für Aufsehen. Wirken ihre Arbeiten auf den ersten Blick auch wie eine Bestätigung der Wertmaßstäbe der Konsumgesellschaft, so verbindet sie mit ihnen doch eine subtile Kommentierung des schönen Scheins: Die von Fleury aufgegriffenen Slogans sind nicht nur Logos international bekannter Modehäuser, Parfümerien oder Hochglanzmagazine. Fleury benennt mit der Benutzung dieser Zeichen vielmehr die mit ihnen verbundenen menschlichen Sehnsüchte und Wunschbilder. Farbige Räume, magische Lichterscheinungen und glänzende Oberflächen gewinnen in ihrer Arbeit neuerdings an Bedeutung. Farbpsychologie und Esoterik (aus diesem Bereich leitet sich der Titel »49000« her) bestimmen den Charakter vieler Werke. Somit beschreitet Fleury über die Auseinandersetzung mit dem Warenfetischismus der »world of fashion« hinaus neue Wege. Magische Aura, Schönheit und Erhabenheit der inszenierten Objekte wie Kristalle oder Pendel rücken hierbei in den Mittelpunkt. Die Publikation, die von der Schweizer Künstlerin selbst gestaltet wurde, präsentiert neben »Klassikern« der neunziger Jahre im Wesentlichen Arbeiten der letzten zwei Jahre.

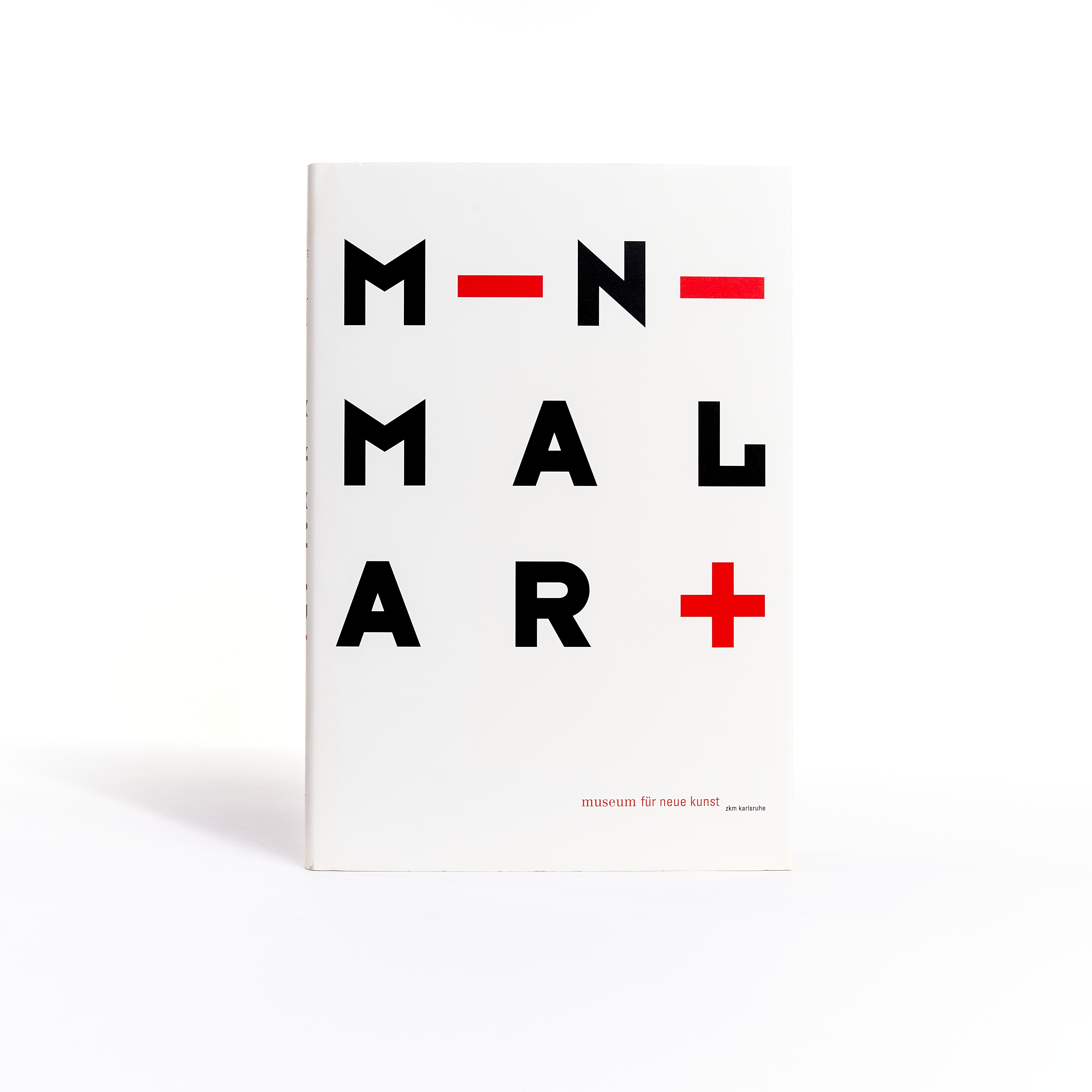

Die Minimal Art ist eine spezifisch amerikanische Kunstrichtung, die vor allem der konzeptuellen Kunst, aber auch der italienischen Arte Povera und der Performance und Body Art entscheidende Impulse gab. Selbstbewusst widersetzten sich die Protagonisten der Minimal Art den traditionellen Forderungen der Moderne an das Kunstwerk und schufen Arbeiten, die eine unmittelbare Wahrnehmung von Raum, Volumen und Material erfahrbar machen sollten. Kennzeichen ihrer plastischen Werke sind eine reduzierte Formensprache, moderne Industriematerialien wie Sperrholz, Aluminium, Neonröhren und die Zurücknahme der individuellen künstlerischen Handschrift. Die Publikation bietet mit Hauptwerken von Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd und Sol LeWitt aus den privaten Sammlungen im Museum für Neue Kunst in Karlsruhe eine behutsame Annäherung an die Minimal Art. Frühe Quellentexte und Aussagen der Künstler geben Aufschluss über ihre klaren Vorstellungen von künstlerischer Produktion. Fachautoren skizzieren die Hauptaspekte der Minimal Art und untersuchen die Funktionen des Raumes ausgehend von den Konzeptionen in der Minimal Art bis zur aktuellen Kunst der neunziger Jahre.

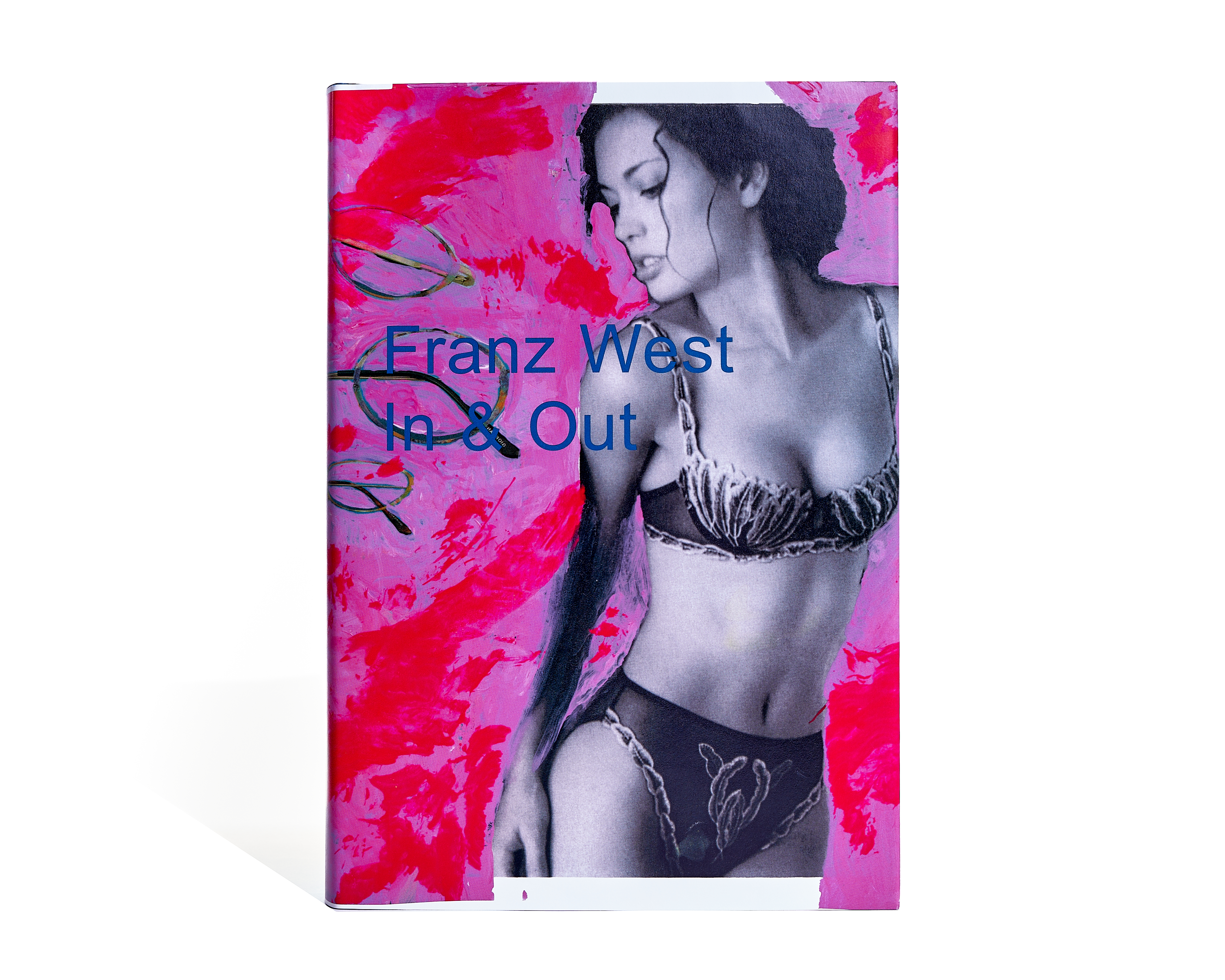

Franz West gehört zweifellos zu den bedeutendsten Plastikern und Installationskünstlern der Gegenwart. In seinem Werk spielt das aktive Teilnehmen des Betrachters eine eminent wichtige Rolle: Wests frühe »Paßstücke« etwa sollen vom Publikum hochgenommen, gehalten oder »angelegt« werden; viele der späteren Möbelskulpturen und Installationen laden ein, sie zu be-sitzen. Das Kunstwerk entsteht erst oder ergänzt und vervollständigt sich durch den Körper des Betrachters. Franz West stellt sich damit als ein bedeutender Vertreter einer interaktiven Kunst vor, die in ihrer Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit die Wahrnehmung direkt anspricht. Zur Irritation des Publikums stellt West diesen einladenden Environments reine »Schaustücke« mit ironisierend- bedeutungsschweren Titeln gegenüber, die er nach Art einer klassischen Museumspräsentation unberührbar auf Sockeln und hinter Glas positioniert. Das Künstlerbuch, in dem Franz West auch selbst zu Wort kommt, stellt eine breite Auswahl seiner Werke vor; ein besonderer Schwerpunkt wurde dabei auf neue und neueste Arbeiten gelegt. Die begleitenden Essays beleuchten etwa den Bezug zu barockem Formempfinden in Wests Werk oder seine Verarbeitung theoretischer Überlegungen eines Lacan, Deleuze oder Baudrillard. Zum Künstler: Franz West *1947 in Wien. Seit den siebziger Jahren künstlerische Arbeit, Autodidakt. 1987 Einzelausstellung in der Wiener Secession. 1990 gestaltet er den österreichischen Pavillon auf der Biennale Venedig. 1992 Teilnahme an der documenta IX, Gastprofessur an der Städelschule Frankfurt am Main. 1997 Teilnahme am Skulpturenprojekt Münster, an der Biennale Venedig und der documenta X.

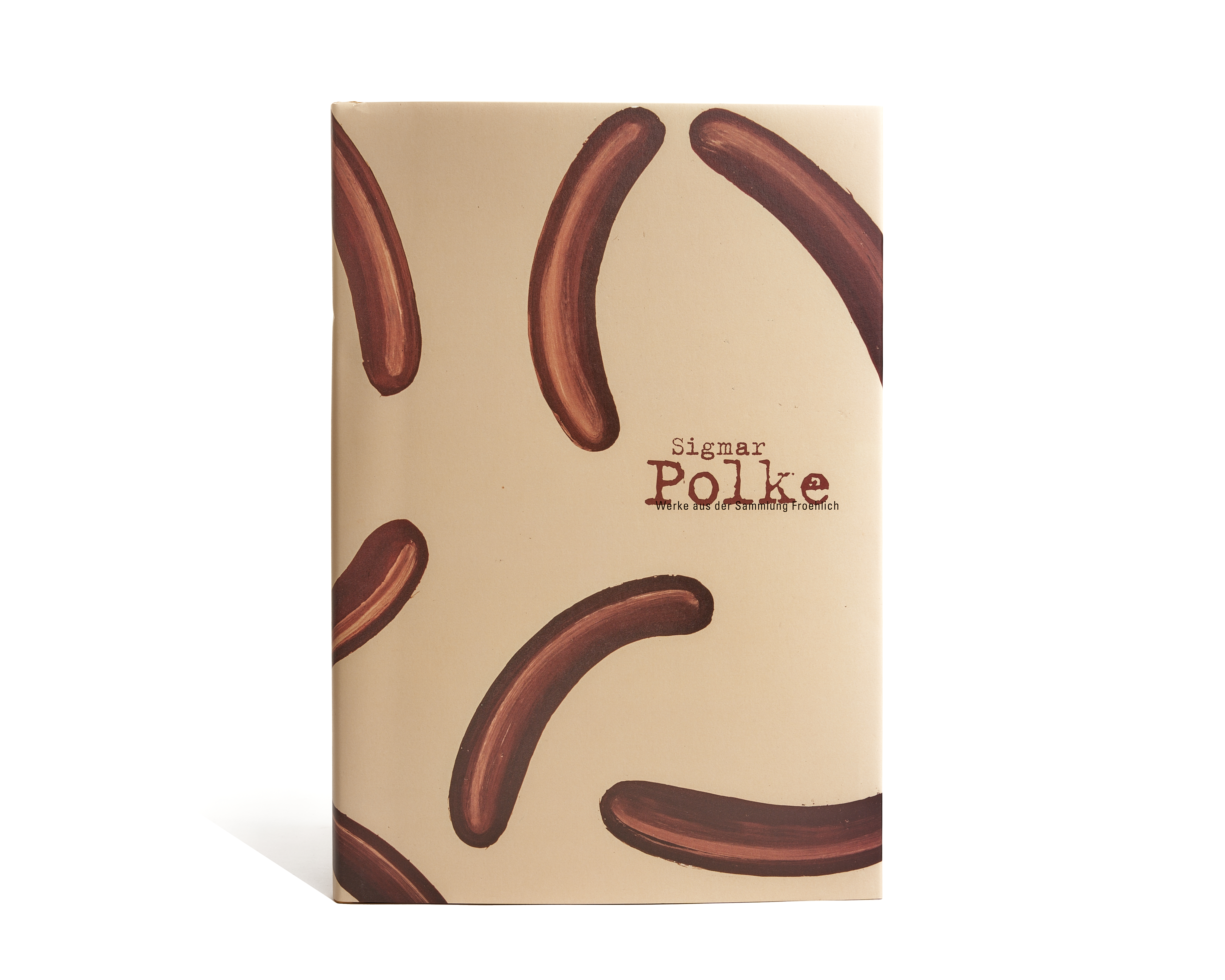

Ausstellung: Museum für Neue Kunst, ZKM Karlsruhe 17.9.2000- 11.2.2001 Sigmar Polke zählt seit Beginn seines Schaffens in den sechziger Jahren zu den zentralen Persönlichkeiten der deutschen Kunst. Die etwa 50 Arbeiten auf Papier, 16 Gemälde und drei Fotoarbeiten aus der Sammlung Froehlich, die in diesem Band vorgestellt werden, geben mit Akzent auf Werken der sechziger Jahre einen umfassenden Einblick in die entscheidenden Stationen von Polkes Kunst. Fantasievoll und hintergründig erprobt Polke die Möglichkeiten der Wirklichkeitswahrnehmung und wagt auf spielerische Art Neudefinitionen dessen, was ein Bild zu leisten vermag. Zugleich distanziert sich Polke ironisch von der gesellschaftlich geprägten Vorstellung des Künstlers als Schöpfer. Die Kartoffel als Sinnbild schöpferischer Kraft, die Hand als eigentlicher Produzent der Kunst und »Höhere Wesen«, deren Befehle der Künstler ausführen muss, sind wiederkehrende Themen. Dabei entsagt Polke jeglichem stilistischen Anspruch. Er löst Material und Motive aus ihrem ursprünglichen Kontext, überträgt sie in den Bereich des Grotesken und verweigert sich auf humoristische Weise den Kriterien der traditionellen Kunst. Zum Künstler: Sigmar Polke *1941 in Oels/Schlesien. 1961-1967 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Karl Otto Götz und Gerhard Hoehme. Sigmar Polke erhält am 4.11.2000 den Goslarer Kaiserring.