Unzählige Kameraaugen und Sensoren sind heute auf die Welt gerichtet. Sie erfassen Landmassen und Meeresböden, die Oberflächen von Pflanzen, menschlichen und tierischen Körpern sowie die Beschaffenheit der Atmosphäre. Durch aufwendige Rechenprozesse werden die so gewonnenen Messdaten für das menschliche Auge in Bilder übersetzt. Diese Verfahren sind die Grundlage wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns; sie dienen der Steuerung und Überwachung industrieller Produktionsprozesse und nicht zuletzt der Kontrolle und Entscheidungsfindung in Medizin, Recht und Politik. »Maschinensehen« gewährt Einblick in jene Orte, an denen an neuen Mess-, Visualisierungs- und Automationstechniken gearbeitet wird, und dokumentiert damit einen Bereich unserer Kultur, der einem so raschen Wandel unterworfen ist, dass das Wissen über aktuelle Konzepte, Geräte und Verfahren fast ohne Ausnahme in kürzester Zeit unwiederbringlich verloren sein wird.

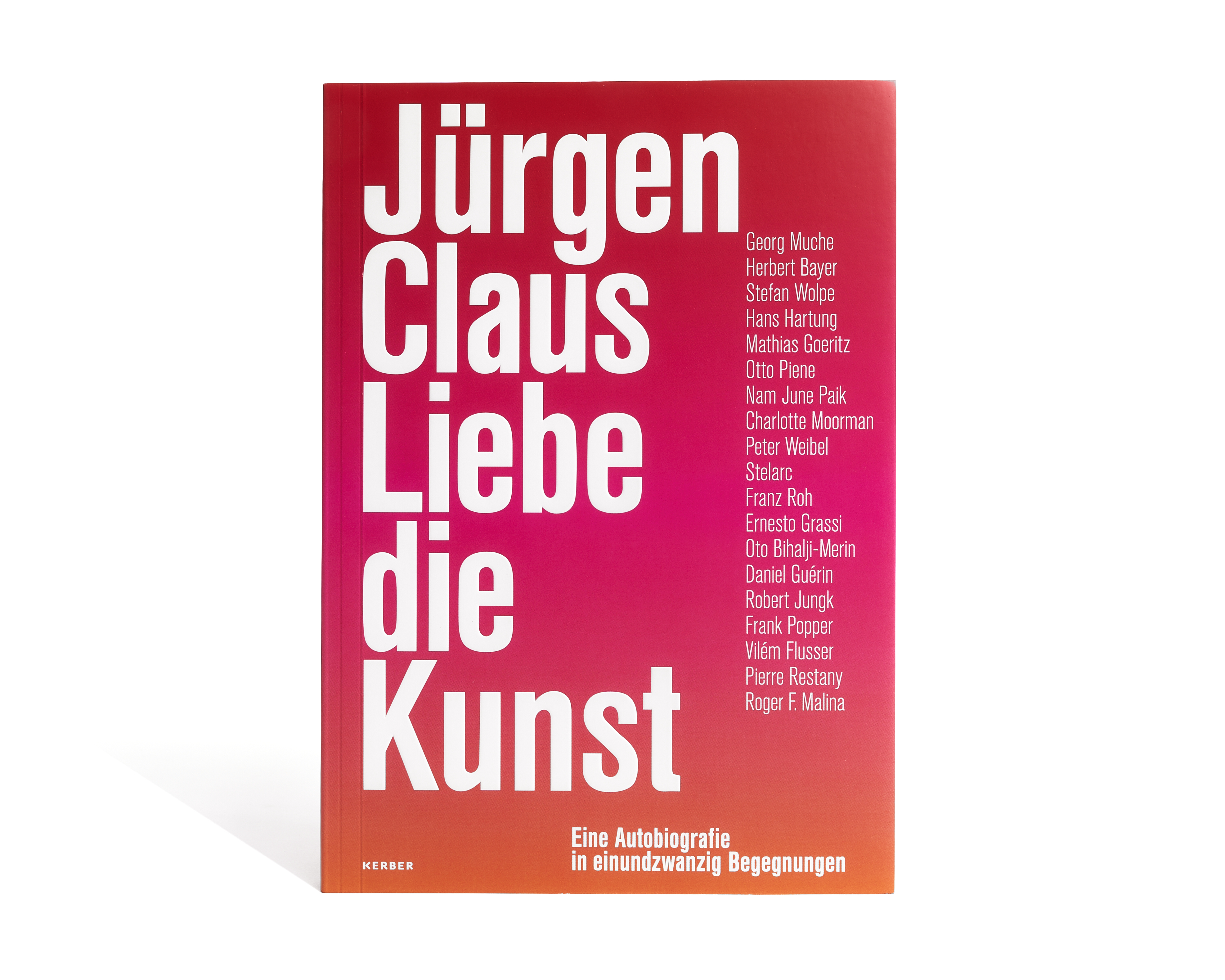

Die multimedialen Aktivitäten von Jürgen Claus als Künstler, Theoretiker und Lehrer entsprechen dem Idealbild der klassischen Moderne, wie es zum Beispiel die Bauhaus-Künstler verkörpern. Im Zeitalter der Neo-Avantgarde und des Hochkapitalismus war das Ideal schwierig zu verwirklichen. Jürgen Claus hat in seinen einflussreichen und überragenden Publikationen und Werken diesen Anspruch der modernen Kunst, ein universelles Medium zu sein, noch einmal durchgesetzt. Vergleichbar einem Giorgio Vasari des 20. Jahrhunderts, berichtet Jürgen Claus von seinen Begegnungen mit Persönlichkeiten wie Herbert Bayer, Vilem Flusser, Hans Hartung, Nam June Paik, Otto Piene, Pierre Restany und Stelarc im Laufe von 40 Jahren. In einem langjährigen, vielfältigen und sehr persönlichen Austausch über Kunst - hier in Form von Gesprächen, Briefen sowie Tagebucheinträgen wiedergegeben - werden die Traditionslinien sichtbar, die nicht nur für die Moderne, sondern auch für die Arbeiten von Jürgen Claus prägend sind. Jürgen Claus selbst nennt es »erlebte Zeitgenossenschaft«.

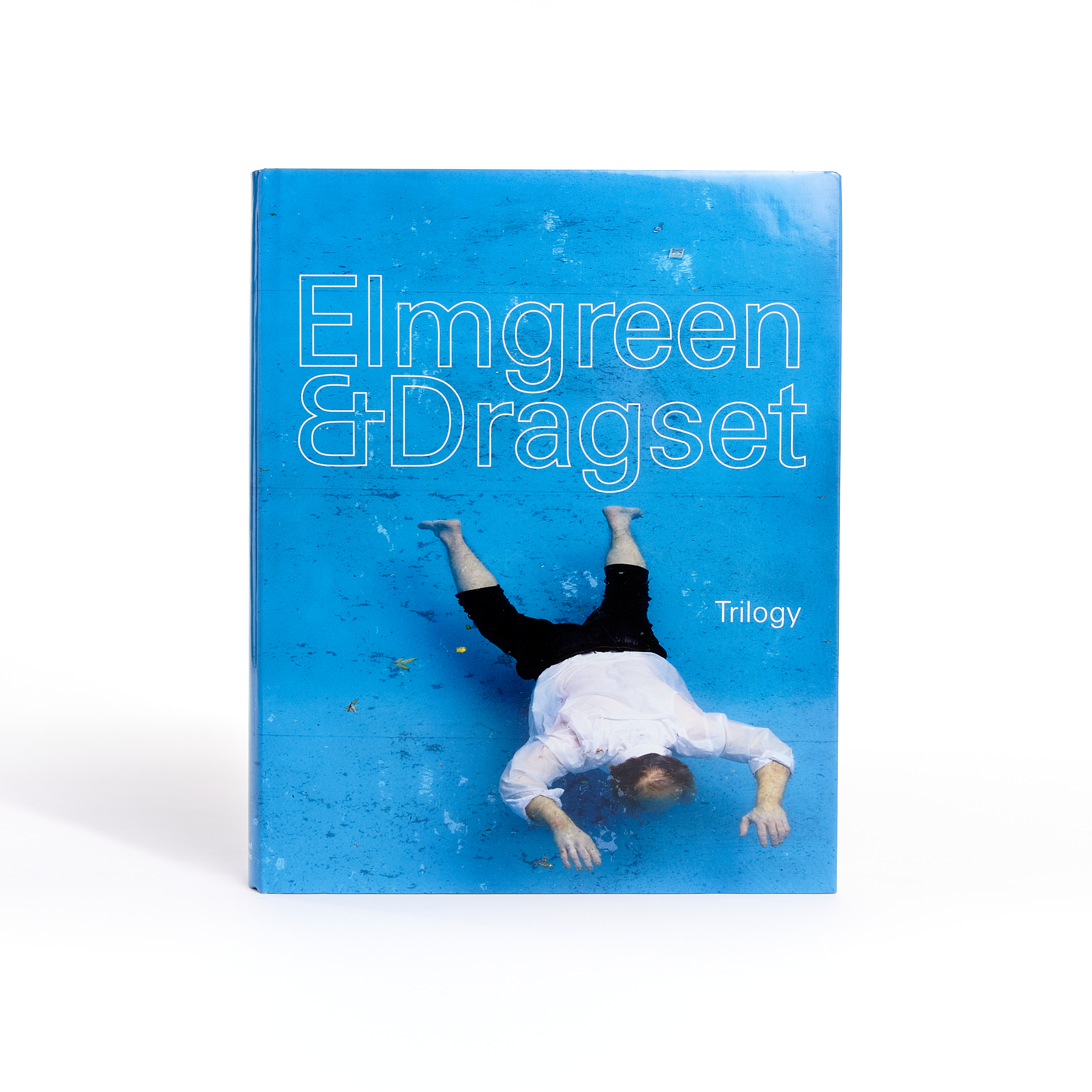

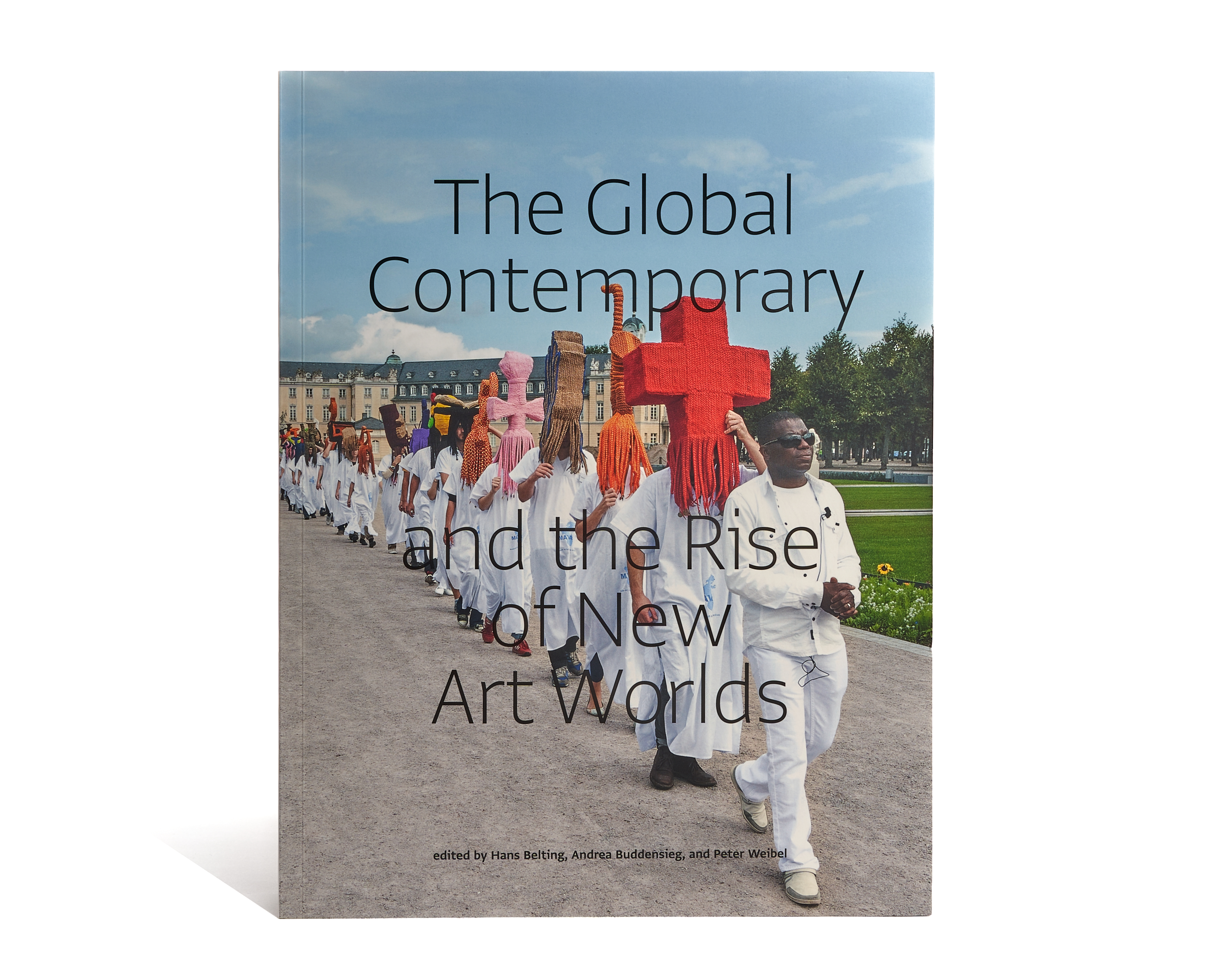

The geography of the visual arts changed with the end of the Cold War. Contemporary art was no longer defined, exhibited, interpreted, and acquired according to a blueprint drawn up in New York, London, Paris, or Berlin. The art world distributed itself into art worlds. With the emergence of new art scenes in Asia and the Middle East and the explosion of biennials, the visual arts have become globalized as surely as the world economy has. This book offers a new map of contemporary art's new worlds and documents the globalization of the visual arts and the rise of the contemporary over the last twenty years.

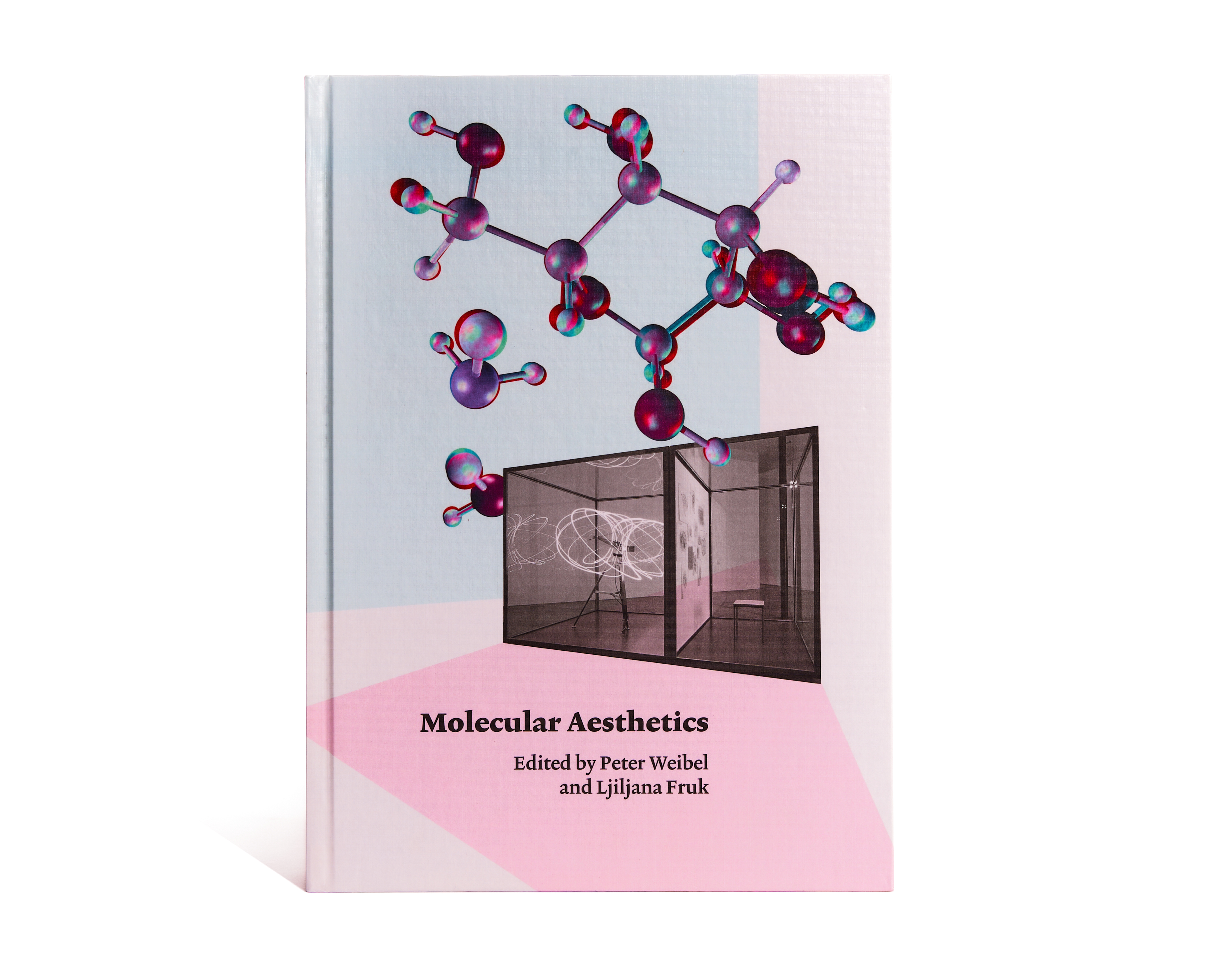

Thanks to recent advances in molecular science and nanotechnology, we are now able to transcend the limits of natural perception and see layers of matter previously invisible to the naked eye. This book documents both the aesthetic and cognitive developments in what Félix Guattari once coined the »Molecular Revolution« (1977). Yet for the first time in this volume, artists and scientists jointly explore previously unseen and unknown empirical and theoretical objects. The book suggests ways in which art and science can draw inspiration from one another.

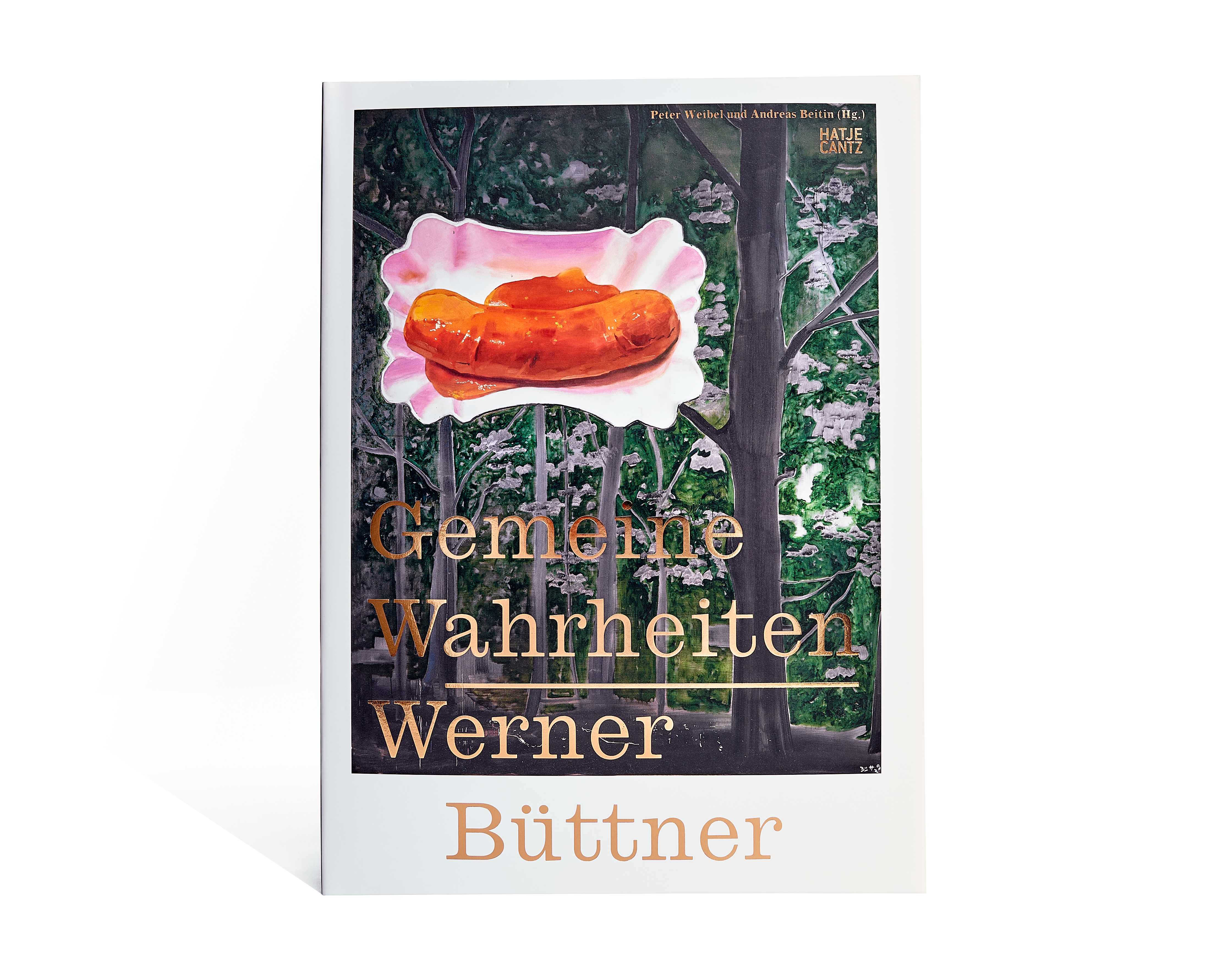

Werner Büttner prägt seit den 1980er-Jahren mit Künstlern wie Martin Kippenberger und Albert Oehlen nachhaltig die deutsche Kunstszene. Seine Bilder, Zeichnungen, Collagen, Grafiken und Skulpturen sprühen vor Einfallsreichtum und rebellischem Witz. Mit Ironie und beißendem Spott begegnet der Künstler sozialen Realitäten sowie dem Kunstsystem selbst; dabei scheut er nicht die Überschreitung von gesellschaftlichen Tabus. Büttner hat mit dem Illusionismus der wieder erstarkten gegenständlichen Malerei der 1960er- und 1970er Jahre gebrochen und die gängigen Vorstellungen von Malerei in der Kunstwelt und beim Publikum in jeder Hinsicht unterlaufen. Auch sein hintersinniger Umgang mit Sprache und ihrem Verhältnis zur Kunst ist mittlerweile legendär. Die üppig ausgestattete Publikation mit zahlreichen Abbildungen und fundierten Texten belegt die Bedeutung von Werner Büttner in Bezug auf die Entwicklung der deutschen Kunst im ausgehenden 20. Jahrhundert und stellt ihn als eine ihrer zentralen Figuren und Vordenker dar.

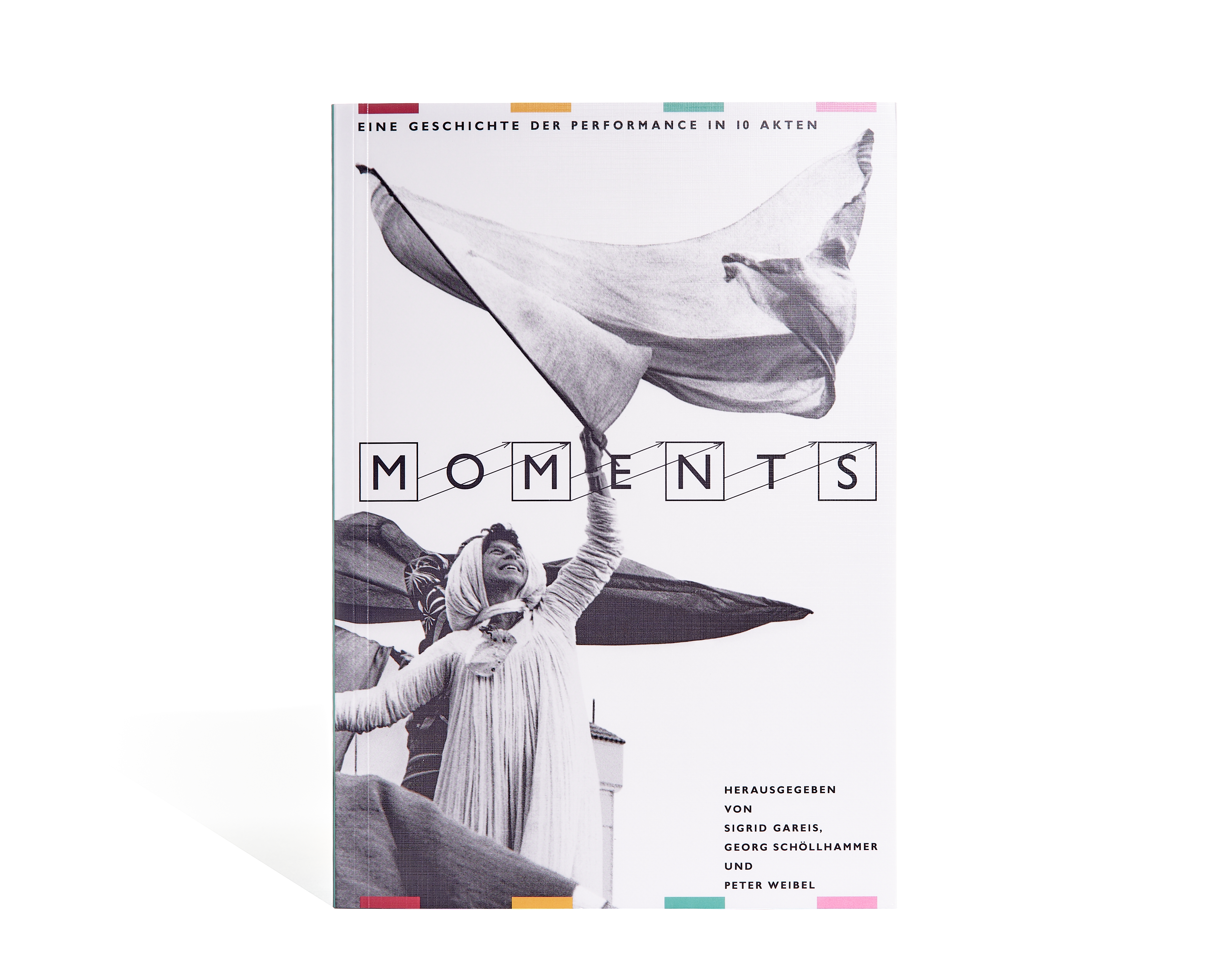

Ausgehend von der Frage nach der musealen Darstellbarkeit und Reproduzierbarkeit historischer Live-Acts der Performance und Tanzkunst wurden im ZKM I Karlsruhe neue Formen der Ausstellung und der Dokumentation von Performancekunst und Ihrer Geschichte erarbeitet und erprobt. In bewusster Abgrenzung zum männlich dominierten Kunstgeschehen zeigt Moments eine repräsentative Auswahl von Künstlerinnen: Marina Abramovi%u0107, Graciela Carnevale, Simone Forti, Anna Halprin, Lynn Hershman Leeson, Reinhild Hoffmann, Channa Horwitz, Sanja Ivekovi%u0107, Adrian Piper und Yvonne Rainer. Ihre Arbeiten gelten heute als revolutionäre Meilensteine der Performance und der Tanzkunst. Unter Mitwirkung der zum Teil anwesenden Künstlerinnen wurden diese Schlüsselwerke im Dialog mit Performern der jüngsten Generation wieder aufgeführt und neu Interpretiert. Die vorliegende Publikation dokumentiert in einer reich bebilderten Fotostrecke die vielschichtigen Prozesse im Ausstellungsraum und kombiniert sie mit einer grundlegenden wissenschaftlichen Aufarbeitung der Thematik in dreizehn Essays zum aktuellen Forschungsstand von Performance Im Bereich Tanz und bildende Kunst.

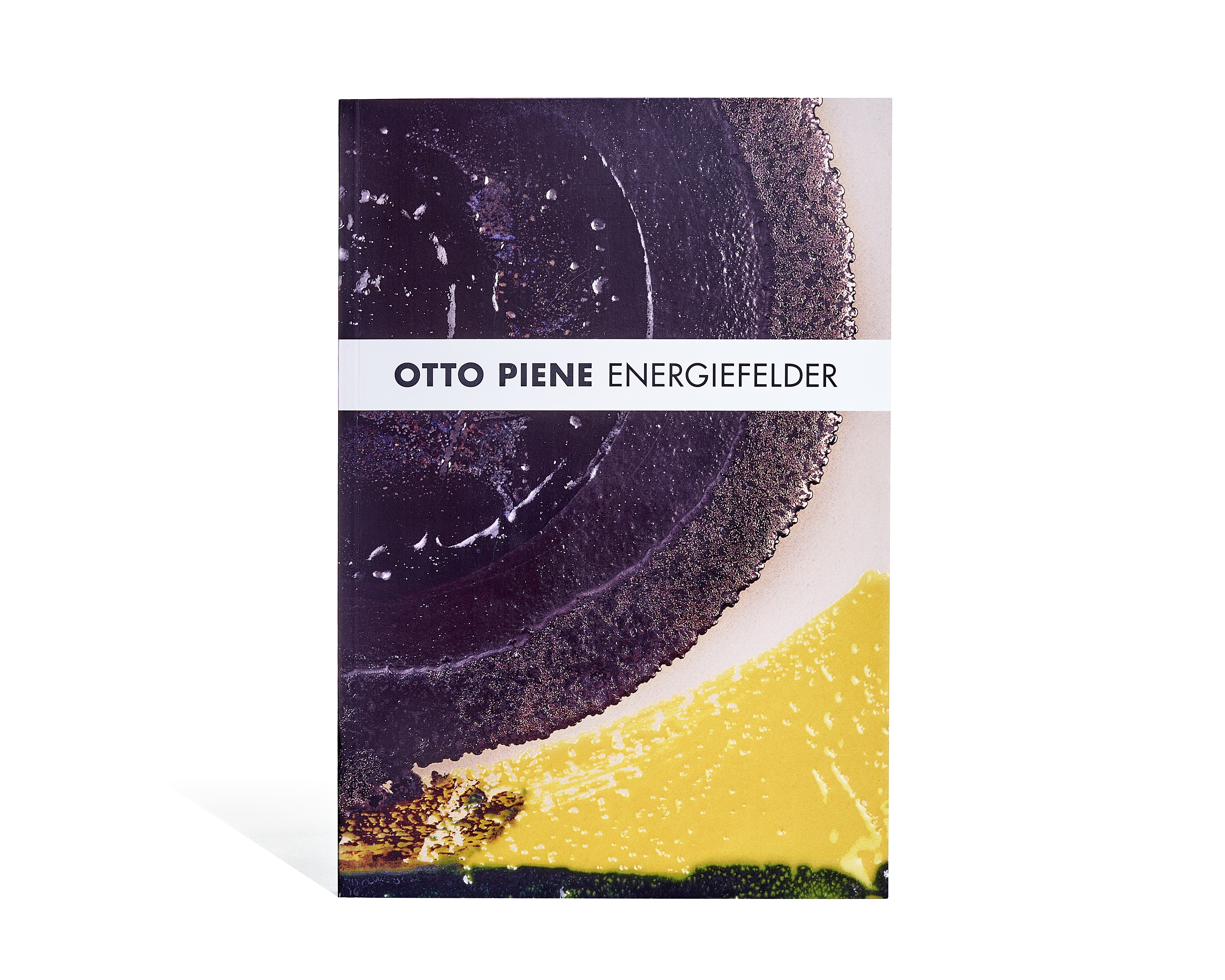

Der Wegbereiter der kinetischen multimedialen KunstOtto Piene gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter einer kinetischen, auf Technik basierenden multimedialen Kunst. Piene gehörte 1958 zu den Mitbegründern der Zero-Bewegung in Düsseldorf, einer der einflussreichsten Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Mehr als 50 Jahre lang arbeitete der Künstler mit den Naturphänomenen Licht, Luft und Feuer, um eine versöhnliche Symbiose aus Mensch, Technik und Natur zu schaffen. Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft, durch die die Kunst eine gesellschaftlich relevante und politische Dimension erhält, war typisch für seine langjährige Tätigkeit als Direktor des renommierten Center for Advanced Visual Studies (CAVS) am MIT in Boston, das sich dank Pienes Einsatz von 1974 bis 1994 zu einem der führenden Zentren für Kunst und Technologie entwickelte.Otto Piene is considered world-wide to be one of the most important trailblazers of an interdisciplinary form of multimedia art based on technology. In 1958 Piene was among the founders of the Zero movement in Düsseldorf one of the most influential avant-garde movements of the 20th century. For more than 50 years, Piene worked with the natural phenomena of light, air and fire to create a conciliatory symbiosis of man, technology and nature. The combination of art and science through which art is assigned a socially relevant and political dimension was typical of his many years acting as Director of the renowned Center for Advanced Visual Studies (CAVS) at MIT in Boston, which thanks to Piene s efforts from 1974 to 1994 emerged as one of the leading centers for arts and technology. The current catalog appears on the occasion of the exhibition Energiefelder at ZKM | Museum für Neue Kunst.

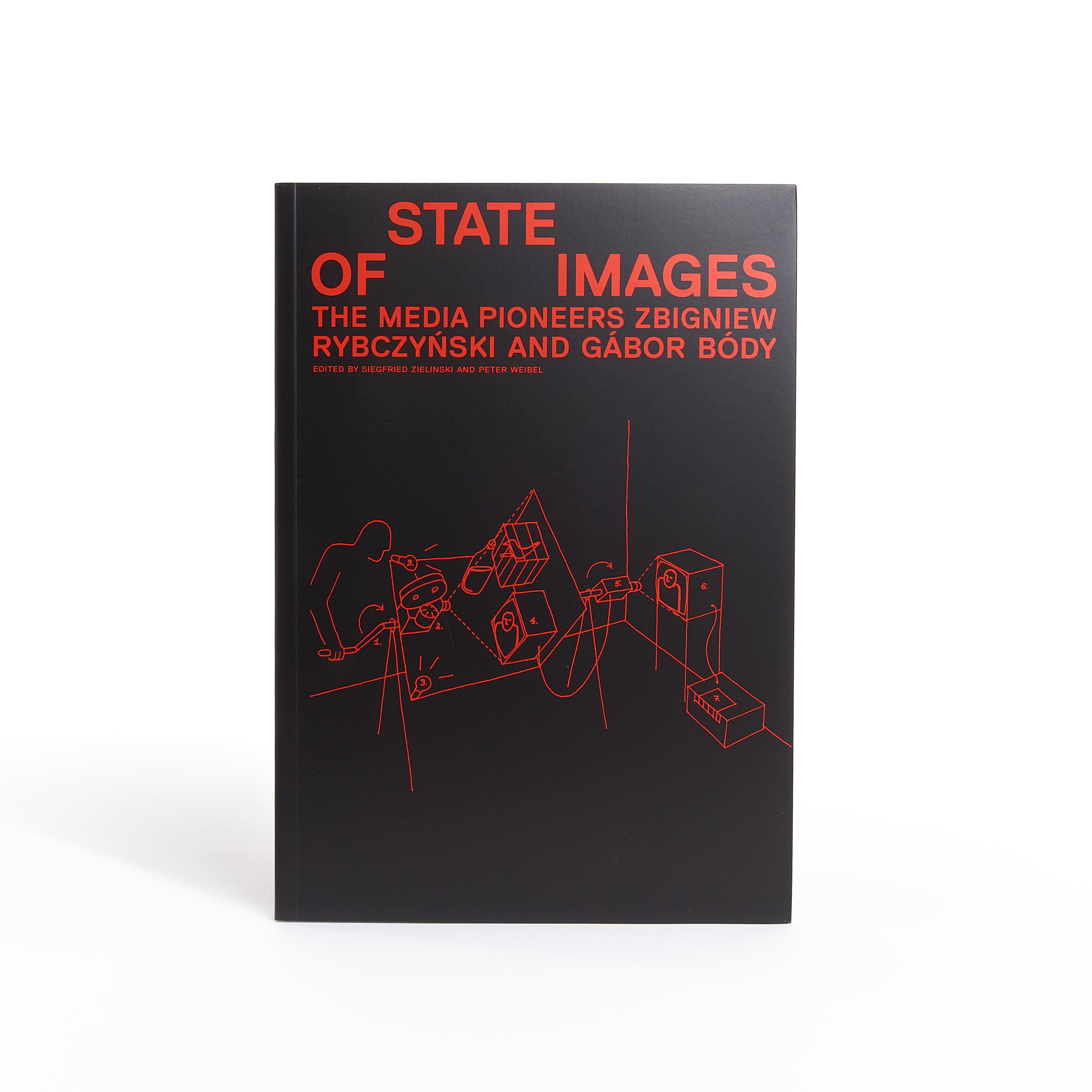

Are you born-digital? This could be the ultimate, decisive question in the future when it comes to preserving and making the art of our time accessible for future generations. This book presents the results of the «digital art conservation» project that was conceptualized and implemented at the ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe beginning in 2010. It includes text contributions by leading theorists, restorers, programmers, and artists as well as case studies. It is designed to foster the international debate on the preservation of digital art. With contributions by Edmond Couchot, Alain Depocas, Johannes Gfeller, Sabine Himmelsbach, Anne Laforet, Aymeric Mansoux, Antoni Muntadas, Jussi Parikka, Bernhard Serexhe, Peter Weibel, and Siegfried Zielinski.

Der vorliegende Band präsentiert bislang unveröffentlichtes Bildmaterial, das auf eindrückliche Weise das Leben im russischen Reich im 19. Jahrhundert dokumentiert. Im Auftrag des Zaren versuchten Fotografen in den 1860er- und 1870er-Jahren, das für die damalige Zeit neue Medium Fotografie zur systematischen Dokumentation unterschiedlicher Facetten des Lebens im gesamten russischen Reich zu nutzen: verschiedene Bevölkerungsschichten, Völker, Landschaften, Städte, industrielle Projekte, traditionelle Bräuche, Kriegsereignisse und Gefängnisse. Da Fotografie meist im privaten oder kommerziellen Rahmen verwendet wurde, stellen diese Bilder einen interessanten sozialgeschichtlichen Sonderfall dar, und in gewisser Weise fungieren sie auch als visuelle Fortschreibungen der russischen realistischen Literatur der damaligen Zeit. Obwohl die Dokumentationsprojekte von offiziellen Stellen unterstützt wurden, werfen die Bilder einen realistischen, illusionslosen Blick auf das vorrevolutionäre Russland. Das Buch versammelt erstmals mehr als 300 Fotos von fünf russischen Museen und zwei privaten Leihgebern und erschließt dadurch eine immer noch wenig bekannte Epoche in der Entwicklung des Mediums Fotografie.

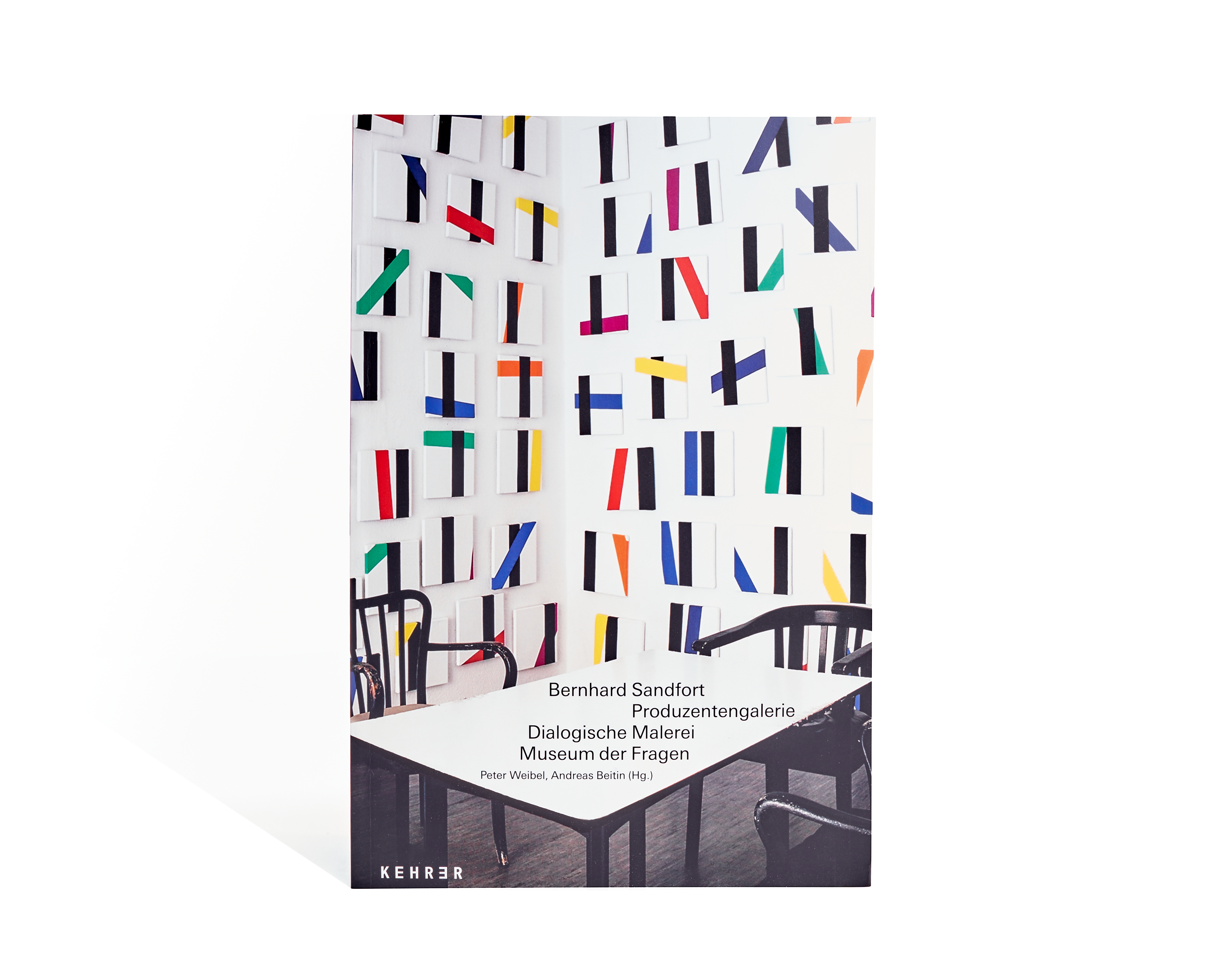

Der Künstler Bernhard Sandfort (*1936, Köln) hat seit den frühen 1960er-Jahren - in Abgrenzung zu Informel und Tachismus - ein strenges malerisches Konzept realisiert. Die Anordnung in seinen Bildern ist festen kompositorischen Regeln untergeordnet und fordert gleichzeitig den Zufall heraus. In diesem Zusammenhang hat Sandfort den Begriff der 'metastatischen' oder auch 'dialogischen' Malerei formuliert. Mit der Eröffnung der 'Galerie für kollektive Kunst' 1969 in Berlin beginnt das gesellschaftspolitische Engagement des Künstlers. Sandfort suchte fortan nach Möglichkeiten, Kunst direkt und ohne Umwege an den Kunden zu bringen. 1970 gründet er seine Produzentengalerie 'Augenladen' in Mannheim. Hier organisiert Sandfort bis heute neben Ausstellungen auch Veranstaltungen zu gesellschaftspolitischen Fragen.

This book documents a short but intense artistic experiment which took place in Yugoslavia fifty years ago, but whose impact has been felt far beyond that time and place. Ostensibly, the «little-known story» concerns the advent of computers in art and a movement which began in 1961 in Zagreb, Yugoslavia. It was through the activities of that movement, known as New Tendencies and its supporting institution the Galerija suvremene umjetnosti, that the thinking machine was adopted as an artistic tool and medium. Pursuing the idea of «art as visual research,» the New Tendencies movement proceeded along a path which led from Concrete and Constructivist art, Op art, and Kinetic art with its dynamic apparatuses to computer-generated graphics, film, and sculpture - from «programmed art» without computers to art generated or controlled by computers. With their exhibitions and conferences on the theme of computers and visual research and the launch of the multilingual, groundbreaking magazine bit international in 1968, the New Tendencies transformed Zagreb, already one of the most vibrant artistic centers in Yugoslavia, into an international meeting place where artists, engineers, and scientists from both sides of the Iron Curtain gathered around the then-new technology. For a brief moment in time, Zagreb was the epicenter for exploring the aesthetic, scientific, and political potential of the computer. This volume, edited by Margit Rosen, includes new essays by Jerko Denegri, Darko Fritz, Margit Rosen, and Peter Weibel; a great number of essays and texts that were first published in New Tendencies exhibition catalogs and bit international magazine; and historic documents. Over 650 black-and-white and color illustrations testify to the wide and diverse panorama of artworks that were presented in the exhibitions, and introduce the movements protagonists. Many of the historic photographs, translations, and documents are presented here for the first time. The book presents the long overdue history of the New Tendencies experiment and its impact on the art of the twentieth century.

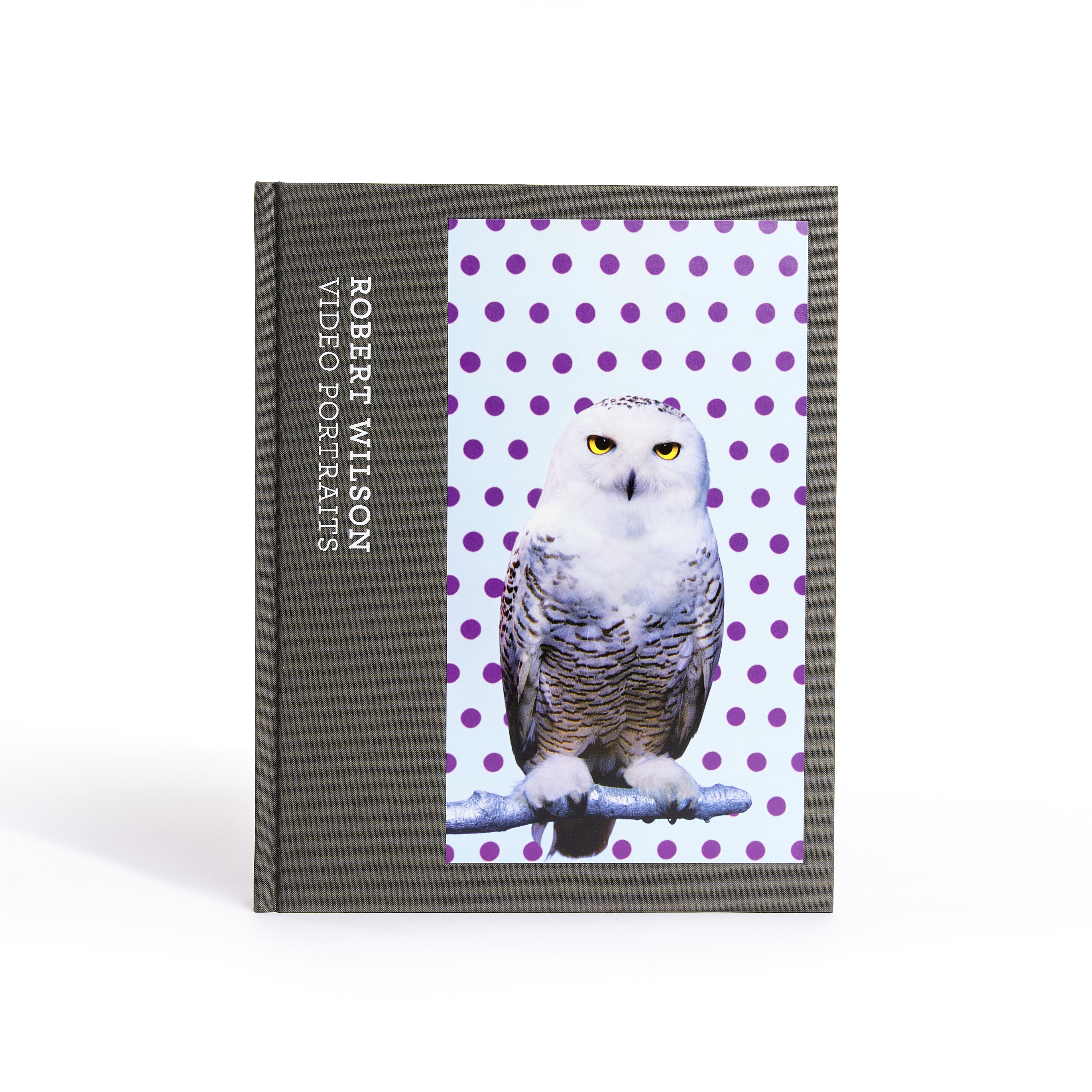

Wenn der weltweit gefeierte Künstler Robert Wilson über seine Videoporträts spricht, dann erzählt er zunächst von seinem Wunsch, ästhetische und geistige Räume zu gestalten. Geprägt von einer intensiven Bild- und Tonsprache, haben Wilsons «Darsteller» eine überraschend sinnliche Präsenz. Mehr als dreißig dieser poetischen Arbeiten sind im ZKM zu sehen. Sie zeigen theatralische Inszenierungen von Hollywoodstars und Persönlichkeiten wie Brad Pitt, Caroline von Monaco, Isabella Rossellini, Salma Hayek, Dita von Teese, Robert Downey Jr., aber auch von Tieren und unbekannten Passanten. Wilsons Künstlertum konstruiert sich aus einer Reihe singulärer persönlicher Erfahrungen (Sprachbehinderung), wie auch aus den entscheidenden Impulsen der 1960er-Jahre (von Performance bis Minimal Art), die auch in seine legendären Theaterinszenierungen seit den 1970er-Jahren einflossen. Seine ersten Videoporträts von bedeutenden Persönlichkeiten wie Louis Aragon, Pontus Hultén, Helene Rochas, von Passanten und Tieren schuf Wilson bereits in den 1970er-Jahren. In seinen jüngsten Porträts nutzt er seit 2004 die technischen Möglichkeiten der High-Definition-Auflösung, die es ihm erlaubt, den Reichtum seiner Bild- und Bühnensprache auszudifferenzieren. Bewegung, Gestik, Make-up, Kostüm, Kulisse, Lichteinsatz ebenso wie die Stile der Hoch- und Popkultur, die klassischen wie neuen Medien: Malerei, Design, Musik, Oper, Tanz, Theater, Fotografie, Fernsehen, Film etc. kommen in Wilsons Videoporträts zusammen. Die dargestellten Persönlichkeiten verweisen dabei teils auf eigene biografische Details, teils auf kulturgeschichtliche Quellen. Robert Downey Jr. stellt beispielsweise den Leichnam von Rembrandts Gemälde «Anatomie des Dr. Nicolaes Tulp» (1632) dar, während Brad Pitt die mimische Kraft seiner Schauspielkunst mit Pistole und in Boxershorts demonstriert. Untermalt werden diese Tableaus teils mit von Wilson selbst gesprochenen Texten und Musik bedeutender Komponisten (u.a. Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Raymond Scott, Tom Waits). In seinen Porträts von unbekannten Menschen und Tieren erreicht Wilsons komplexe Bild- und Tonsprache ihren Höhepunkt als Zelebrierung der Empathie. Wilsons Videoporträts haben also eine die Wahrnehmung erweiternde Funktion. In der Geschichte der Porträtmalerei und des fotografischen Porträts stellen seine Videoporträts eine Klimax dar, die wegweisend ist.

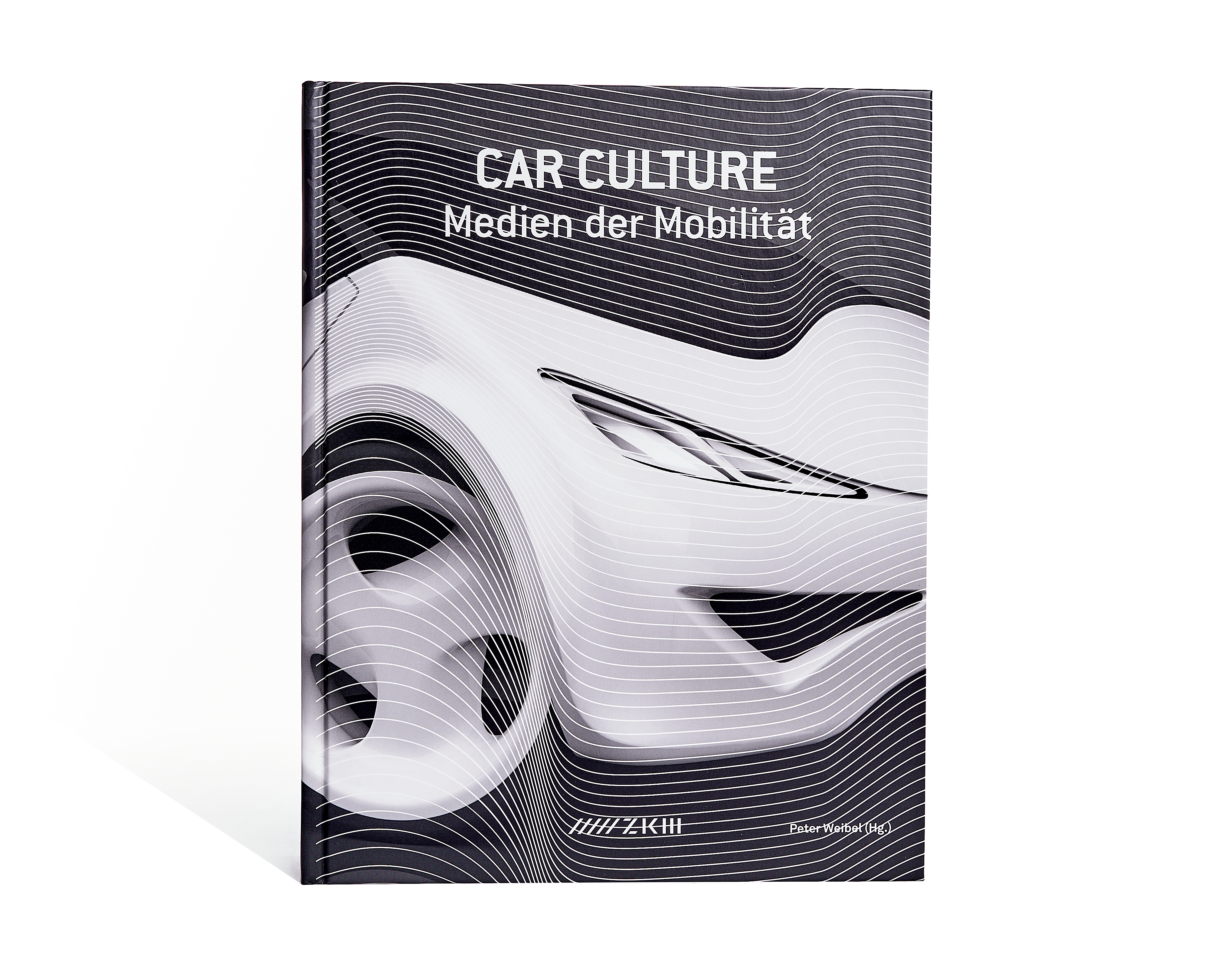

Die Ausstellung »Car Culture. Medien der Mobilität« und das vorliegende Buch zeigen erstmals die Parallelentwicklung der physischen und virtuellen Mobilität, beziehungsweise Kommunikation, von Hertz bis zum Handy, vom Automobil bis zum Mobilfunk, durch die die Menschen grenzenlos mobil geworden sind. Mit mehr als 400 Abbildungen und Essays und Textbeiträgen von Thomas Girst, Jürgen Jähnert, Marshall McLuhan, Matthias Penzel, Franz Pichler, Florian Rötzer, Bernhard Schäfers, Peter Sloterdijk, Paul Virilio und Peter Weibel.

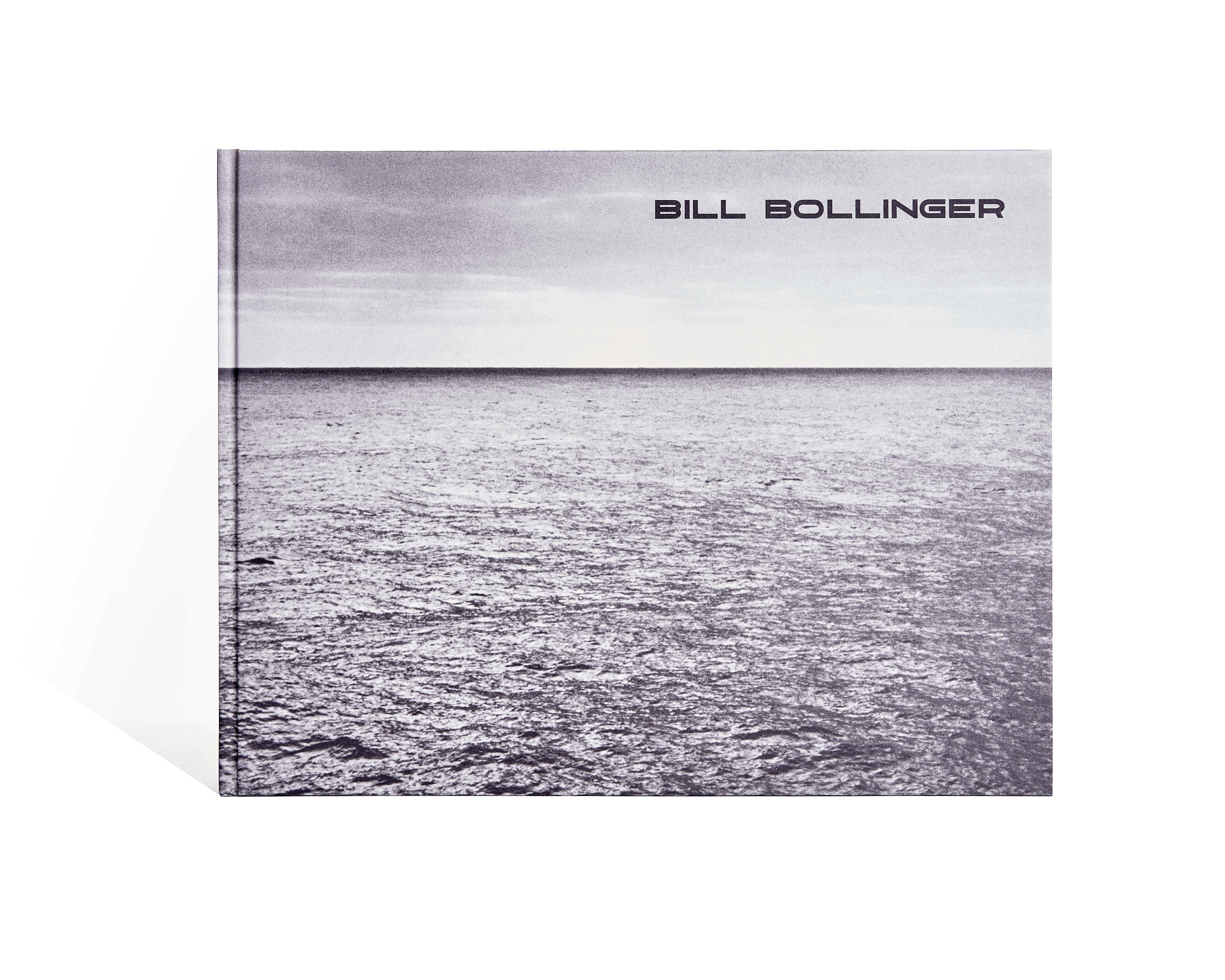

Diese Monografie präsentiert erstmals das radikale plastische Werk des nahezu in Vergessenheit geratenen amerikanischen Künstlers Bill Bollinger (1939-1988). Sie enthält Essays von Christiane Meyer-Stoll, Saul Ostrow, Harris Rosenstein und Peter Schjeldahl, Schriften des Künstlers sowie Gedanken und Erinnerungen an Bill Bollinger von Deedee Agee, Carl Andre, Siah Armajani, Brit Bunkley, Ernst Caramelle, David Chittick, Fran Cohen, Dale Culleton, Ellen Ellison, Rafael Ferrer, Robert Grosvenor, Robert Huot, Klaus Kertess, Gary Kuehn, Dorothy Lichtenstein, Egidio Marzona, Robert Mattson, Olaf Metzel, Paul Mogensen, David Novros, Rolf Ricke, Dorothea Rockburne, Wade Saunders, Roman Signer, Keith Sonnier, Barbara Toll, Marcia Tucker und George Knight Wilson. Eine reich bebilderte Ausstellungsgeschichte mit erstmals publizierten Fotografien und zahlreichen Zeitdokumenten bildet den Hauptteil der Publikation. Farbtafeln von Arbeiten auf Papier und der Ausstellung geben zudem einen umfassenden Einblick in das nahezu unbekannte Werk. In den späten 1960er Jahren gehört Bill Bollinger zu den wichtigsten Bildhauern seiner Zeit. Er wird in einem Atemzug mit Künstlern wir Bruce Nauman, Robert Smithson, Eva Hesse und Richard Serra genannt. Nach dem Studium der Luftfahrttechnik an der renommierten Brown University in Rhode Island zieht Bollinger 1961 nach New York, um Malerei zu studieren. Er nimmt an legendären Ausstellungen teil. Es entsteht ein dichtes, vielfältiges Werk puristischer, ephemerer und energiegeladener Arbeiten, die uns heute noch erstaunen. Ab Mitte der 1970er Jahre ist er in der internationalen Kunstwelt nicht mehr präsent. "Ich mache nur, was notwendig ist. Es gibt keinen Grund, Farbe zu verwenden, zu polieren, zu biegen, zu schweissen, wenn es nicht notwendig ist."Bill Bollinger, 1968

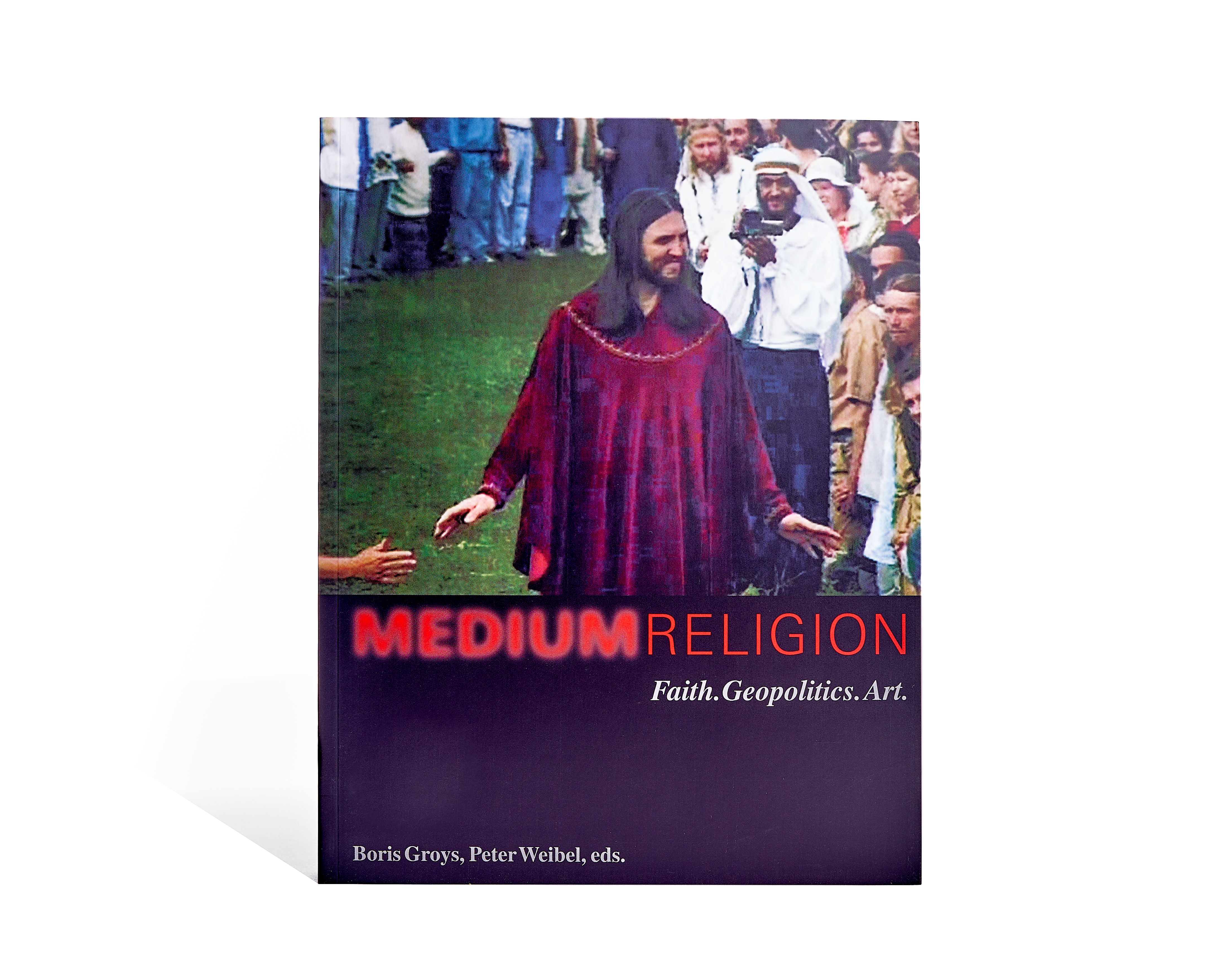

The original media used by religions were scriptures and books. Today´s religions movements operate predominantly with images that can be produced and distributed by means of electronic picture media, such as video and television, for example, as religious propaganda. The so-called return of religions does not necessarily mean that more people having become religious. Instead, religions have moved from the private sphere of personal belief to the public sphere of visual communication. They function as machines for the repetition and mass media distribution of mechanically produced images. The publication »Medium Religion. Faith. Geopolitics. Art.« provides insight into the medial reproduction and significance of religion, in particular, its manifestations in geopolitical hot spots like the Middle East, Asia, Russia, the U.S., and South America. It comprises scientific contributions by renowned theorists and a documentation of the exhibition.