Zur Ausstellung »Aby Warburg. Mnemosyne Bilderatlas« erscheint die Heftreihe »Baustelle« (2012 - 2016) der Forschungsgruppe Mnemosyne / 8. Salon in einer verbesserten Neuauflage mit Kommentaren zu allen 63 Tafeln und Abbildungen aller Bilder des Atlas.

1965 zeichnet Milan Grygar (*1926) in seinem Prager Atelier mit einem Schilfrohr. Plötzlich wird er auf die Geräusche aufmerksam, die beim Zeichnen mit dem Schilfrohr entstehen. Er nimmt sie mit einem Aufnahmegerät auf. Die ersten »Akustischen Zeichnungen« entstehen, die visuelle und akustische Elemente zusammenbringen. Von diesem Moment an ergründet Grygar in seinem Werk, das Zeichnungen, Bilder, Fotografien, Performances und von professionellen Musikern nach seinen »Partituren« realisierte Aufführungen umfasst, die wechselseitige Beziehung von Bild und Klang und spürt dem Augenblick nach, in dem Leere durch Striche und Stille durch Klänge durchbrochen wird.Mit Beiträgen von Jörg Heiser, Hans Ulrich Obrist, Noemi Smolik und Peter Weibel.

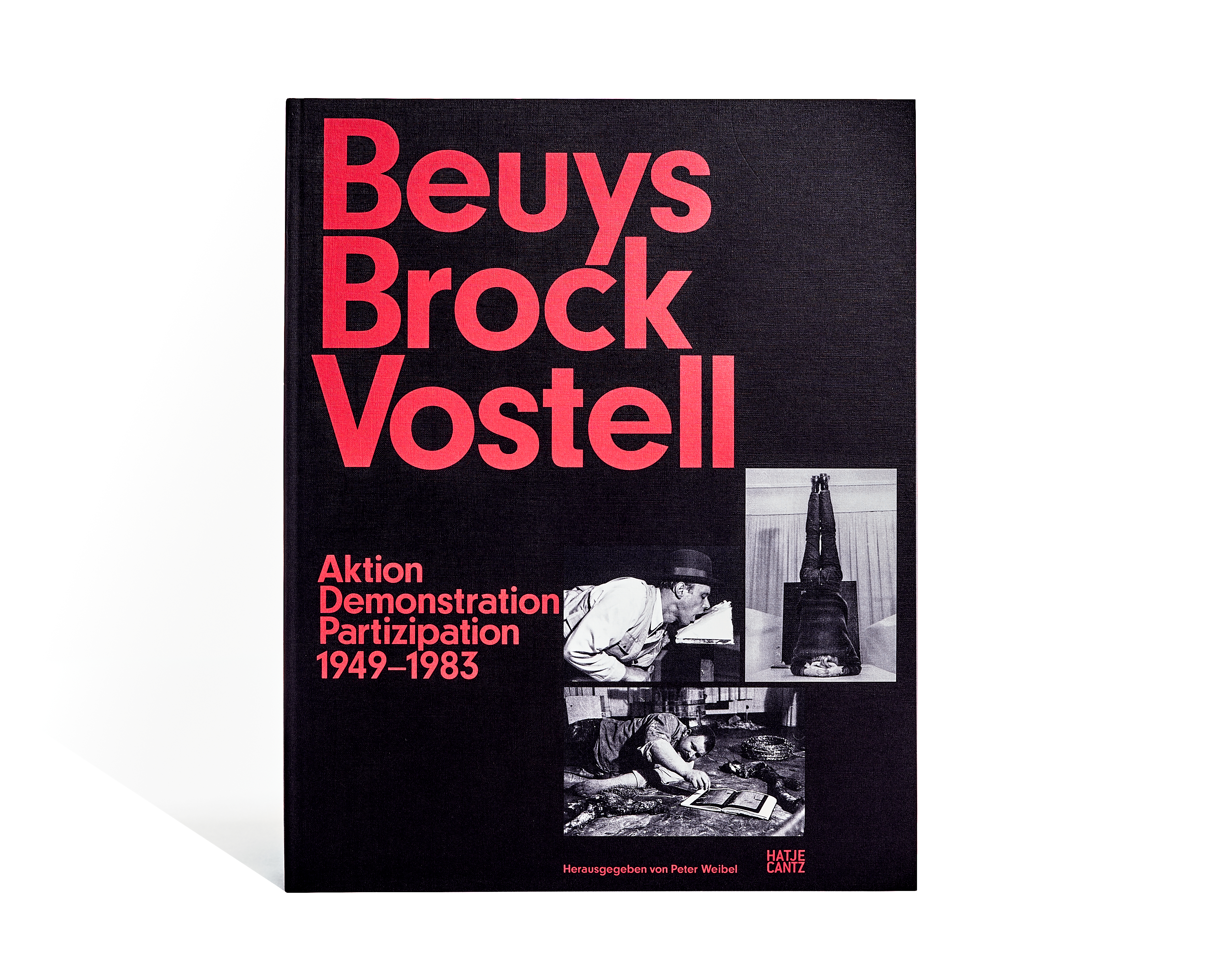

"Umso besser können wir eine sinnvoll-schlagkräftige Publikation BBV (Beuys Brock Vostell) vorbereiten mit viel Text, ebenfalls Plakat. Lass uns etwas Zeit dafür." - Wolf Vostell in einem Brief an Bazon Brock, 24. Dezember 1964 Die Leistung der Neo-Avantgarde nach 1945 bestand in der Einführung der Aktions- und Medienkunst. Der Dichter Bazon Brock, mit sprachbasierten Performances, der Bildhauer Joseph Beuys, mit objektzentrierten Demonstrationen, und der Grafiker Wolf Vostell, mit publikumsorientierten Happenings, haben sowohl gemeinsam als auch alleine wesentlich zur Entwicklung der Kunst als Handlungsform beigetragen. Ausgehend vom Trauma des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust praktizierten sie einen erweiterten Werkbegriff, der einer demokratischen Umbildung der Gesellschaft dienen sollte. Das vorliegende Quellenwerk zeichnet die Dekade dieser Zusammenarbeit mit vielen bisher unveröffentlichten Dokumenten nach. »Beuys Brock Vostell« ist ein umfassender Materialien- und Quellenband mit Briefen, Fotos, Zeitdokumenten, Partituren und Manuskripten. Impressum Ulrike Havemann und Caroline Jansky (Projektleitung), 2xGoldstein+Fronczek (Gestaltung)

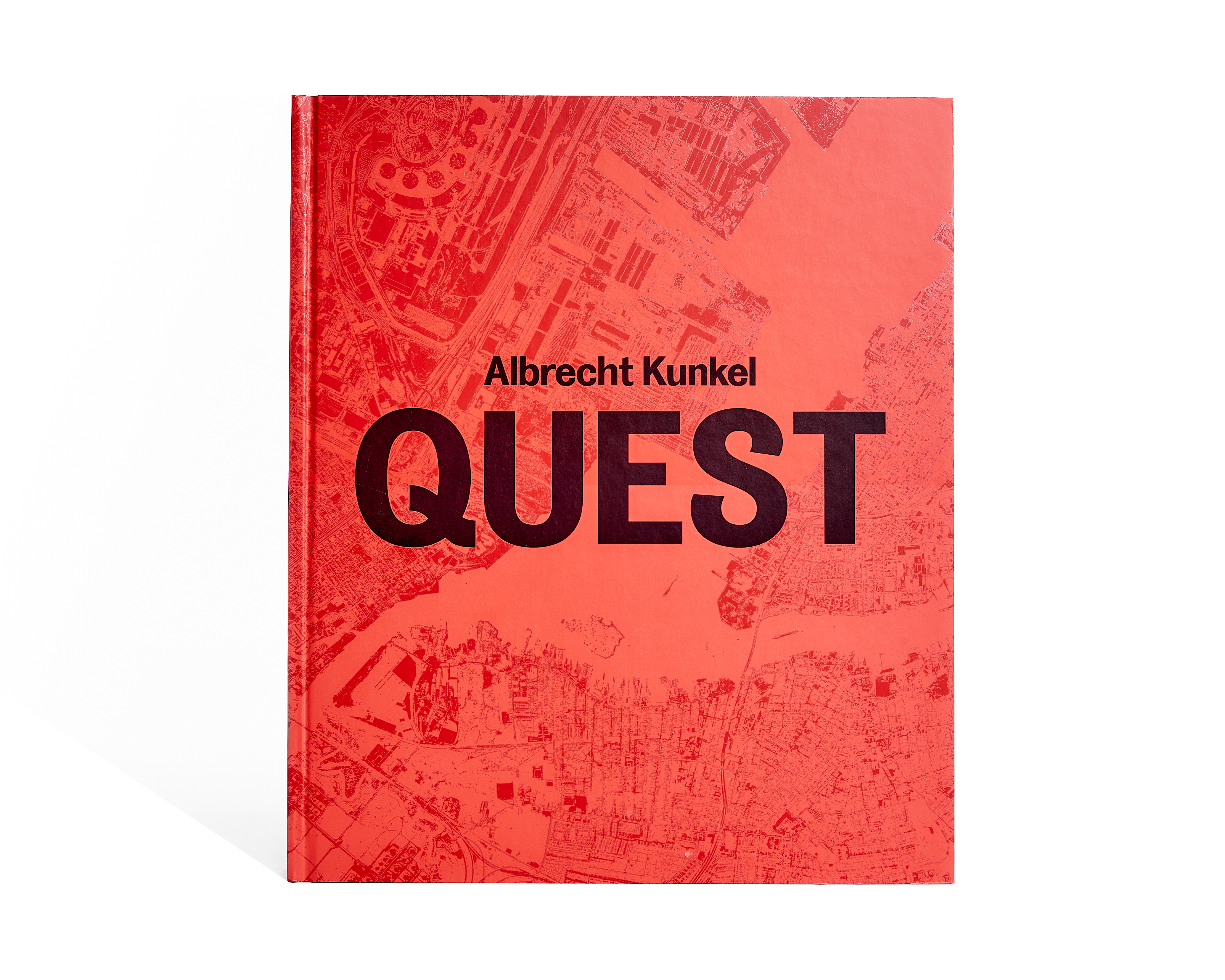

Der Fotograf Albrecht Kunkel (1968-2009) war ein Suchender, der sich innerhalb seines Schaffens konsequent den Grundfragen menschlicher Existenz widmete. Mit seinen Motiven spannte er einen Bogen von den frühesten kultischen Höhlen- und Felszeichnungen bis zur zeitgenössischen multimedialen Bilderflut, rückte Landschaften und Räume von historischer Bedeutung in den Fokus und spürte verborgenen kulturellen Praktiken und Handlungsweisen nach. Vor- und Frühformen von Zivilisation und Kultur werden mit ihren heutigen Erscheinungsformen konfrontiert und auf ihre universellen - oder sich wandelnden - Prinzipien befragt. Sein Bildprogramm zur Verortung von Kultur, in das er auch fremdes Fotomaterial integrierte, weist Kunkel als Künstler aus, der sich der Paradigmen seines Mediums bewusst war und diese auch im digitalen Raum auslotete. Mit einer Übersicht über die zentralen Werkzyklen sowie Texten von Jana Duda, Erec Gellautz, Ursula Frohne und Christian Katti sowie Mirjam Lewandowsky gewährt die Publikation einen Einblick in Albrecht Kunkels zwanzig Jahre umfassende künstlerische Tätigkeit, die den Betrachter nicht nur an Orte des kollektiven Gedächtnisses führt, sondern ihn auch mit der bildimmanenten Konstruktion von Geschichte und Wirklichkeit konfrontiert.

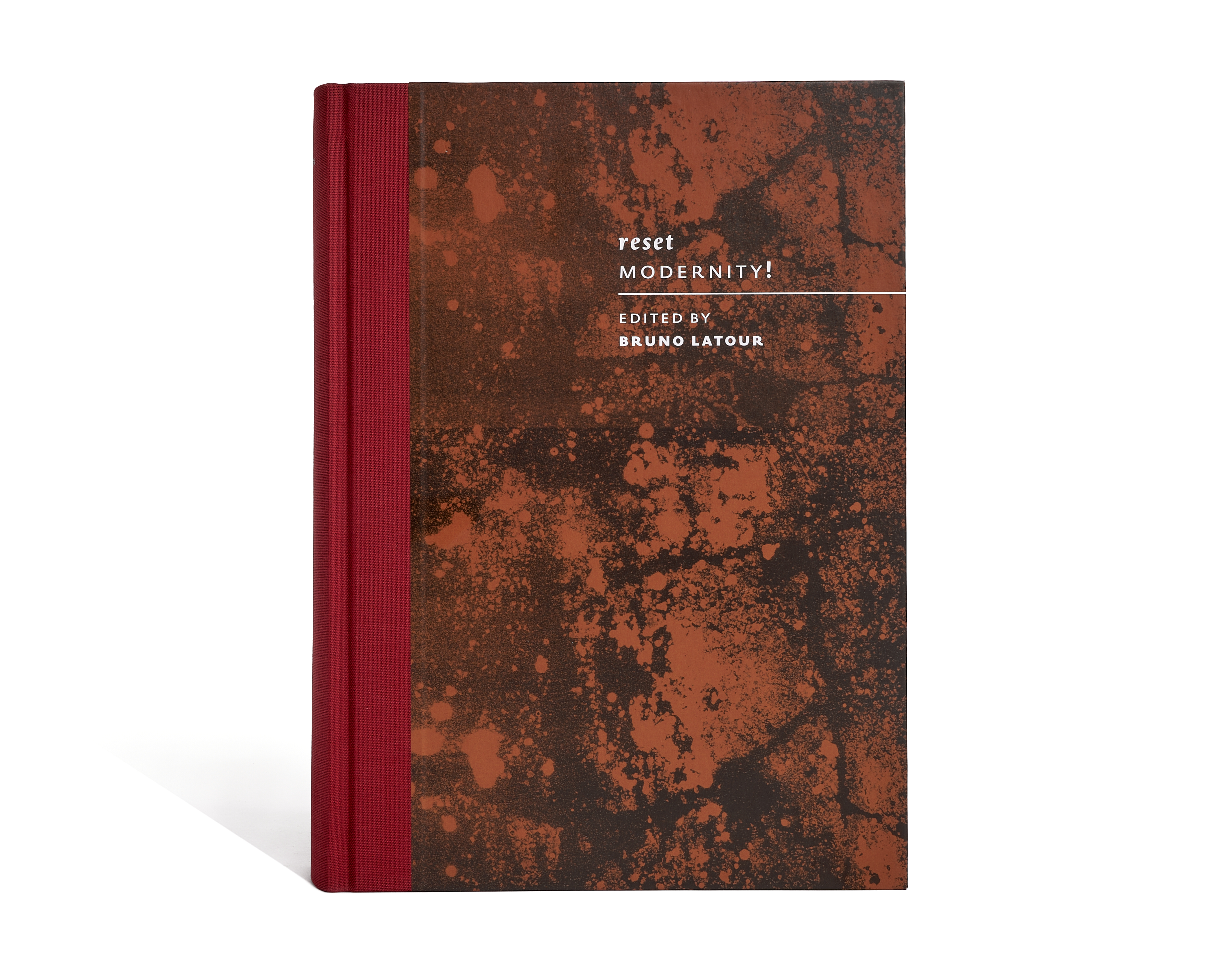

Modernity has had so many meanings and combines so many contradictory sets of attitudes and values that it has become impossible to use it to define the future. It crashes like an overloaded computer. Hence the idea is that modernity might need a sort of reset. Not a clean break, not a "tabula rasa," not another iconoclastic gesture, but rather a restart of the complicated programs that have accumulated in what is often called the "modernist project." This reset has become all the more urgent now that the ecological mutation is forcing us to reorient ourselves toward an experience of the material world for which we dont seem to have good recording devices.This book is first organized around six procedures that might induce readers to reset some of those instruments. Then, once this reset has been completed, readers might be better prepared for a series of new encounters with other cultures. After having been thrown into the modernist maelstrom, those cultures have difficulties as grave as ours in situating themselves within the notion of modernity. It is not impossible that the course of these encounters might be altered after modernizers have reset their own way of recording their experience of the world.At the intersection of art, philosophy, and anthropology, Reset Modernity! has assembled approximately sixty authors, most of whom have participated in the Inquiry into Modes of Existence initiated by Bruno Latour. Much like the earlier books Iconoclash and Making Things Public, this volume documents and completes what could be called a "thought exhibition": Reset Modernity! held at ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe from April to August 2016. The book, generously illustrated, includes contributions, excerpts, and works from many authors and artists.AutorenJamie Allen, Terence Blake, Johannes Bruder, Dipesh Chakrabarty, Philip Conway, Michael Cuntz, Eduardo Viveiros de Castro, Robin de Mourat, Didier Debaise, Gerard de Vries, Philippe Descola, Vinciane Despret, Jean-Michel Frodon, Martin Giraudeau, Sylvain Gouraud, Lesley Green, Martin Guinard, Clive Hamilton, Graham Harman, Antoine Hennion, Andrés Jaque, Pablo Jensen, Bruno Karsenti, Sara Keel, Oleg Kharkhordin, Joseph Leo Koerner, Eduardo Kohn, Bruno Latour, Christophe Leclercq, Vincent Lépinay, James Lovelock, Patrice Maniglier, Claudia Mareis, Claude Marzotto, Kyle McGee, Lorenza Mondada, Pierre Montebello, Stephen Muecke, Cyril Neyrat, Cormac OKeeffe, Hans Ulrich Obrist, P3G, John Palmesino, Nicolas Prignot, Donato Ricci, Ann-Sofi Rönnskog, Maia Sambonet, Henning Schmidgen, Isabelle Stengers, Hanna Svensson, Thomas Thwaites, Nynke van Schepen, Consuelo Vásquez, Peter Weibel, Richard White, Aline Wiame und Jan Zalasiewicz.

Renaissance 2.0: Der Mensch als Möglichkeitswesen »KUNSTFORUM« nimmt das 300 Tage dauernde Großereignis des ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, die »GLOBALE« zum Anlass, die großen Themen und entscheidenden Tendenzen des 21. Jahrhunderts zu dokumentieren:Globalisierung und Digitalisierung an der Schnittstelle zur Naturwissenschaft, werden anhand der ausgestellten aktuellsten Kunstproduktionen in kommentierten Ausstellungsrundgängen, Essays und Interviews diskutiert. Sie werden dort künstlich geschaffene Mikroben sehen, die verschmutztes Wasser reinigen. Sie sehen, wie in nanotechnologischen Fabriken aus dem Feind CO2 der Freund gemacht wird, indem das Oxygen vom Kohlenstoff abgespalten und zur Erzeugung synthetischer Brennstoffe verwendet wird. Sie sehen Materiezustände, die sich den Erfordernissen des Menschen anpassen. Sie sehen, wie winzige Bewegungen eines Ohrs riesige Flügelapparate in Bewegung versetzen. Sie sehen Lösungen für die Probleme des 20. Jahrhunderts - erschaffen von einer neuen Allianz zwischen Kunst und Wissenschaft, der Renaissance 2.0. In den beiden zentralen Ausstellungen der Infosphäre und der Exo-Evolution treffen die Leitgedanken brennpunktartig zusammen: Was ZKM-Direktor Peter Weibel als "Confluence of Cultures" bezeichnet, soll letztlich auf eine neue Definition des Menschen hinwirken, der sich nicht mehr als Mangelwesen, sondern dank seiner avancierten Technologien als Möglichkeitswesen begreift.

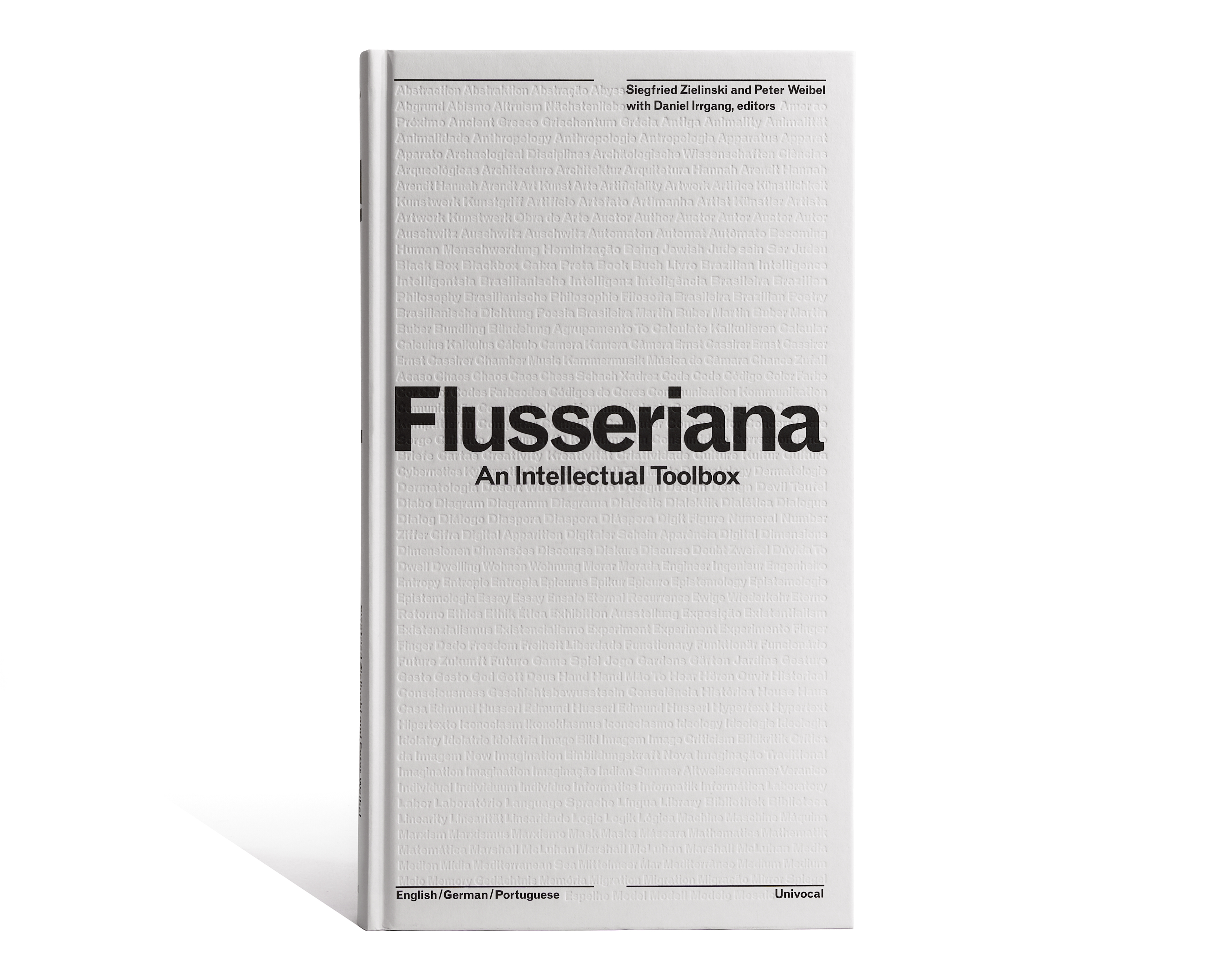

Denken im Freistil - das ist Vilém Flussers intellektueller Operationsmodus: herausfordernd und anstößig, paradox und verwegen. Es kennt weder Disziplinen oder Fächer, noch huldigt es anderen akademischen Gerüsten und Ritualen. Es will vor allem in laufende kulturelle und künstlerische Prozesse eingreifen und sie beeinflussen. Das benötigt keine geschlossenen theoretischen Systeme, sondern offene operative Gebilde. Die »Flusseriana« ist ein entwicklungsfähiger Werkzeugkasten, der rund 200 Denkdinge verschiedenster Art enthält. Partikularitäten wie Altweibersommer, Atlas, Hörigkeit, das Tier oder das Mittelmeer genauso wie Verdichtungen von Flussers Denken wie die großen wiederkehrenden Themen Geschichte, Sprache, Mythos und Religion, seine zentralen medienanalytischen Begriffe wie Apparat, Abstraktion, Kybernetik oder Telematik, aber auch Flussers ureigene Wortschöpfungen wie Kommunikologie oder Punkteuniversum, die alten und die neuen Einbildungskräfte. Geschrieben sind die Lemmata von mehr als 100 verschiedenen Autorinnen und Autoren. Das ist praktizierte Dialogik - ganz im Sinne des philosophischen Schriftstellers aus Prag.»Flusseriana« wurde 2016 von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten Bücher in der Kategorie »Fachbücher, Wissenschaftliche Bücher, Sach-und Schulbücher« ausgezeichnet.Begründung der Jury"Als Wörterbuch entfaltet sich die Gedankenwelt des Kulturphilosophen Vilém Flusser in einem schmalen hochformatigen, aber stattlichen Pappband. Es ist - der polyglotten Bewandheit des Denkers Rechnung tragend - dreisprachig. Die Tätigkeit des Schreibens war für Flusser eine Daseinsform. Das drückt sich im formalen Konzept aus, indem die Sprachen parallel wie endlose Satzfahnen durch das Buch flattern.Bei aller Dichte der Textmenge erscheinen die Seiten in ihrem überbetont rationalen Aufbau äußerst reizvoll. Die Doppelseite ist vierspaltig, die Spalte ganz links bleibt textfrei und ist den monumentalen Solitären des Alphabets vorbehalten. Dann folgen in der derselben klassischen Grotesktype die Sprachen. Der Beginn aller Einträge auf derselben Höhe ergibt variierende Weißräume innerhalb der Spalten. Dazu kommen die Kontraste des mächtigen Kolumnentitels mit gigantischer Seitenzahl, die deutlichen Abstufungen der Schriftschnitte und Schriftgrade und im Anschnitt die Linienblöckchen des Daumenregisters: viel Papierweiß, fettes Schwarz der Stichworte und Initialen, ziselierter Grauwert der Texte zelebrieren die alphabetische Ordnung, die die Gleichrangigkeit der Beiträge klarstellt.Allein das Vorsatzpapier zeigt Farbe, Mintfarbe, und man denkt vielleicht an die frisch gelüftete Kehle des passionierten Schreibers wie Redners Vilém Flusser. Um die Metapher des Untertitels als »Werkzeugkasten« begreifbar zu machen, sind alle Lemmata auf die Einbanddeckel blindgeprägt - als Reha-Maßnahme für unsere smart wischelnden, aber stumpf gewischelten Fingerspitzen." [Stiftung Buchkunst, »Die schönsten deutschen Bücher 2016«]

Architektur zählt zu den Künsten des Raumes. Ursprünglich war die Raumerfahrung des Menschen körperzentriert. Mit der Industrialisierung und deren Radtechnologie (Dampfschiff, Eisenbahn und Auto) entstand eine maschinenbasierte Raumerfahrung, die Architektur der Moderne. Seit der Informationsrevolution (Telefon, Telefax, Television und Internet), der Separation von Bote und Botschaft, kann man von einer medienbasierten Raumerfahrung und Architektur sprechen. Maschinen und Medien haben unsere Städte, Wohnungen und unseren Lebensstil verändert. Vom Gegenstand über die Skulptur und das Gebäude bis hin zu urbanen Zonen wird in diesem Band mit umfangreichem Bildmaterial das gesamte Spektrum der Raumkünste unter den Bedingungen der Digitalisierung in einem facettenreichen Panorama dargestellt.»Architektur und Medien« ist der erste Band der »Enzyklopädie der Medien«, einer insgesamt sechsbändigen Auswahl von Peter Weibels Schriften zu den Medien. Mit diesen Texten legt Peter Weibel ein Kompendium vor, das alle Bereiche der Medienwelt, von der Kunst bis zur Politik, diskursiv erläutert. Seine Texte ordnet er in die Tradition der Aufklärung und der »Encyclopédie« der Jahre 1751 bis 1780 ein, deren Erscheinen den Geist der FranzösischenRevolution ankündigte.

Today political protest often takes the form of spontaneous, noninstitutional, mass action. Mass protests during the Arab Spring showed that established systems of power - in that case, the reciprocal support among Arab dictators and Western democracies - can be interrupted, at least for a short moment in history. These new activist movements often use online media to spread their message. Mass demonstrations from Tahrir Square in Cairo to Taksim Square in Istanbul show the power of networked communication to fuel »performative democracy« - at the center of which stands the global citizen. Art is emerging as a public space in which the individual can claim the promises of constitutional and state democracy. Activism may be the first new art form of the twenty-first century.global aCtIVISm (the capitalized letters form the Latin word civis, emphasizing the power of citizens) describes and documents politically inspired art - global art practices that draw attention to grievances and demand the transformation of existing conditions through actions, demonstrations, and performances in public space. Essays by leading thinkers - including Noam Chomsky, Antonio Negri, Peter Sloterdijk, and Slavoj Zizek - consider the emerging role of the citizen in the new performative democracy. The essays are followed by images of art objects, illustrations, documents, and other material (first shown in an exhibition at ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe) as well as case studies by artists and activistsReviews"I'm surprised i'm even writing this but Global Activism: Art and Conflict in the 21st Century has brought back my faith in the perceptivity of the art world. I feel like i've been reading books and visiting exhibition about art and activism almost every week over these past few years. [...]Global Activism breaks the mold of art's self-complacency and pretend solicitude for the miseries of the world. The publication not only looks at creative interventions that have had a real impact on consciences, media and political status quo, it also gives equal credits to the man on the street' and to the artist for the way they challenge established power systems and express their dissatisfaction with the way governments handle immigration, climate change, corruption, growing social inequality, access to health care and other ongoing issues.Another outstanding quality of the book is the way it brings together and without any hierarchy the usual art suspects (The Yes Men, Pussy Riot, The Surveillance Camera Players, Adbusters or Oliver Ressler, for example), the big NGOs (Amnesty International or Greenpeace) but also actors who are not so well-known internationally such as Ed Hall and his magnificent protest banners as well as many artists and citizen initiatives from Russia, Ukraine and the Middle East. The African continent remains, as often, under represented though." - Regine, "Global Activism: Art and Conflict in the 21st Century", March 25, 2015

From the author of »The History of Forgetting« and »Bleeding Through« comes an historical novel that is at once a comic picaresque and a treatise on the twentieth century. In 1901, a woman named Carrie, while traveling in Europe, selects four men to seduce her, each with a version of the coming century. Inevitably, the future spills off course. Gradually we discover that Carrie%u2019s misadventures are implicated in her uncle%u2019s world of business and political espionage. For over forty years, Harry Brown was hired by oligarchs to erase crimes that might prove embarrassing. Thus, as he often explains, espionage is a form of seduction. Enhanced by historical essays, »The Imaginary 20th Century« is a playful and yet deadly serious meditation on one sentence: the future can only be told in reverse.

This book explores the history of the Swedish electronic music studio EMS. EMS was established in 1964 with the intent to create an international center for research in sound and sound perception, and to build one of the worlds most advanced hybrid studios. The principal creators of the studio were rooted in Swedish modernism, and had the EMS-project shaped in accordance to the social democratic cultural policy of the time. This enabled the project to achieve continuous financial support e.g. to purchase a computer in 1969. The construction of the large studio was a complicated and prolonged process. Whilst the building was underway, many composers worked in EMS's principle provisional studio, where they among other pieces created the so-called text sound compositions. Over time this studio was worn, and the composers asked for new analogue equipment. The board of directors opposed the composers' wishes because they preferred to continue the original stake at digitally controlled analogue apparatus and the planned research project. On these grounds many disagreements and conflicts occurred.

"Direktor der Abteilung Defense Research and Engineering, Washington D.C. Mr. Gianfranco Baruchello Via Giorgione Baglivi 7 Rom Italien 15. November 1966 Sehr geehrter Herr Baruchello, der Verteidigungsminister bat mich, Ihren jüngsten Brief zu beantworten, hinsichtlich einer Erfindung, die der körperlichen und geistigen Entspannung von Personen dienen soll, die trotz Stress und Anspannung effiziente Arbeit leisten müssen. Ihre Ideen wurden sorgfältig geprüft und es wurde entschieden, dass das Verteidigungsministerium kein Interesse daran hat, die von Ihnen beschriebene Erfindung zu testen. Ich bedauere, dass wir keine erfreulichere Antwort für Sie haben und bedanke mich für Ihr Interesse. Mit freundlichen Grüßen John S. Foster, Jr."

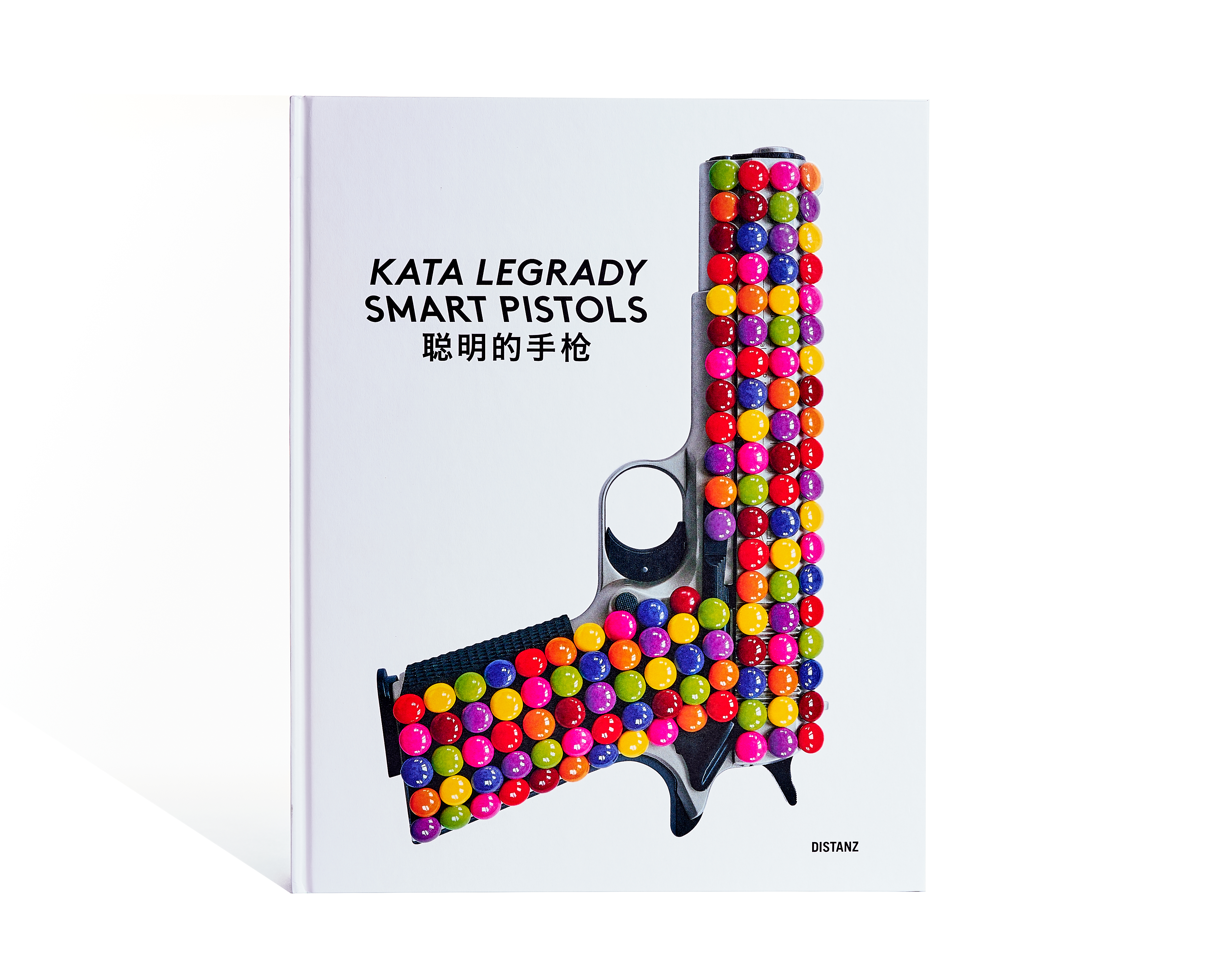

Die Skulpturen, Fotografien und Zeichnungen von Kata Legrady irritieren. Ihre Kunstwerke konfrontieren die Besucher:innen mit Objekten der Gewalt, die gleichzeitig infantile Lustobjekte sind. Egal ob die Waffen gezeichnet, fotografiert oder plastisch ausgeführt worden sind, ihnen ist immer gemeinsam, dass sie in größtmöglichem Gegensatz erscheinen. Die Waffen sind mit farbenfrohen Schokodrops, mit kostbarem Pelz oder Geldscheinen verziert. Kata Legrady präsentiert mit so einfachen wie ästhetischen Mitteln, was seit Jahrtausenden den Lauf der Welt bestimmt. Ihre Fetischobjekte sind eine Weiterentwicklung der surrealistischen Objektkunst im Zeitalter der Hochglanzästhetik. Die Verwerfungen und Monstrositäten der Zivilisation erscheinen im lieblichen Kleid des Konsums, Gewalt paart sich mit «Luxe, Calme et Volupté» (H. Matisse, 1904).

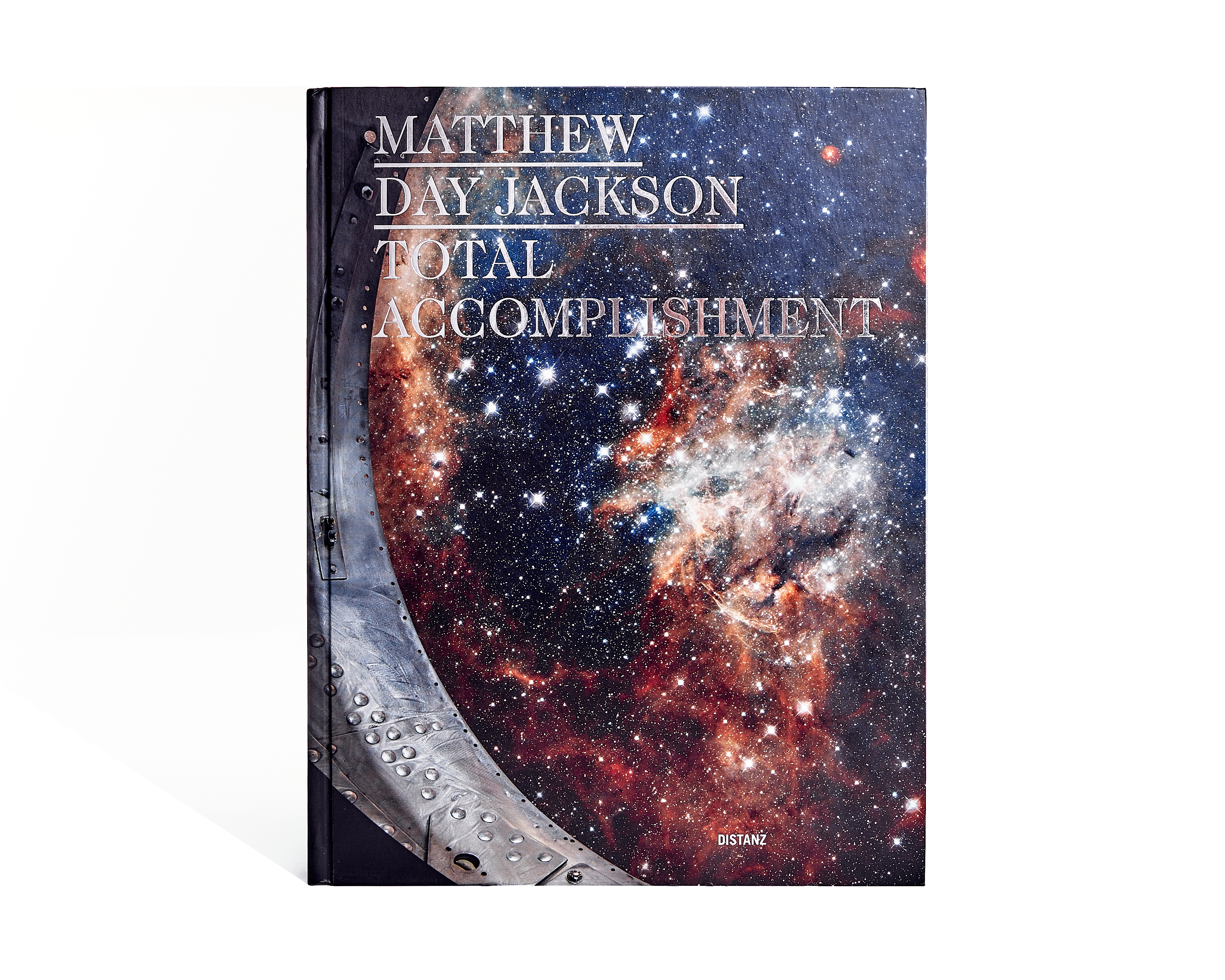

The work of Matthew Day Jackson opens up a dialogue between various aspects of the history of Western culture and progress, including technology and pop culture, as well as art history and philosophy. Through a variety of art forms - sculpture, painting, installation, photography, and video - Jackson's technically complex works condense historical facts into a deeply descriptive aesthetic fabric. In a continuous confrontation with American history, the artist challenges firmly established perspectives of the world with a unique combination of ingenuity and craft. In the form of an artistic debate on the substance and future of the American Dream, Jackson weaves its aftereffects into his works. In this process, the artist's self-mythologization invariably lies at the core of his wide-ranging modes of production, thus contextualizing the physicality and destructive results of the human power of invention. This publication is the most extensive monograph on the work of the artist to date. Large-format images provide an overview of Jackson's work and show the development of his multilayered practice from 2003 until today. Featuring essays and interviews by internationally renowned authors, the book offers rich insight into various aspects of Matthew Day Jackson's prolific oeuvre.

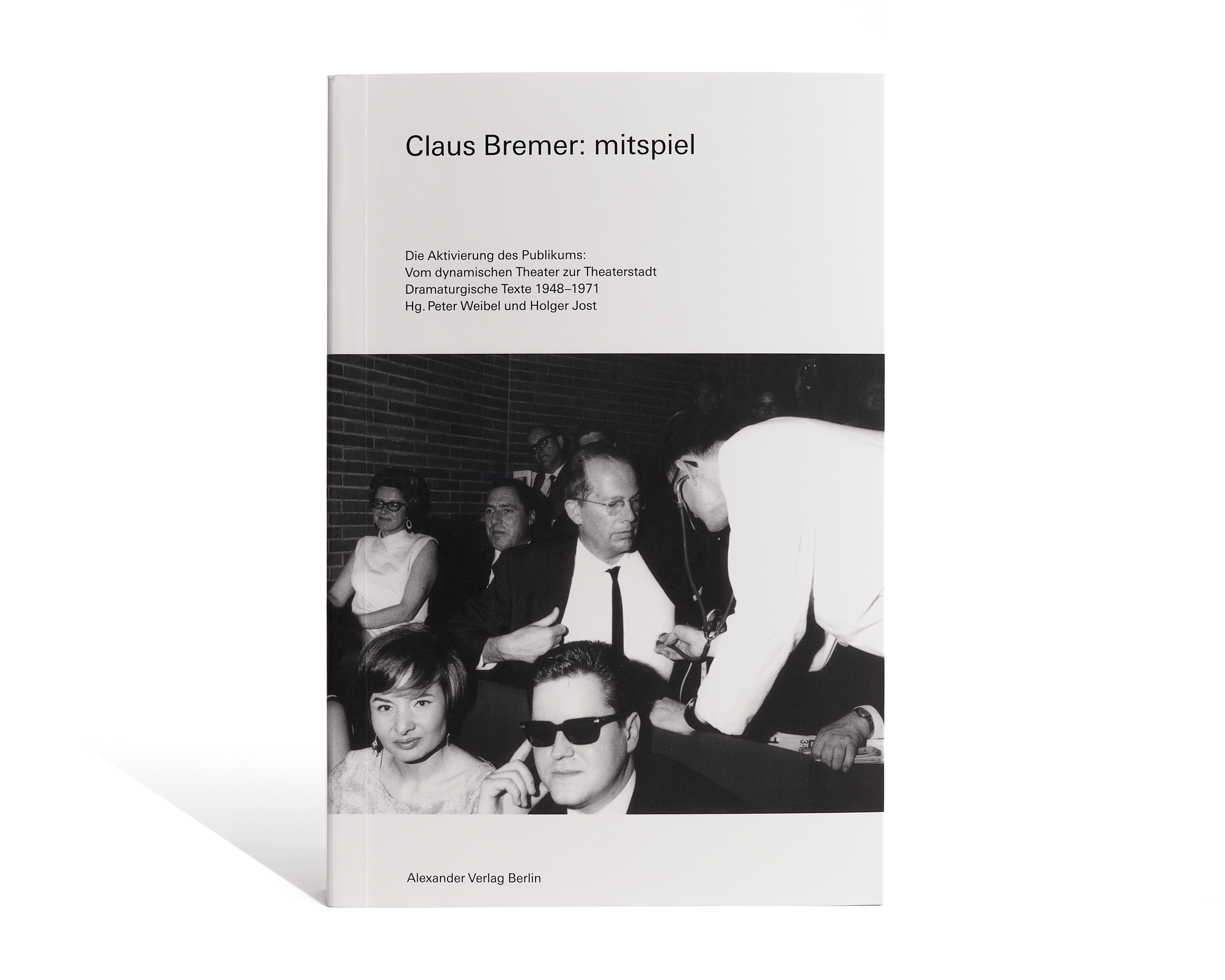

Was unterscheidet Theater von Kino und Fernsehen? Wie werden aus Zuschauern Mitspieler? "der autor fordert die schauspieler zum mitspielen auf. die schauspieler fordern durch ihr mitspielen die zuschauer zum mitspielen auf. das mitspielen der zuschauer fordert die schauspieler zum mitspielen auf, deren mitspielen wieder die zuschauer zum mitspielen auffordert usw." - Claus Bremer, 1963 Seit 1958 konzipierte der Dramaturg und Poet Claus Bremer (1924-1996) in Darmstadt und Ulm neue Spielweisen des Theaters, die er parallel zur »offenen Form« in der Musik, den interaktiven Methoden der kinetischen Kunst und den Konstellationen der Konkreten Poesie entwickelte. Mit Daniel Spoerri sammelte Bremer 1959 »beispiele für das dynamische theater«, Paul Pörtner schrieb ab 1962 auf seine Anregung hin »Mitspiele«; 1964 integrierte Bremer ein Happening von Wolf Vostell in den Spielplan eines Stadtheaters und war Berater für Werner Ruhnaus »Spielstraße« bei den Olympischen Spielen 1972. Bremers Konkrete Dichtung findet sich bereits in internationalen Anthologien und deutschsprachigen Schulbüchern - jetzt liegen erstmals seine wichtigen Texte zum Theater in diesem Band gesammelt und mit Anmerkungen versehen vor. Sie führen vom »abstrakten theater« über »versuche mit festgelegten und nicht festgelegten aufführungen« bis zu »Stadt, lebendiges Theater«. " Claus Bremer, den ich ein paar Jahre lang vielleicht als meinen besten Freund bezeichnete." - Daniel Spoerri, 2014 "Claus Bremer und Daniel Spoerri wurden meine großen Brüder." - Bazon Brock, 2012 "Der Zuschauer Claus BREMER testet die Aussagenangebote des Autors Bazon Brock, indem er eine wahrscheinlich durch die Vorführung hervorgerufene Kreislaufschwäche von dem im Stück agierenden Arzt kontrollieren läßt. Der Doktor nämlich hatte dem Publikum im Vorführungsverlauf den vom Autor vorgeschriebenen Satz offeriert "Solange ich hier bin, stirbt keiner". Eine solche Autoraussage ist im üblichen Theatergeschehen wenig wirklichkeitshaltig, wenn die Arztrolle von einem Schauspieler präsentiert wird. Dieser Arzt indes war "echt". - Bazon Brock "Bazon Brock will mit seinem Theater nicht nur sagen "Ihr seid frei", er will auch Freiheit bewirken. Was er zu diesem Zweck einsetzt ist das, was uns unfrei macht. Er setzt es derart zusammen, daß es uns befreit. Bazon Brock, der sich sonst so schwierig ausdrückt, hatte hier Ausdrucksmittel, die man verstand! Seine Ausdrucksmittel setzen nichts voraus, er nimmt sie aus der Weit der Illustrierten, er verwendet sie ohne jedes Getue als ob. Er betrügt nicht. Er arbeitet mit echten Mannequins, echten Photographen, einem echten Arzt, einer echten Fürsorgerin, echten Waren und Materialien, wie wir sie kreuz und quer durch alle Abteilungen aus den modernen Kaufhäusern kennen, bewußt filmischen Filmen, Zuschauerportraitfotos und echten Schauspieleranfängern, die ihre Texte derart aufsagen, daß man erfährt, es ist Theater [...]." - Claus Bremer [...] Auf der einen Seite das Publikum, auf der anderen die Darsteller, auf der dritten mehr als 2000 Jahre Literatur: da ist die Verantwortung beim Entwurf eines Spielplanes groß. Wenn ich dieser Verantwortung gerecht werden will, muß ich vier Tatsachen berücksichtigen. Die erste ist der Grund meiner Arbeit am Theater, der die Frage beantwortet: warum mache ich Theater, oder ein wenig anders formuliert. worum geht es mir, wenn ich Theater mache. [...] Ich mache Theater, weil ich etwas möchte, was eben nur das Theater kann: das möglichst unmittelbare Zusammenspiel der Menschen auf der Bühne miteinander und mit denen, die das Publikum sind. Ich mache Theater, weil ich etwas möchte, womit weder der Film noch das Fernsehen bei der Bewältigung des Alltags eine Rolle spielen: die eigene Kritik zusammen mit der eigenen Phantasie von jedem Darsteller und Zuschauer wach machen

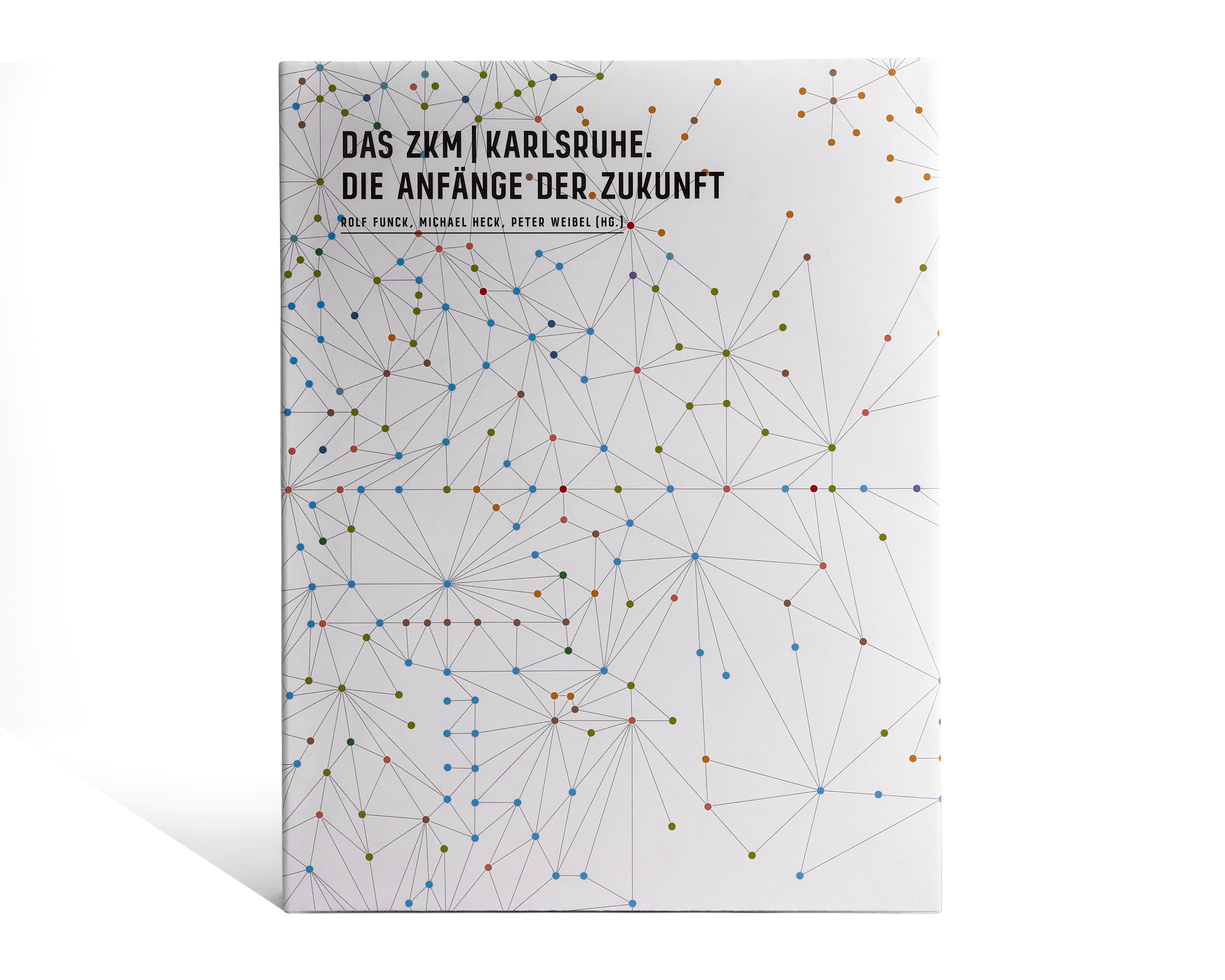

Die Neuen Medien sind selbstverständlicher Bestandteil unseres Alltags geworden. Das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe begleitet und gestaltet diesen Wandel in Theorie und Praxis der Kunstwelt. Vor dreißig Jahren (1984) erdacht und fünf Jahre später gegründet, ist das ZKM | Karlsruhe heute eine einzigartige Kultureinrichtung mit weltweiter Reputation. Die vorliegende Publikation beschreibt den Weg des ZKM von der Vision in die Realität und gibt Auskunft über die »Anfänge der Zukunft« in einem kulturpolitischen Entwicklungsprozess. Im Blick der Autorinnen und Autoren stehen Werden und Wachsen der Idee, die damalige Medienkunst, die Karlsruher Kunst- und Kulturszene und die inhaltliche und bauliche Realisierung des Vorhabens. Zu Wort kommen Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, Wissenschaft und Architektur, Politik und Gesellschaft, die an der Entwicklung mitgewirkt haben und somit als Zeitzeugen berichten können. Sie zeichnen nicht nur allgemeine Linien des Entstehungsprozesses nach, sondern vermitteln auch ganz persönliche Eindrücke und Erfahrungen. Die Leserinnen und Leser erwartet ein kulturpolitisches Zeitdokument, das aus einem Kaleidoskop der Vielfalt entstand.

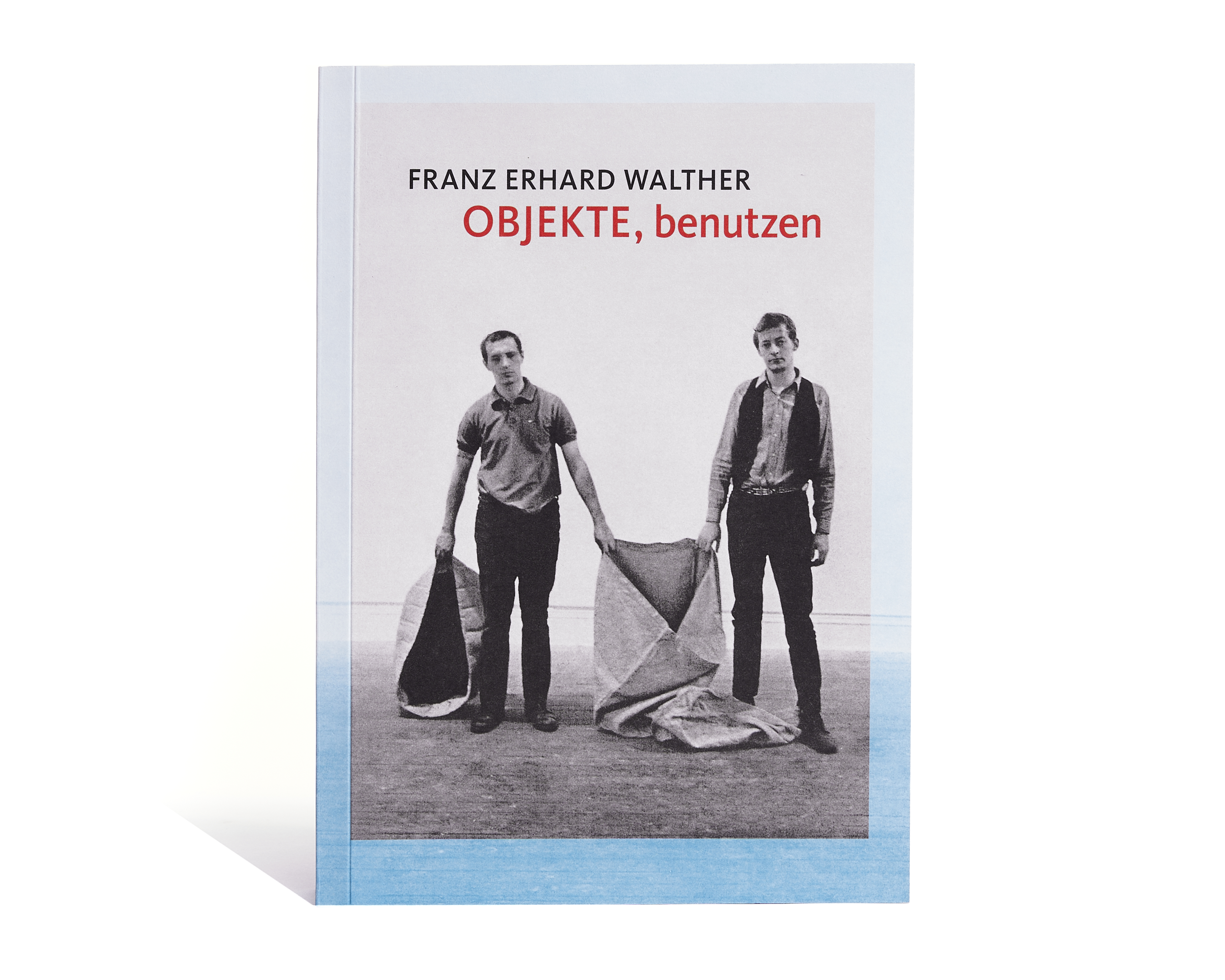

Franz Erhard Walthers Buch »Objekte, benutzen«, das 1968 im Verlag Gebr. König, Köln - New York erschien, ist eine der großen Inkunabeln der Kunstgeschichte. Hier zeigte der Künstler in Wort und Bild, wie die Objekte seines "1. Werksatzes"benutzt werden können. Dies war ein entscheidender und früher Beitrag zur performativen Wende in der Skulptur. Die vorliegende Neuauflage des Buches beruht auf den Faksimiles der originalen Textzeichnungen von Franz Erhard Walther und nicht auf der typografischen Umsetzung der ersten Auflage. Die Wiederentdeckung dieser Originale im Archiv des Künstlers bot den Anlass, »Objekte, benutzen« erneut und um zahlreiche Materialien und Texte erweitert herauszugeben. Die Neuauflage kann insofern auch als ursprüngliche Ausgabe verstanden werden.

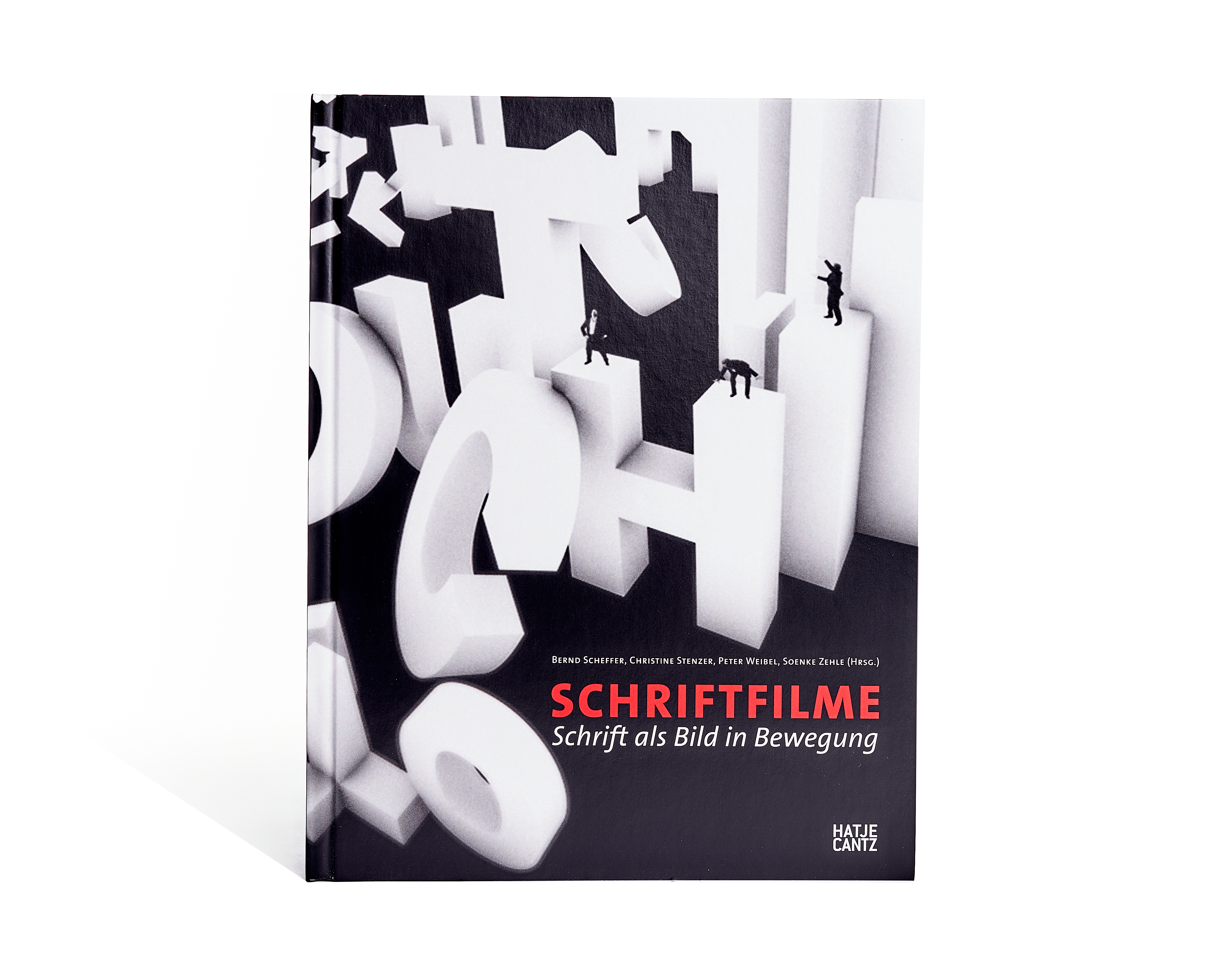

Wie in keinem anderen Genre ist die Schrift im Film in Bewegung geraten: Ob Spielfilm, Werbefilm oder Musikvideo - Schrift hat sich seit der Pionierzeit des Films Ende des 19. Jahrhunderts im neuen Medium etabliert und auf vielfältige Bereiche ausgeweitet. Die beweglichen Bleilettern aus der Anfangszeit des Buchdrucks wanderten auf die Bildschirme des 21. Jahrhunderts, und mit der stetigen Erweiterung der analogen und digitalen Arbeitsmöglichkeiten wuchs auch die Vielseitigkeit der mobilen Buchstaben. Die Rolle von Schrift beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die funktionale Vermittlung von Informationen, sondern gewinnt einen autonomen ästhetischen Status. Der Band mit Essays von Friedrich W. Block, Daniel Botz, Klaus Peter Dencker, Michael Lentz, Rolf Sachsse, Bernd Scheffer, Marcel Schellong, Christine Stenzer, Soenke Zehle und anderen behandelt insbesondere die Entwicklung des künstlerischen Schriftfilms und stellt Beispiele analog oder digital basierter Filme vor, in denen animierte, grafisch gestaltete und vertonte Schrift zum Hauptdarsteller wird und so über das hinausgeht, was gemeinhin von Schrift und Schrift im Film erwartet wird.

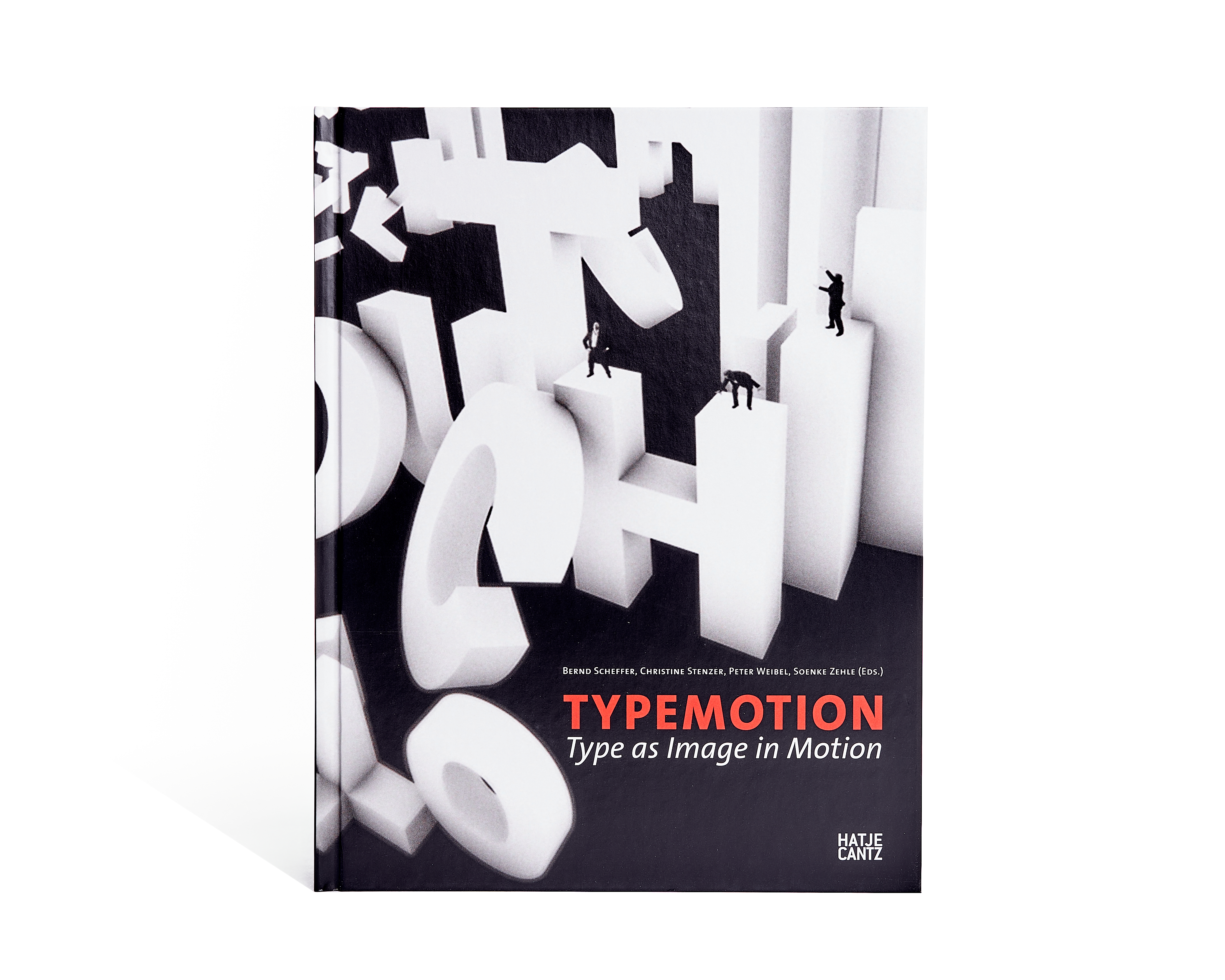

No other genre sets words in motion the way that film does: whether it is an art film, a dramatic film, advertising, or a music video, the scripted film has been established since the pioneering days of film in the late nineteenth century, and has expanded to other areas since then. In a certain way, lead type from the early days of printing has found it way onto 21st-century screens. With analogue and digital work methods, words in motion have continued to become even more multifaceted. They are no longer simply used to convey information, but have gained an autonomous, aesthetic status of their own. This volume deals with the artistic word-film, in particular, and presents examples of analogue and digital films in which animated and designed words, sometimes set to music, are turned into a major character, going far beyond what is conventionally expected of words and words in film.

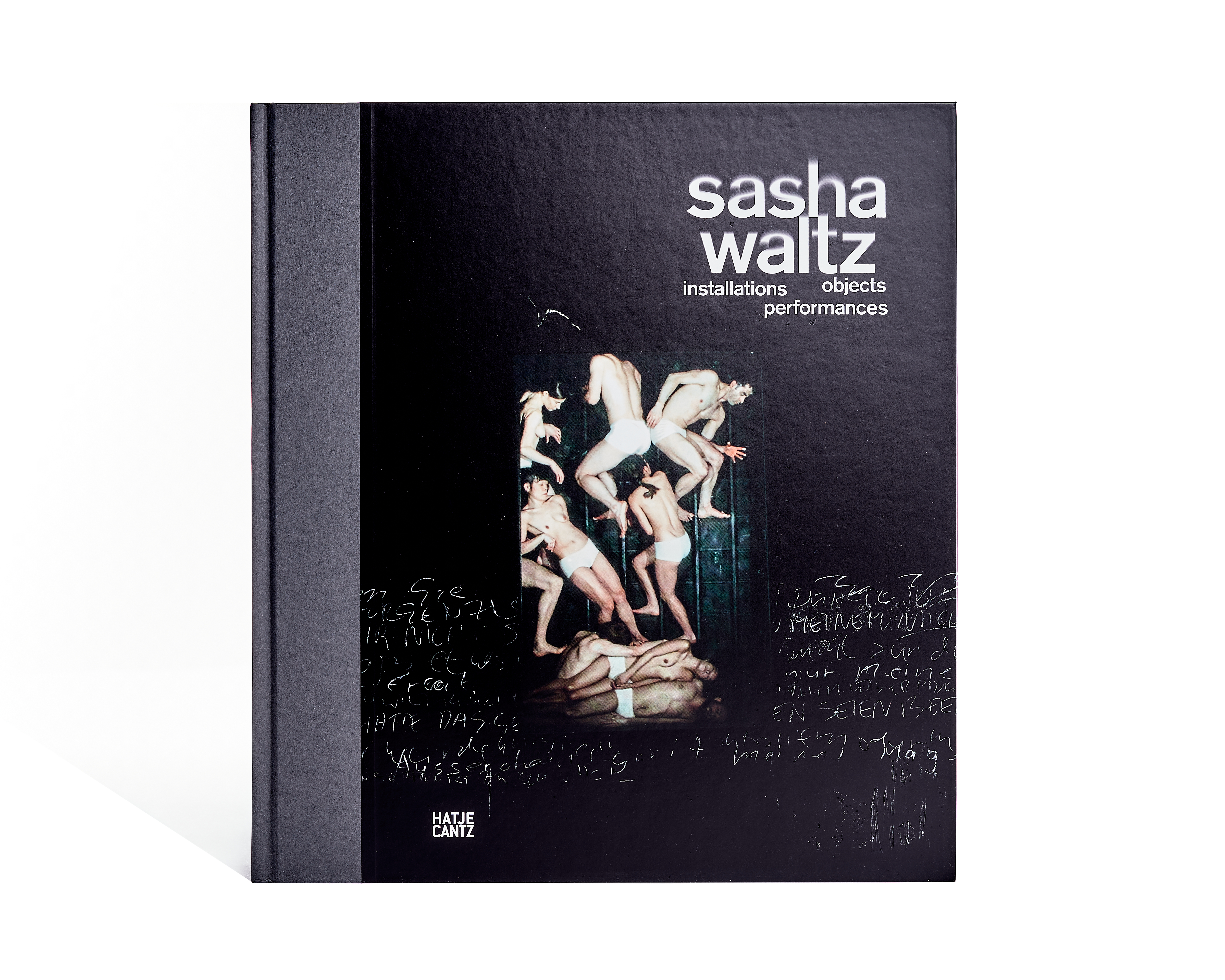

Sasha Waltz (*1963 in Karlsruhe) ist eine Pionierin der Sasha Waltz (*1963 in Karlsruhe) ist eine Pionierin der »installativen Wende«. Sie entwickelt den Installationsbegriff weiter: Tanz wird zur Installation und Installation zur Handlung. Im Ausstellungsraum bewegt sich der Betrachter auf der »Bühne« durch das Geschehen, er ist deren Teil und bestimmt selbst die Distanz zum Geschehen beziehungsweise zum Objekt. Die Übergänge zwischen Aufführung und Ausstellung sind fließend. Dies ist das neue Signum von Sasha Waltz. Der Band dokumentiert eine Ausstellung der Künstlerin am ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, in der große Installationen das Zentrum bilden. Ergänzt wird dies durch zahlreiche kleinere Installationen und Objekte, noch nie gezeigte Dokumente und Archivmaterialien sowie ein umfangreiches Performanceprogramm, dem Musik von Komponisten wie Jonathan Bepler, Pascal Dusapin und Hans Peter Kuhn sowie Henry Purcell und Franz Schubert zugrunde liegt.

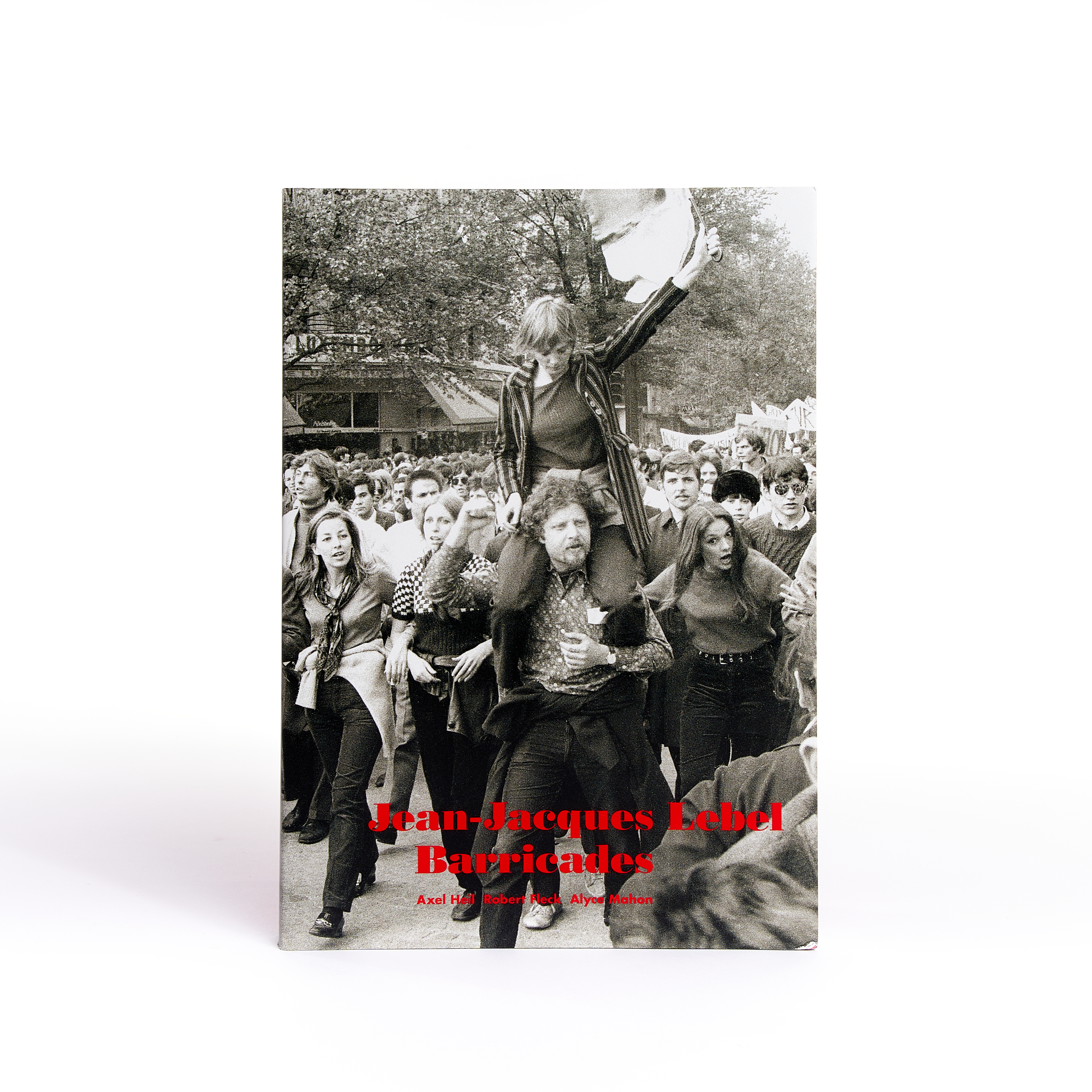

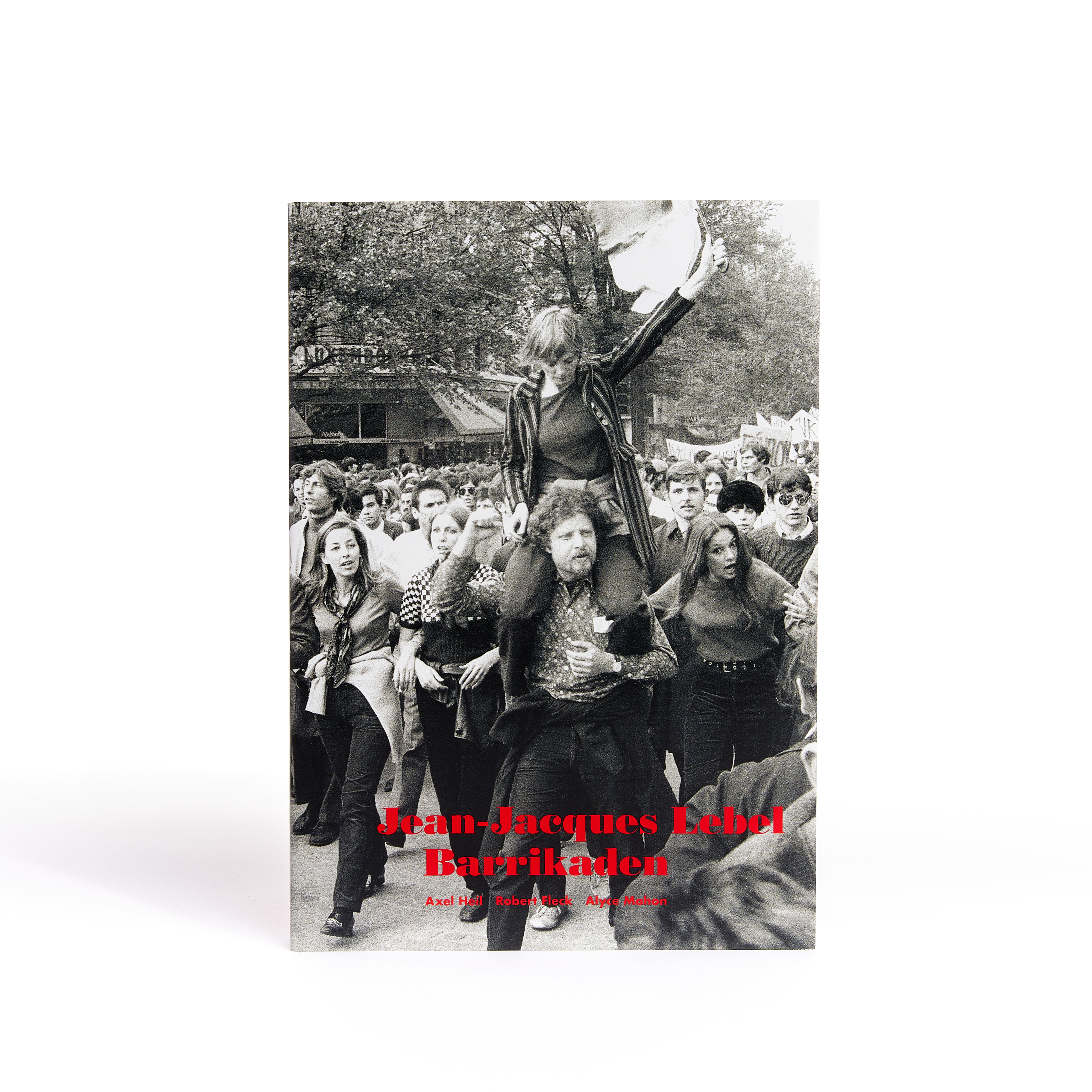

The book is devoted to the artistic work of Jean-Jacques Lebel. The focus is on the happenings of the 1960s, which are documented in numerous illustrations and analyzed in detail by Alyce Mahon, a professor at Cambridge. Texts by Félix Guattari (1988) and Robert Fleck examine Lebel's signature pictorial method of 'montrage' (from 'montage' and the French montrer, 'to show'). The book is published on occasion of the exhibition «Jean-Jacques Lebel: The Highest of All the Arts is Insurrection» Medienmuseum, Karlsruhe 2014 in cooperation with Margrit Brehm und Axel Heil.

Das Buch stellt das künstlerische Schaffen von Jean-Jacques Lebel erstmalig exemplarisch in Deutschland vor. Im Zentrum stehen die Happenings der 1960er-Jahre, die alle mit zahlreichen Abbildungen dokumentiert und von Alyce Mahon, Professorin in Cambridge, detailliert analysiert werden. Die Texte von Félix Guattari (1988) und Robert Fleck analysieren die spezifische von Lebel in seinen bildnerischen Werken eingesetzte Methode der "Montrage" (von "montage" und "montrer", frz. für "zeigen"). Das Buch ist rschienen anlässlich der Ausstellung »Jean-Jacques Lebel: Die höchste Kunst ist der Aufstand« Medienmuseum, Karlsruhe 2014 in Zusammenarbeit mit Margrit Brehm und Axel Heil.